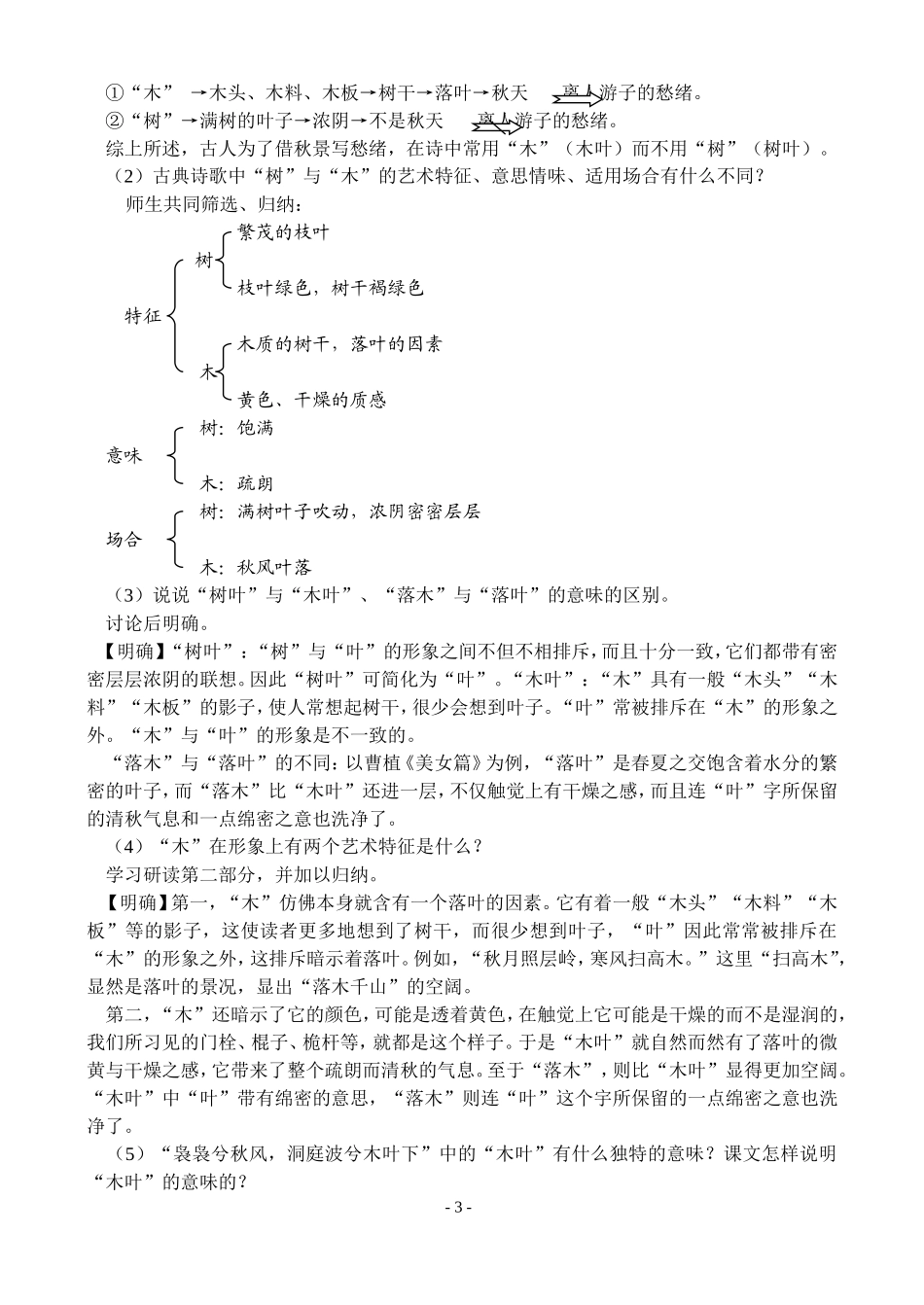

高一语文第二学期教案说“木叶”教学目标一、知识教育目标1.理解课文内容,弄清文章由“木叶”所阐释的诗歌语言暗示性的理论。2.领会本文深入浅出的说理议论方法。二、能力培养目标1.培养学生发挥联想力,使学生对古诗词艺术的精微之处有更深的体察。2.引导学生借鉴课文分析诗歌的方法,提高欣赏诗歌的能力。三、德育渗透目标通过本文的学习,体会到祖国的诗歌博大精深,从而激发学生热爱祖国的传统文化。四、美育渗透目标1.学习鉴赏诗歌的方法。2.从文章所阐述的知识和道理中,看出它在文学鉴赏中所具有的普遍意义,做到融会贯通。学法指导1.这篇文章读起来并不轻松,它需要逐字逐句认真、细致地读,要指导学生熟读。2.要指导学生尽可能地掌握课文中的一些带规律性的东西,例如辨析诗歌语言精微之处的方法,并且尝试用这种方法去鉴赏诗歌。3.文中引用了不少古代诗歌,让学生自己到图书馆或者上网查找,这样有利于学生更好地理解课文,而且锻炼了学生搜索、整理和运用资料的能力。4.提倡学生质疑问难,对作者的见解、课文的内容提出不同的看法,只要言之成理,技之有据,就加以肯定。重点、难点、疑点及解决办法重点:1.弄清文章由“木叶”所阐释的诗歌语言暗示性的理论。2.学习本文分析诗歌的方法,提高欣赏诗歌的联想力。难点:1.诗歌的语言的暗示性。2.文中一些句子的含义。解决办法:教学中可指导学生进行研究性学习,把握作者的基本观点,学习比较方法。师生互动设计1.教师对难句进行适时点拨,指导学生熟读课文。2.学生从图书馆或网上搜集、整理和运用资料,找到文中引用的古代诗词。3.讨论、质疑,提出自己新的观点,新的看法。课时安排1课时教学步骤一、明确目标(同“素质教育目标”)二、整体感知-1-1.导入新课请同学们阅读下面李白的诗:春夜洛城闻笛李白谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。请问诗中“折柳”的寓意是什么?学生讨论。【明确】“折柳”这首曲子寓有惜别怀远之意。教师点拨:是的。“折柳”确实寓有惜别怀远意。这是有原因的,“杨柳”在古曲诗词中多用于写离别的情景,表达离愁别绪。其原因:一是古人有临别折柳相赠的习俗;二是“柳”与“留”谐音;三是古有歌唱离别之情的《折杨柳》曲。这些暗示性的如“杨柳”这样的概念,不知不觉地影响着人们,感染着人们。今天我们来学习林庚的《说“木叶”》,看看作者又是如何来分析“木叶”的暗示意思的。2.作者及相关背景介绍林庚,著名的学者、诗人,有《唐诗综论》。本文中他对“木”在形象上的艺术特征作了极为细致的辨析,应该说对我们怎样体察诗歌艺术中的精微之处颇有启发。三、重点、难点的学习与目标达成过程1.感知课文,明确本文的整体写作思路。(1)学生读课文,整理文章的结构脉络。(2)小组交流讨论。【点拨】如果我们用“→”表示“过渡到”、用“”表示“推出结论”,那么,本文整体写作思路可以作如下图示:古人常以“木”入诗而不用或少用“树”入诗→为什么古人常以“木”入诗而不用或少用“树”入诗→因为“木”含有“落叶”、“枯黄”两大特征,而“树”无此特征→以“木”入诗便于写秋景并以秋景抒→(所以古人常以“木”入诗而不用或少用“树”入诗)由此看来,“木”与“树”在概念上相去无几,但就艺术形象而言,其差别几乎是一字千里。【明确】全文可分为三个部分。第一部分(1—3段):列举我国古代诗歌史上的一个现象,“木叶”成为诗人笔下钟爱的形象。第二部分(4—6段):说明“木叶”的两个艺术特征,以及为什么有这些特征。第三部分(7段):说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,在艺术形象上的差别几于是一字千里。2.研读课文,讨论问题。(1)按字义分析,“木”、“树”含义差不多,可是古人写诗为什么多用“木叶”而不用“树叶”呢?【点拨】古人常借深秋季节写离人游子的愁绪,所以他们对“秋”有特殊的敏感。写“秋”,莫过于写叶子凋零的树木。尽管“木”与“树”含义差不多,但人们由“木”和“树”这两个字所产生的联想却很不相同。我们把由这两个字所产生的联想和结果图示如下:其中,→表示“由此想到...