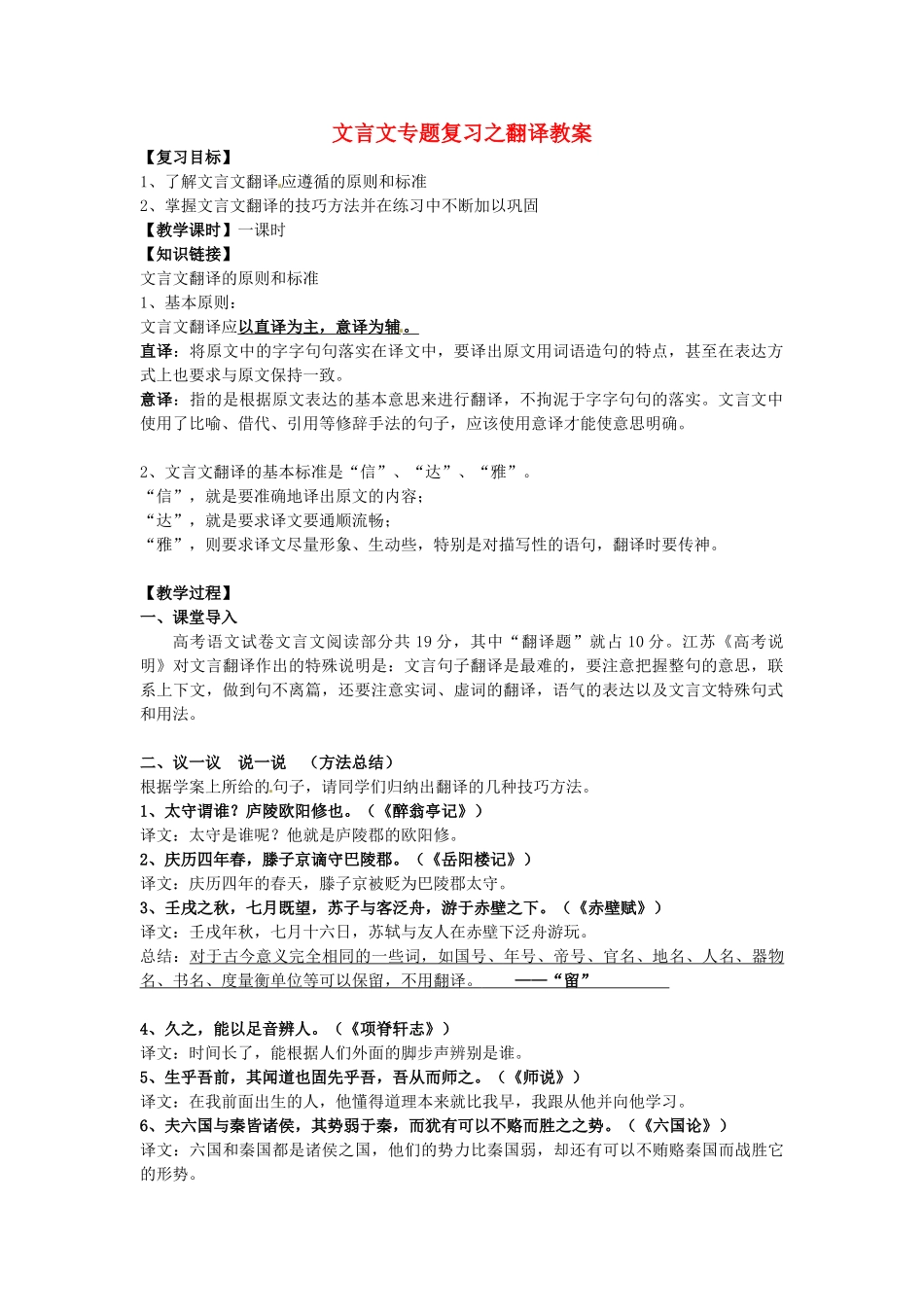

文言文专题复习之翻译教案【复习目标】1、了解文言文翻译应遵循的原则和标准2、掌握文言文翻译的技巧方法并在练习中不断加以巩固【教学课时】一课时【知识链接】文言文翻译的原则和标准1、基本原则:文言文翻译应以直译为主,意译为辅。直译:将原文中的字字句句落实在译文中,要译出原文用词语造句的特点,甚至在表达方式上也要求与原文保持一致。意译:指的是根据原文表达的基本意思来进行翻译,不拘泥于字字句句的落实。文言文中使用了比喻、借代、引用等修辞手法的句子,应该使用意译才能使意思明确。2、文言文翻译的基本标准是“信”、“达”、“雅”。“信”,就是要准确地译出原文的内容;“达”,就是要求译文要通顺流畅;“雅”,则要求译文尽量形象、生动些,特别是对描写性的语句,翻译时要传神。【教学过程】一、课堂导入高考语文试卷文言文阅读部分共19分,其中“翻译题”就占10分。江苏《高考说明》对文言翻译作出的特殊说明是:文言句子翻译是最难的,要注意把握整句的意思,联系上下文,做到句不离篇,还要注意实词、虚词的翻译,语气的表达以及文言文特殊句式和用法。二、议一议说一说(方法总结)根据学案上所给的句子,请同学们归纳出翻译的几种技巧方法。1、太守谓谁?庐陵欧阳修也。(《醉翁亭记》)译文:太守是谁呢?他就是庐陵郡的欧阳修。2、庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。(《岳阳楼记》)译文:庆历四年的春天,滕子京被贬为巴陵郡太守。3、壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟,游于赤壁之下。(《赤壁赋》)译文:壬戌年秋,七月十六日,苏轼与友人在赤壁下泛舟游玩。总结:对于古今意义完全相同的一些词,如国号、年号、帝号、官名、地名、人名、器物名、书名、度量衡单位等可以保留,不用翻译。——“留”4、久之,能以足音辨人。(《项脊轩志》)译文:时间长了,能根据人们外面的脚步声辨别是谁。5、生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之。(《师说》)译文:在我前面出生的人,他懂得道理本来就比我早,我跟从他并向他学习。6、夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。(《六国论》)译文:六国和秦国都是诸侯之国,他们的势力比秦国弱,却还有可以不贿赂秦国而战胜它的形势。总结:文言中有些虚词的用法,在现代汉语里没有相应的词替代,如果硬译反而别扭或累赘,译文时可删掉。这些词包括:发语词、凑足音节的助词、结构倒装的标志、句中停顿的词、个别连词及偏义复词中虚设成分等。——“删”7、屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。(《屈原列传》)译文:屈原来到了江边,披散着头发,在江边一边走一边吟唱,面容憔悴,形体和容貌枯瘦。8、若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。(《烛之武退秦师》)译文:假如您放弃围攻郑国而把它作为东方道路上(招待使者)的主人,秦国使者往来,郑国可以随时供给他们所缺少(的物资),对您秦国来说,也没有什么坏处。9、璧有瑕,请指示王。(《廉颇蔺相如列传》)译文:和氏璧上有瑕疵,请允许我指出来给大王看。总结:文言文中有古今异义、通假字、词类活用等情况。以及有些词语意义已经发展,用法已经变化,语法已经不用,在译文中,应换这些古语为今语。——“换”10、见渔人,乃大惊,问所从来,具答之。(《桃花源记》)译文:(桃花源里面的人)见了渔人,竟大吃一惊,问(渔人)从哪里来,(渔人)详尽地回答了他。11、曰:“独乐乐,与人乐乐,孰乐?”曰:“不若与人。”(《孟子·梁惠王下》)译文:(孟子)问:“一个人欣赏音乐快乐,和别人一起欣赏音乐也快乐,哪一种更快乐呢?”(齐宣王)回答说:“(一个人欣赏音乐)不如和别人(一起欣赏音乐快乐)。”12、五步一楼,十步一阁。(《阿房宫赋》)译文:走五步或十步就有一座高楼或亭阁。总结:原句中有省略(如省略了应补充的主语、谓语、宾语、介词、数词后面的量词等),或一一对应翻译不通顺时,可根据现代汉语语法增加或补充一些成分,使译文显豁通顺。——“补”13、“闻道百,以为莫己若”者,我之谓也。(《秋水》)译文:自以为听说了很多道理,就认为没有人能比得上自...