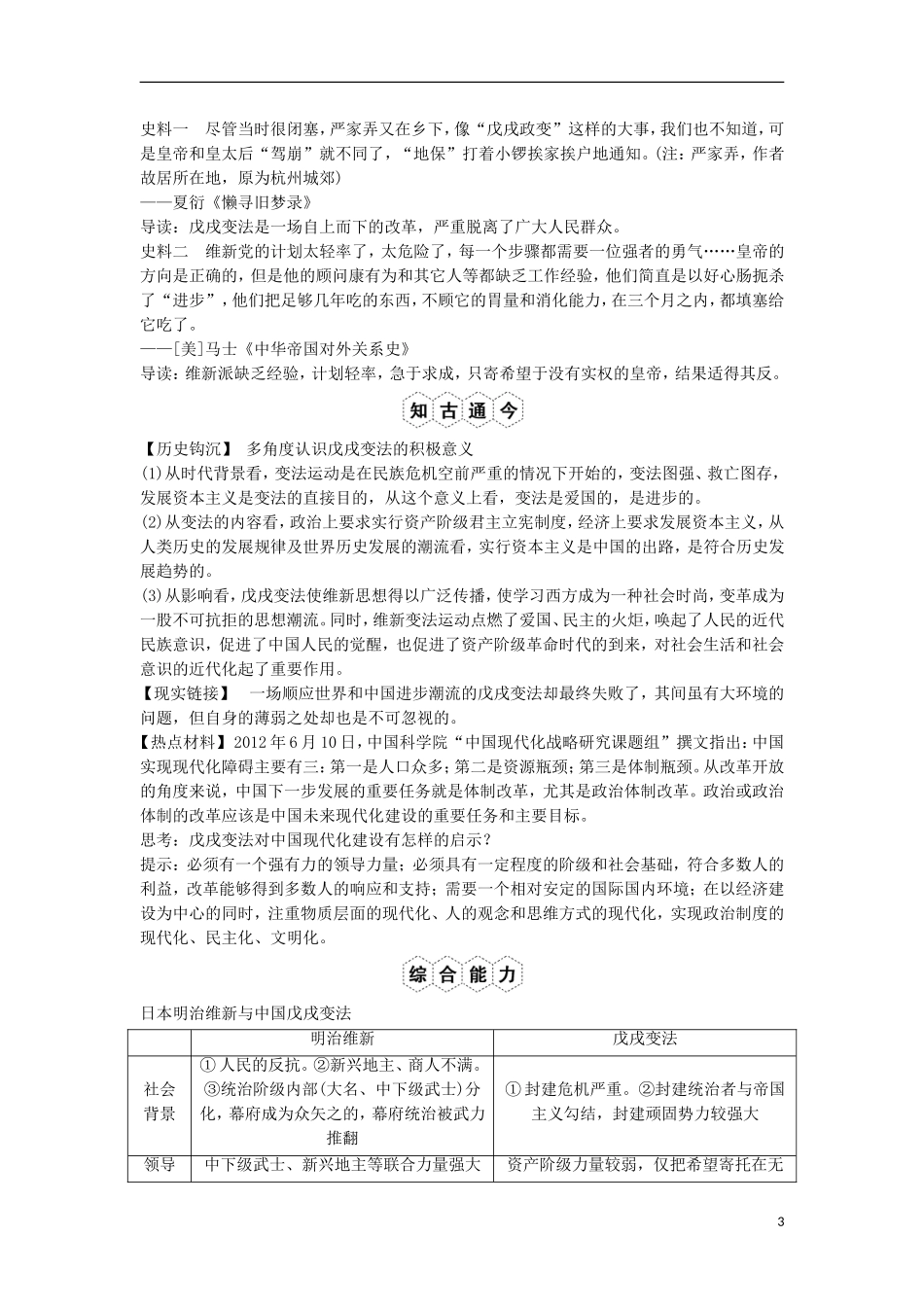

第9课时戊戌变法戊戌变法的背景1.民族危机:甲午战争的失败和《马关条约》的签订,激发了救亡图存的民族意识。2.经济基础:19世纪末民族资本主义初步发展。3.阶级基础:民族资产阶级作为新的政治力量开始登上历史舞台。4.思想基础:西方近代思想传入;资产阶级维新思潮的兴起。维新思想的发展阶段代表人物主要主张早期(19世纪60年代)王韬①广贸易、开煤矿、发展资本主义②推崇君主立宪政体,实行君民共主郑观应①开设议院,实行君主立宪制度②“商战”续表成熟(19世纪90年代)康有为①明确要求学习西方资本主义政治制度②著有《新学伪经考》和《孔子改制考》梁启超“倡民权”谭嗣同“冲决网罗”严复宣扬“物竞天择,适者生存”的社会进行论观点百日维新1.施政纲领:1898年1月,康有为的《应诏统筹全局折》提出变法的具体办法,成为维新派的施政纲领。2.开始变法:1898年6月11日,光绪帝颁布《定国是诏》。3.主要内容(1)政治:准许臣民上书言事,允许办报,裁撤闲散衙门和冗员。(2)经济:提倡和奖励士民投资设厂,开垦荒地,修筑铁路,开采矿产。(3)军事:裁汰绿营,用西法训练军队。(4)文教:废八股、倡西学、办学堂、派人赴日留学。4.结果:失败,新政措施除京师大学堂被保留外,其余的皆被废除。(1)标志:1898年9月,慈禧太后发动“戊戌政变”。(2)原因①维新派势力弱小,守旧势力过强。②维新派采用的方式及手段有误。戊戌变法的影响1.戊戌变法旨在发展资本主义经济,实行君主立宪制度,这在当时是爱国的和进步的。2.戊戌变法使维新思想得以广泛传播,使学习西方成为一种社会时尚,“变革”成为不可遏制的思想潮流。13.维新变法运动点燃了爱国、民主的火炬,唤起了人们的近代民族意识,促进了中国人民的觉醒,也促进了资产阶级革命时代的迅速到来。一、戊戌变法产生的历史根源1.社会背景:19世纪末,列强掀起了瓜分中国的狂潮,中国面临着亡国灭种的严重危机。2.思想基础:19世纪七八十年代以来,中国出现了以王韬、郑观应等一批知识分子为代表的早期维新思潮。他们要求抵抗外国资本主义的侵略,要求发展民族资本主义,实行君主立宪制度。这些维新思潮为戊戌变法提供了思想基础。3.阶级基础:甲午战争后,清政府放宽了对民间设厂的限制。伴随着中国民族资本主义经济的初步发展,中国民族资产阶级作为新的政治力量,开始登上政治舞台,为戊戌变法奠定了阶级基础。二、康有为宣传维新思想的特点、目的及根源1.特点:把西方资本主义政治学说与中国传统儒家思想相结合,从传统儒家思想中为变法寻找理论依据。2.目的:减少改革变法的阻力。3.根源:中国民族资本主义经济发展不充分,民族资产阶级力量相对弱小,具有软弱性、妥协性。史料一《孔子改制考》称儒家尊奉的“六经”均为孔子假托古圣的言行所作,将孔子塑造成为托古改制的“素王”,为变法活动制造历史根据。导读:康有为不是直接移植外国资本主义的政治学说,而是借发挥孔子的政治思想,利用传统的儒学权威来宣传变法道理。史料二老一辈革命家吴玉章回忆说:“当我读到康、梁的痛快淋漓的议论以后,我很快就成了他们信徒,一心要做变法维新的志士,对于习八股、考功名,便没有多大兴趣了。”导读:维新思想强烈地冲击了传统思想,使一部分人开始接受维新思想。史料三康有为说:“观大地诸国,皆以变法而强,守旧而亡。”……1898年6月16日,光绪皇帝召见康有为,康有为向皇帝提出改革方案:政治方面要求“假日本为向导,以日本为图样”。导读:康有为认为日本因变革而强盛,并且是在君主的领导下进行的,中国也应该向日本学习,在君主的领导下进行变革。三、百日维新的特点1.涉及的领域比较广泛,上至上层建筑(政治、军事、思想文化),下至经济基础,体现了除旧布新的新气象,但未涉及政治制度的根本变革即变封建专制制度为君主立宪制。2.从推行范围来看,仅限于社会上层,没有深入到广大民众中,因而没有形成变革的巨大力量。3.从推行者来看,由没有实权的皇帝来推行,显示出维新力量的薄弱。4.从性质上看,既是救亡图存的爱国政治运动,又是思想解放运动,还是一场资产阶级改良运动。5.从目的上看,变...