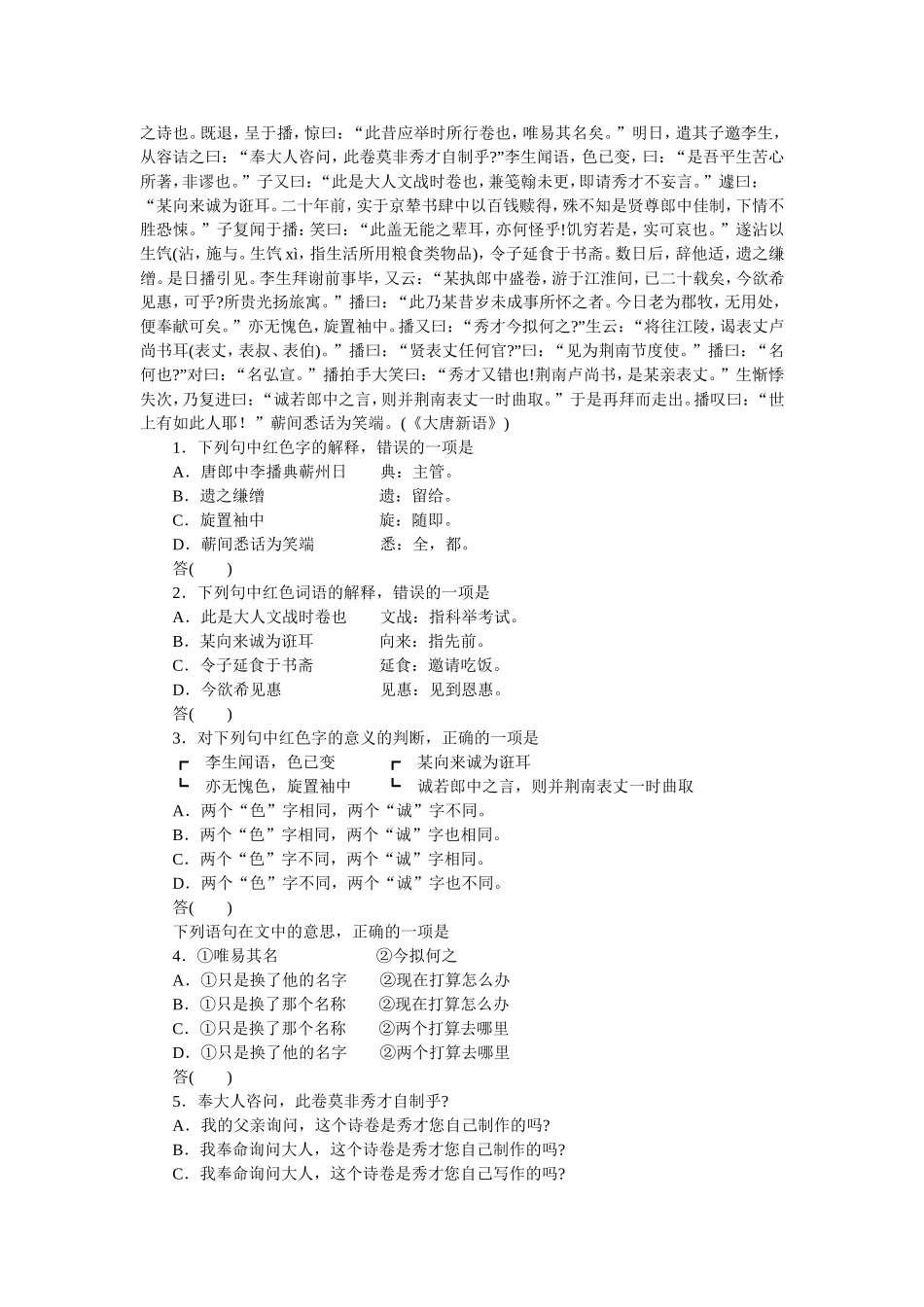

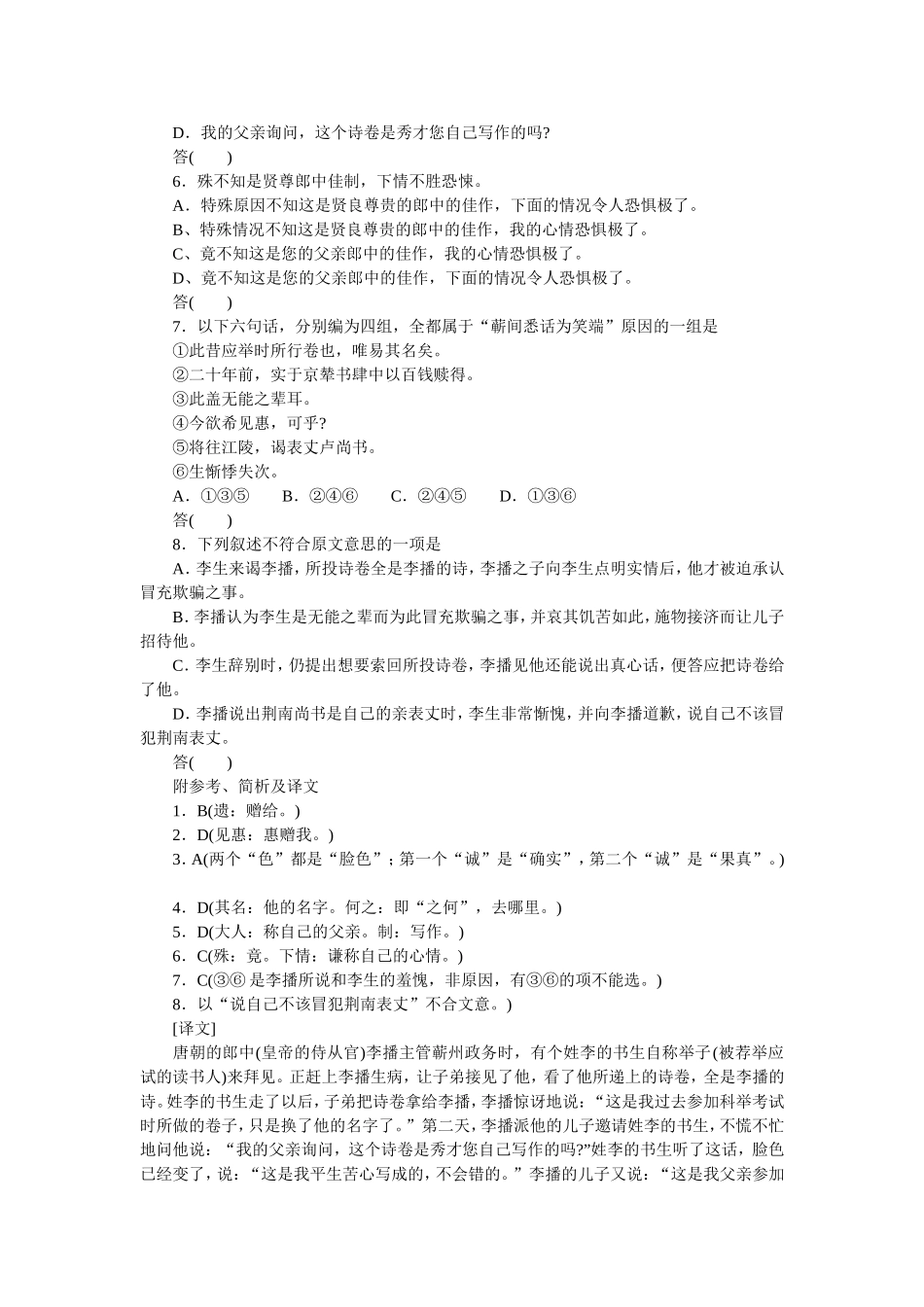

孟子见梁襄王备课资料《孟子见梁襄王》学习要点及能力训练共青一中陈利民一、学习要点(一)简介本文选自《孟子·梁惠王上》,是《孟子》全书261章中的一章。梁襄王即战国时的魏襄王(因魏国迁都大梁,即今河南开封,所以别称“梁”),他是魏惠王的儿子。战国时。社会矛盾激烈,战争频繁,“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”,人民困苦“民之憔悴于虐政,未有甚至此时者也。”孟子为宣传仁政主张,到魏国见梁惠王(联系学过的课文《寡人之于国也》),此后又见梁襄王(继梁惠王而成为国君),而梁襄王庸碌,更易走上贪得土地而好战之路,孟子于是针对性很强地提出了“不嗜杀人者”能得百姓归附而统一天下。本文则是孟子见梁襄王之后,出来对人谈起他对梁襄王的印象以及他与梁襄王谈话的内容,表现了孟子一贯的民本思想和仁政主张。(二)课文内容1、内容结构课文是孟子见梁襄王后发表的一段话,根据表述思路,可分为三层。第一层(从开头到“就之而不见所畏焉”):谈对梁襄王的印象。可以看出孟子是很善于观察人的,以便有针对地发表言论,而梁襄王则是远望不像个国君,没有气度,没有内在的东西而显现于外表的精神风貌;就是接近了也见不出什么可敬畏的仪容。而下文所说的他的问话也可看他却是个贪得少谋志大才疏的庸碌之人。第二层(到“不嗜杀人者能一之”):提出自己的观点:不嗜杀人者能一之。由梁襄王的突然发问“天下恶乎定”,孟子结合当时的形势。孟子则简捷地回答:“定于一”,这也是梁襄王愿意听的想做到的事,于是他问“孰能一之”,孟子便依据当时国君已做的、正在做的和想要做的发动战争之事,针对性很强地摆出了“不嗜杀人者能一之”的观点,这也是孟子仁政(王道)主张的具体体现。第三层(到文末):说明不嗜杀人者得百姓归附而统一天下。由于梁襄王问“孰能与之”,孟子便抓住机会论述自己的观点,用及时雨救活旱灾干枯禾苗为喻说明救民保民则得民归附。接着又尖锐地点明当今的君主没有“不嗜杀人者”,而百姓盼望“不嗜杀人者”而归附他。最后说君主果真能爱民保民,百姓就会归附他,像水流到低处一样容易做到,且无敌于天下。2、写作特点善用譬喻,生动说理。及时雨救旱灾干枯禾苗的比喻,极其生动形象地说明了百姓苦难现状和当施行仁政的重要性。“水之就下”的比喻生动说明百姓归附爱民保民国君是极容易而自然之事。二、能力训练阅读下面的文言文,回答l~8题。唐郎中李播典蕲州日,有李生称举子来谒。会播有疾病,子弟见之,览所投诗卷,咸播之诗也。既退,呈于播,惊曰:“此昔应举时所行卷也,唯易其名矣。”明日,遣其子邀李生,从容诘之曰:“奉大人咨问,此卷莫非秀才自制乎?”李生闻语,色已变,曰:“是吾平生苦心所著,非谬也。”子又曰:“此是大人文战时卷也,兼笺翰未更,即请秀才不妄言。”遽曰:“某向来诚为诳耳。二十年前,实于京辇书肆中以百钱赎得,殊不知是贤尊郎中佳制,下情不胜恐悚。”子复闻于播:笑曰:“此盖无能之辈耳,亦何怪乎!饥穷若是,实可哀也。”遂沾以生饩(沾,施与。生饩xì,指生活所用粮食类物品),令子延食于书斋。数日后,辞他适,遗之缣缯。是日播引见。李生拜谢前事毕,又云:“某执郎中盛卷,游于江淮间,已二十载矣,今欲希见惠,可乎?所贵光扬旅寓。”播曰:“此乃某昔岁未成事所怀之者。今日老为郡牧,无用处,便奉献可矣。”亦无愧色,旋置袖中。播又曰:“秀才今拟何之?”生云:“将往江陵,谒表丈卢尚书耳(表丈,表叔、表伯)。”播曰:“贤表丈任何官?”曰:“见为荆南节度使。”播曰:“名何也?”对曰:“名弘宣。”播拍手大笑曰:“秀才又错也!荆南卢尚书,是某亲表丈。”生惭悸失次,乃复进曰:“诚若郎中之言,则并荆南表丈一时曲取。”于是再拜而走出。播叹曰:“世上有如此人耶!”蕲间悉话为笑端。(《大唐新语》)1.下列句中红色字的解释,错误的一项是A.唐郎中李播典蕲州日典:主管。B.遗之缣缯遗:留给。C.旋置袖中旋:随即。D.蕲间悉话为笑端悉:全,都。答()2.下列句中红色词语的解释,错误的一项是A.此是大人文战时卷也文战:指科举考试。B.某向来诚为诳耳向来:指先前。C...