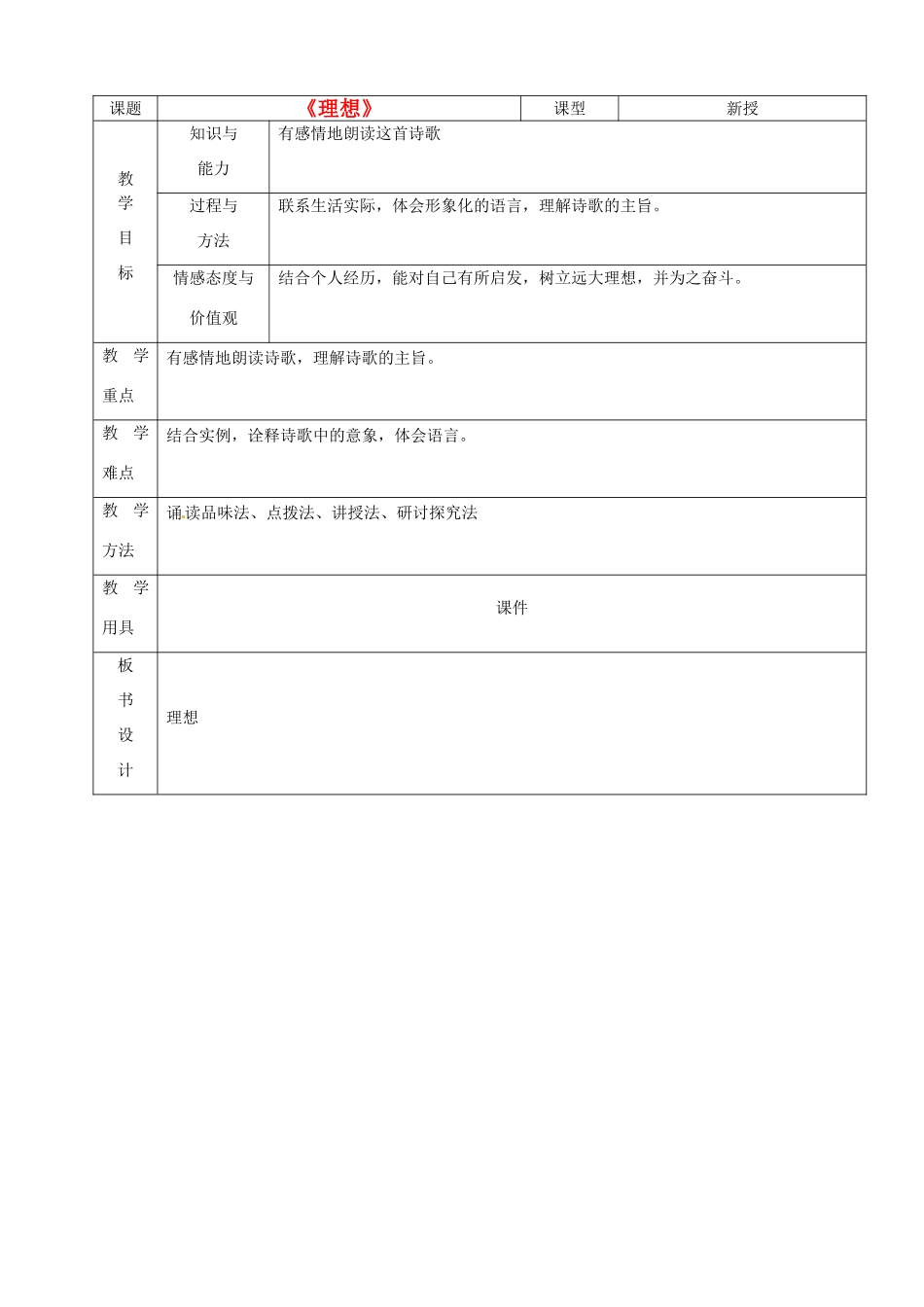

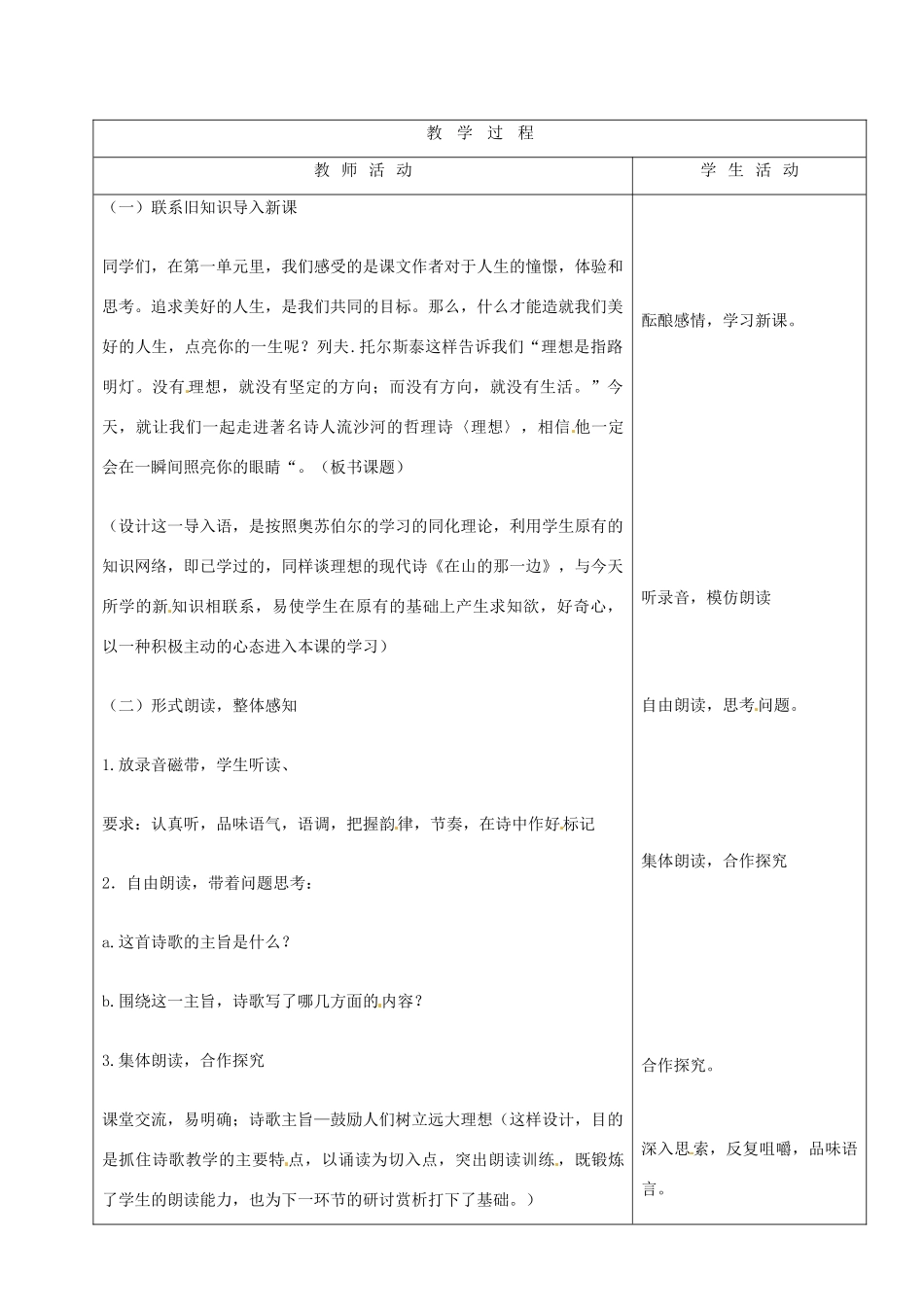

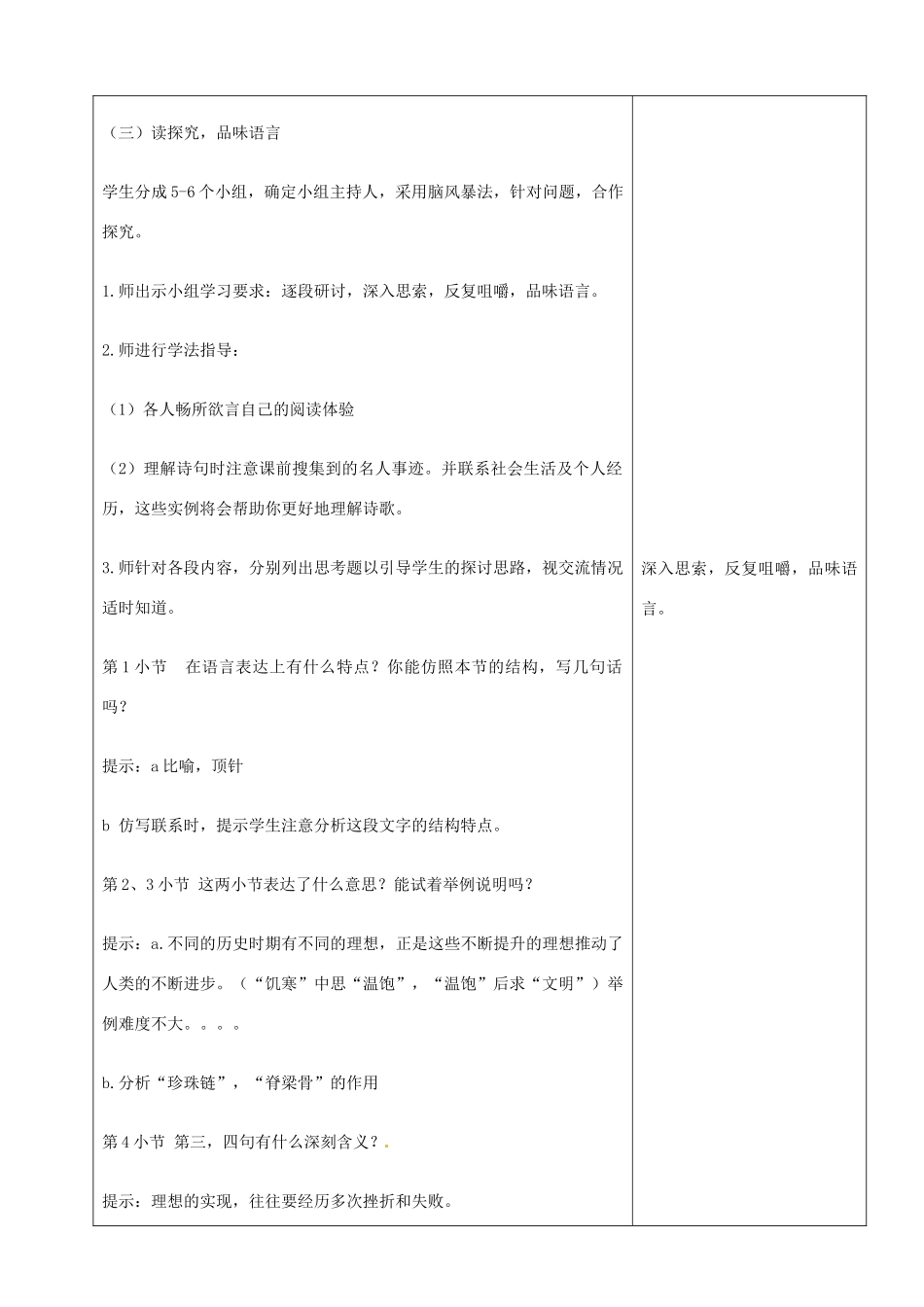

课题《理想》课型新授教学目标知识与能力有感情地朗读这首诗歌过程与方法联系生活实际,体会形象化的语言,理解诗歌的主旨。情感态度与价值观结合个人经历,能对自己有所启发,树立远大理想,并为之奋斗。教学重点有感情地朗读诗歌,理解诗歌的主旨。教学难点结合实例,诠释诗歌中的意象,体会语言。教学方法诵读品味法、点拨法、讲授法、研讨探究法教学用具课件板书设计理想教学过程教师活动学生活动(一)联系旧知识导入新课同学们,在第一单元里,我们感受的是课文作者对于人生的憧憬,体验和思考。追求美好的人生,是我们共同的目标。那么,什么才能造就我们美好的人生,点亮你的一生呢?列夫.托尔斯泰这样告诉我们“理想是指路明灯。没有理想,就没有坚定的方向;而没有方向,就没有生活。”今天,就让我们一起走进著名诗人流沙河的哲理诗〈理想〉,相信他一定会在一瞬间照亮你的眼睛“。(板书课题)(设计这一导入语,是按照奥苏伯尔的学习的同化理论,利用学生原有的知识网络,即已学过的,同样谈理想的现代诗《在山的那一边》,与今天所学的新知识相联系,易使学生在原有的基础上产生求知欲,好奇心,以一种积极主动的心态进入本课的学习)(二)形式朗读,整体感知1.放录音磁带,学生听读、要求:认真听,品味语气,语调,把握韵律,节奏,在诗中作好标记2.自由朗读,带着问题思考:a.这首诗歌的主旨是什么?b.围绕这一主旨,诗歌写了哪几方面的内容?3.集体朗读,合作探究课堂交流,易明确;诗歌主旨—鼓励人们树立远大理想(这样设计,目的是抓住诗歌教学的主要特点,以诵读为切入点,突出朗读训练,既锻炼了学生的朗读能力,也为下一环节的研讨赏析打下了基础。)酝酿感情,学习新课。听录音,模仿朗读自由朗读,思考问题。集体朗读,合作探究合作探究。深入思索,反复咀嚼,品味语言。(三)读探究,品味语言学生分成5-6个小组,确定小组主持人,采用脑风暴法,针对问题,合作探究。1.师出示小组学习要求:逐段研讨,深入思索,反复咀嚼,品味语言。2.师进行学法指导:(1)各人畅所欲言自己的阅读体验(2)理解诗句时注意课前搜集到的名人事迹。并联系社会生活及个人经历,这些实例将会帮助你更好地理解诗歌。3.师针对各段内容,分别列出思考题以引导学生的探讨思路,视交流情况适时知道。第1小节在语言表达上有什么特点?你能仿照本节的结构,写几句话吗?提示:a比喻,顶针b仿写联系时,提示学生注意分析这段文字的结构特点。第2、3小节这两小节表达了什么意思?能试着举例说明吗?提示:a.不同的历史时期有不同的理想,正是这些不断提升的理想推动了人类的不断进步。(“饥寒”中思“温饱”,“温饱”后求“文明”)举例难度不大。。。。b.分析“珍珠链”,“脊梁骨”的作用第4小节第三,四句有什么深刻含义?提示:理想的实现,往往要经历多次挫折和失败。深入思索,反复咀嚼,品味语言。第5小节揣摩各句的意思,理解树立远大理想的意义。提示:理想给人力量。第6、7小节“获得”与“牺牲”分别指什么?“副产品“的本体是什么?有理想的人为什么也会”酸辛“?提示:两个诗节在内容上相联系,“获得“是为理想奋斗的幸福感,理想实现后的喜悦;伴随而来的个人荣誉只是“副产品”;“牺牲”的是个人利益,觉得“酸辛”的是不为人理解,独自呐喊,奋斗的孤独。典型实例:鲁迅第8小节你能举出实例,说明“理想使忠厚者遭不辛;理想使不辛者绝处逢生”的含义吗?什么是“大写的人”?师提示举例,如“江姐“。然后引导学生再举例,加深理解。第9小节与第8小节相联系,第8小节正面写理想的人生意义,而第9小节则从反面切入,连“罪人“,”浪子“都因为有理想而改变了自己,更何况一般人呢。第10、11小节在内容上,两个诗节有何不同?提示:第10小节从被动方面理想被曲解,玷污,该怎么办;第11小节写有些人主动放弃理想而产生的后果。第12小节总结全诗,鼓舞人们树立理想,为理想而奋斗。(这一环节的设计,重点突出新课标所倡导的自主,合作,探究的学习方式,并注意在学法上的指导,使学生有法可循,可以通过自己的努力品尝成功的喜悦。同时实例的运用也使课文...