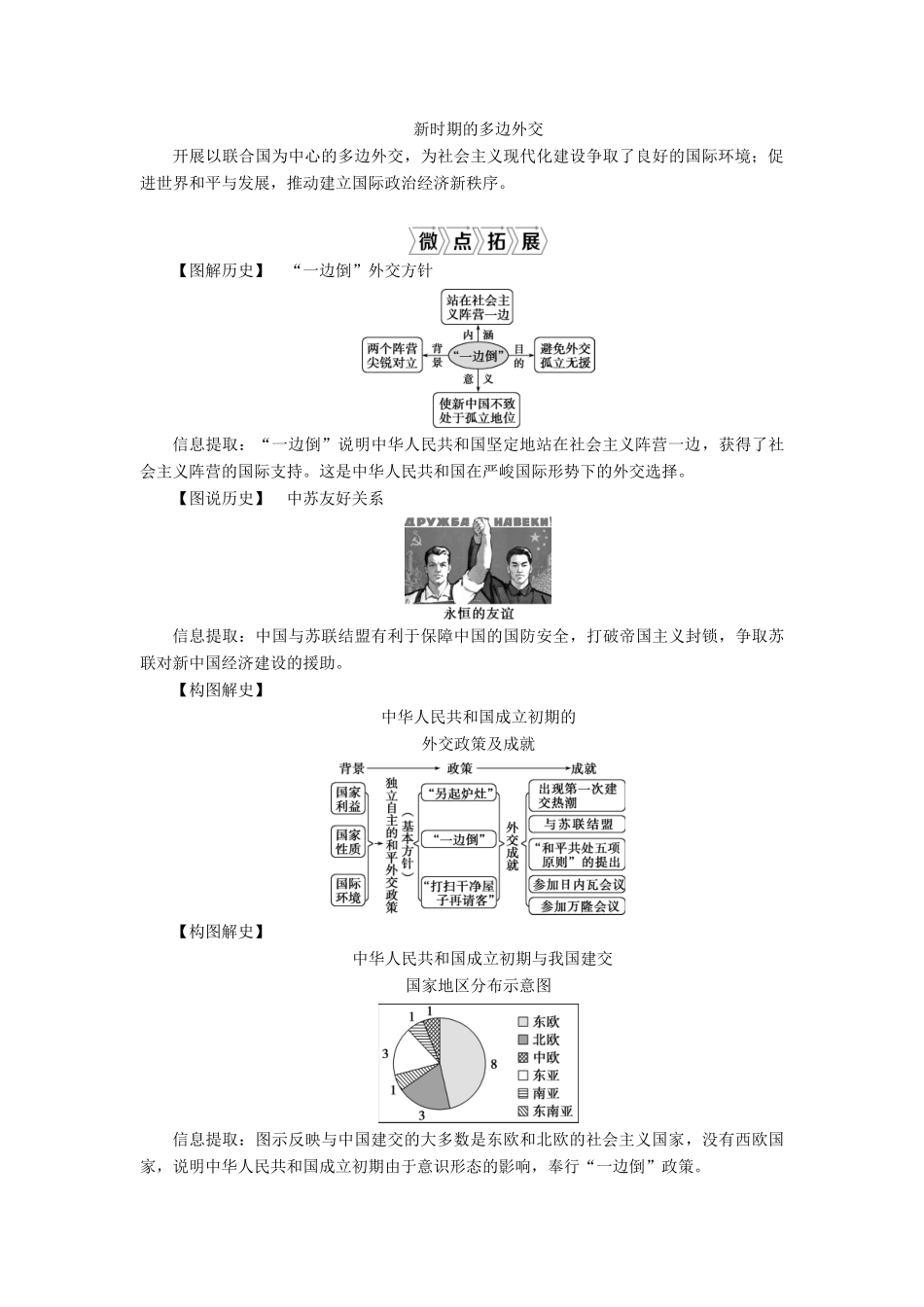

第10讲现代中国的对外关系1.背景(1)国际环境:第二次世界大战后形成社会主义阵营和资本主义阵营对峙局面。(2)国内环境:中华人民共和国成立后,新政权的巩固和建设需要有利的国际环境。2.内容(1)“另起炉灶”①内涵:不承认国民政府建立的一切旧的屈辱的外交关系,要另行建立新的平等外交关系。②意义:改变了中国半殖民地的地位,在国际交往中独立自主。(2)“打扫干净屋子再请客”①内涵:先清除帝国主义在华残余势力和一切特权,再考虑与西方国家建交。②意义:巩固了新中国的独立和主权,为与世界各国建立平等互利的外交关系奠定了基础。(3)“一边倒”①内涵:中国政府坚定地站在社会主义阵营一边。②意义:使新中国不致处于孤立地位。3.成就:同苏联等17个国家建立了外交关系。中华人民共和国成立初期的两种建交方式新中国采取了两种建交方式,一是对苏联和东欧国家(除了南斯拉夫)采取承认即是建交的方式,二是对资本主义国家采取先谈判后建交的方式,“你对我好,我也对你好;你对我不好,我也对你不好”。——任晓伟核心论点:中华人民共和国成立初期的外交具有原则性与灵活性的特点。1.和平共处五项原则的提出(1)目的:积极同邻近国家和新兴的民族独立国家发展友好关系。(2)过程(3)内容:互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。(4)意义:标志着新中国外交政策的成熟,成为解决国与国之间问题的基本准则。和平共处五项原则走向成熟和平共处五项原则之所以历久弥坚,具有强大的生命力,从根本上说,就是因为它符合《联合国宪章》的宗旨和原则,符合国际关系发展的本质要求,符合世界各国人民的根本利益。五项原则的精髓,就是国家主权平等。——温家宝《弘扬五项原则促进和平发展》核心论点:和平共处五项原则是中国对世界各国人民的贡献,具有强大的生命力。2.步入世界外交舞台(1)(2)1.恢复在联合国的合法席位(1)背景(2)经过:1971年,第26届联大恢复新中国在联合国的一切合法权利。(3)意义:是中国外交的重大胜利,中国在国际事务中发挥着越来越重要的作用。2.中美关系正常化(1)背景(2)经过3.中日关系正常化(1)背景:中美关系的改善。(2)经过:1972年,日本首相田中角荣访华,签署建立外交关系的联合声明。(3)意义对中国外交的认识1919年以来,中国外交呈现出10年一小变、30年一大变的周期性变化。每隔30年左右为一个大周期,迄今已经历了三个周期,这三个周期的起点分别为1919年、1949年和1979年。在每个周期,中国的外交政策都会出现战略性调整。中国外交的这种周期性变化是中国与国际上其他力量实力对比的变化以及国内形势与国际局势联动的必然结果。——刘胜湘《中国外交周期与外交转型》核心论点:中国外交政策调整具有周期性,深受中国国力及国际局势变化的影响。1.背景(1)国内:中共十一届三中全会以后,全党全国的工作重点转移到经济建设上来,进入改革开放新时期。(2)国际:20世纪80年代末90年代初,东欧剧变、苏联解体,世界格局由美苏两极向多极化发展。2.目标:反对霸权主义,维护世界和平。3.成就(1)开展以联合国为中心的多边外交。(2)积极参与亚太经合组织等地区性国际组织的外交活动。(3)积极发展与周边国家的睦邻友好关系。(4)积极参与全球治理体系的改革和建设,推动构建人类命运共同体。4.特点:中国特色大国外交全面推进,形成全方位、多层次、立体化的外交布局。新时期的多边外交开展以联合国为中心的多边外交,为社会主义现代化建设争取了良好的国际环境;促进世界和平与发展,推动建立国际政治经济新秩序。【图解历史】“一边倒”外交方针信息提取:“一边倒”说明中华人民共和国坚定地站在社会主义阵营一边,获得了社会主义阵营的国际支持。这是中华人民共和国在严峻国际形势下的外交选择。【图说历史】中苏友好关系信息提取:中国与苏联结盟有利于保障中国的国防安全,打破帝国主义封锁,争取苏联对新中国经济建设的援助。【构图解史】中华人民共和国成立初期的外交政策及成就【构图解史】中华人民共和国成立初期与我国建交国家地区分布示意图信息提取:图示反映与中国建交的大多数是东欧和北欧的社会...