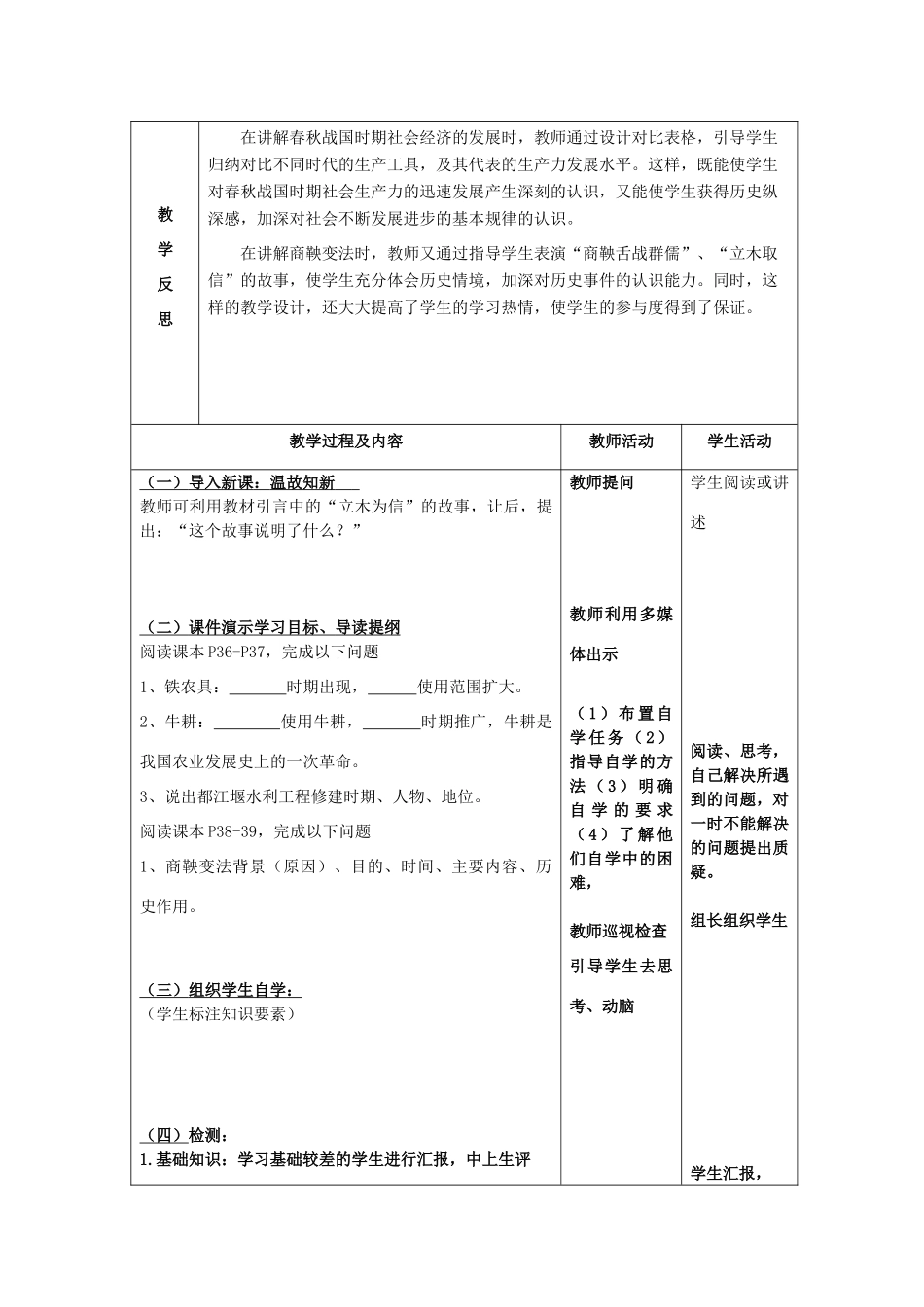

课题第7课大变革的时代教时1教学三维目标1、知识与能力:在掌握和了解商鞅变法的主要内容及其历史作用的基础上,分析商鞅变法的成败,以掌握初步分析历史问题的方法。2、过程与方法:通过学习商鞅变法、创设问题情境,培养“解决”历史问题,再实践前人的创新过程的探究式学习方式。3、情感态度与价值观:通过学习商鞅变法,培养改革意识和创新精神。教学重点难点学习重点:商鞅变法主要内容及历史作用。学习难点:我国封建社会形成。教学方法阅读指导法、自学法、创设情境导学法、归纳法、对比法、、讨论法、史料分析法。学习1.注意前后联系。学习本课时,应指导学生把“春秋战国的纷争”和“大变方法革的时代”两课的内容联系起来进行分析,注意封建社会取代奴隶社会过程中从量到质的变化。2.从现象入手,抓住本质。例如学习“商鞅变法”的内容时,就必须思考:商鞅变法采取怎样的措施?它有利于哪个阶级?对劳动者的生产积极性或军队的战斗力会产生怎样的影响?对增强整个国家的实力会产生怎样的作用?要指导学生深入地思考这些问题,以便抓住商鞅变法的本质。3.综合归纳。在学习三个子目的内容之后,教师要引导学生把“商鞅变法”“铁农具和牛耕的广泛使用”和“著名的都江堰”综合起来分析,才能深化对变法的历史背景、战国经济发展的主要原因的理解。板书设计一、农业的进步:1、春秋时期,铁器在农业和手工业生产上开始使用。2、牛耕是我国农业发展史上的一次革命。3、李冰修都江堰,是闻名世界的防洪灌溉工程。二、商鞅变法:1、背景:生产力的发展。2、时间---在秦孝公支持下,公元前356年商鞅推行变法。3、变法的内容:土地私有;奖励耕战;建立县制。4、变法意义:经过商鞅变法,秦国的封建经济得到发展,军队战斗力加强,逐步成为战国后期最富强的封建国家。教学反思在讲解春秋战国时期社会经济的发展时,教师通过设计对比表格,引导学生归纳对比不同时代的生产工具,及其代表的生产力发展水平。这样,既能使学生对春秋战国时期社会生产力的迅速发展产生深刻的认识,又能使学生获得历史纵深感,加深对社会不断发展进步的基本规律的认识。在讲解商鞅变法时,教师又通过指导学生表演“商鞅舌战群儒”、“立木取信”的故事,使学生充分体会历史情境,加深对历史事件的认识能力。同时,这样的教学设计,还大大提高了学生的学习热情,使学生的参与度得到了保证。教学过程及内容教师活动学生活动(一)导入新课:温故知新教师可利用教材引言中的“立木为信”的故事,让后,提出:“这个故事说明了什么?”(二)课件演示学习目标、导读提纲阅读课本P36-P37,完成以下问题1、铁农具:时期出现,使用范围扩大。2、牛耕:使用牛耕,时期推广,牛耕是我国农业发展史上的一次革命。3、说出都江堰水利工程修建时期、人物、地位。阅读课本P38-39,完成以下问题1、商鞅变法背景(原因)、目的、时间、主要内容、历史作用。(三)组织学生自学:(学生标注知识要素)(四)检测:1.基础知识:学习基础较差的学生进行汇报,中上生评教师提问教师利用多媒体出示(1)布置自学任务(2)指导自学的方法(3)明确自学的要求(4)了解他们自学中的困难,教师巡视检查引导学生去思考、动脑学生阅读或讲述阅读、思考,自己解决所遇到的问题,对一时不能解决的问题提出质疑。组长组织学生学生汇报,判、更正。2.质疑、释疑:(五)探究新课:1.投影:《北京人的石器》、《半坡人的石器》、《河姆渡人的骨耜》、《战国时期的铁农具》图片,提问:如果给你一块实验田,让你亲手耕种,你会选用哪种农具?为什么?接着提问:铁农具为什么能较快推广?引导学生探索、交流学生通过回答,比较出铁农具的优越性。教学过程及内容教师活动学生活动2、请两组同学上台演示:一组演示用耒耜翻地(倒退)、另一组表演人拉犁翻地(前进),不久,拉犁者脚步变得吃力,并不断用手擦汗。提问:看完表演你有什么体会?怎样解决人体力不足的问题好呢?3、哪位同学愿意展示一下你的成果,向大家介绍一下都江堰的工程原理?为什么要在这个地方修建都江堰呢?4、出示问题组,进一步理解和巩固商鞅变法的内容及意义...