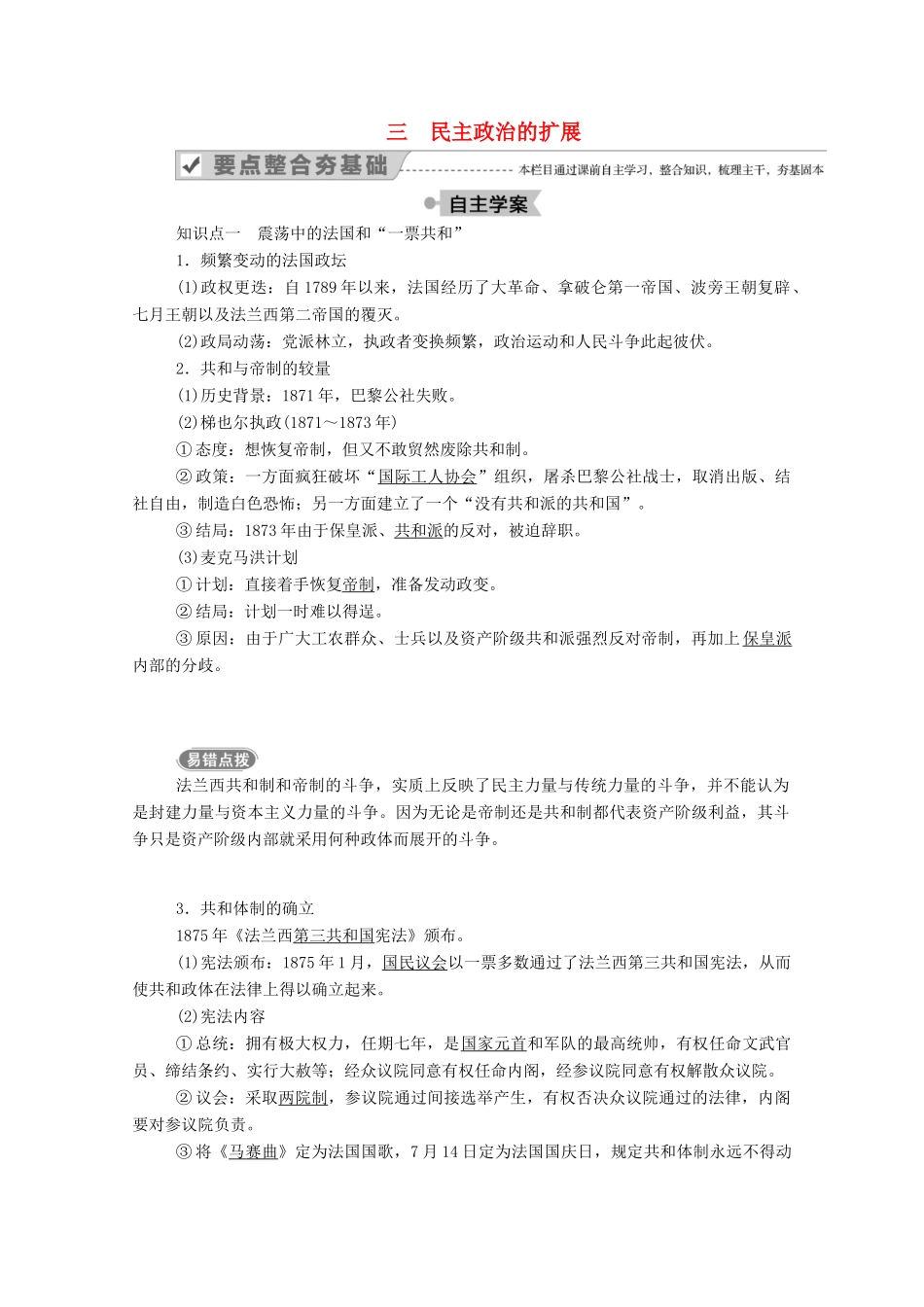

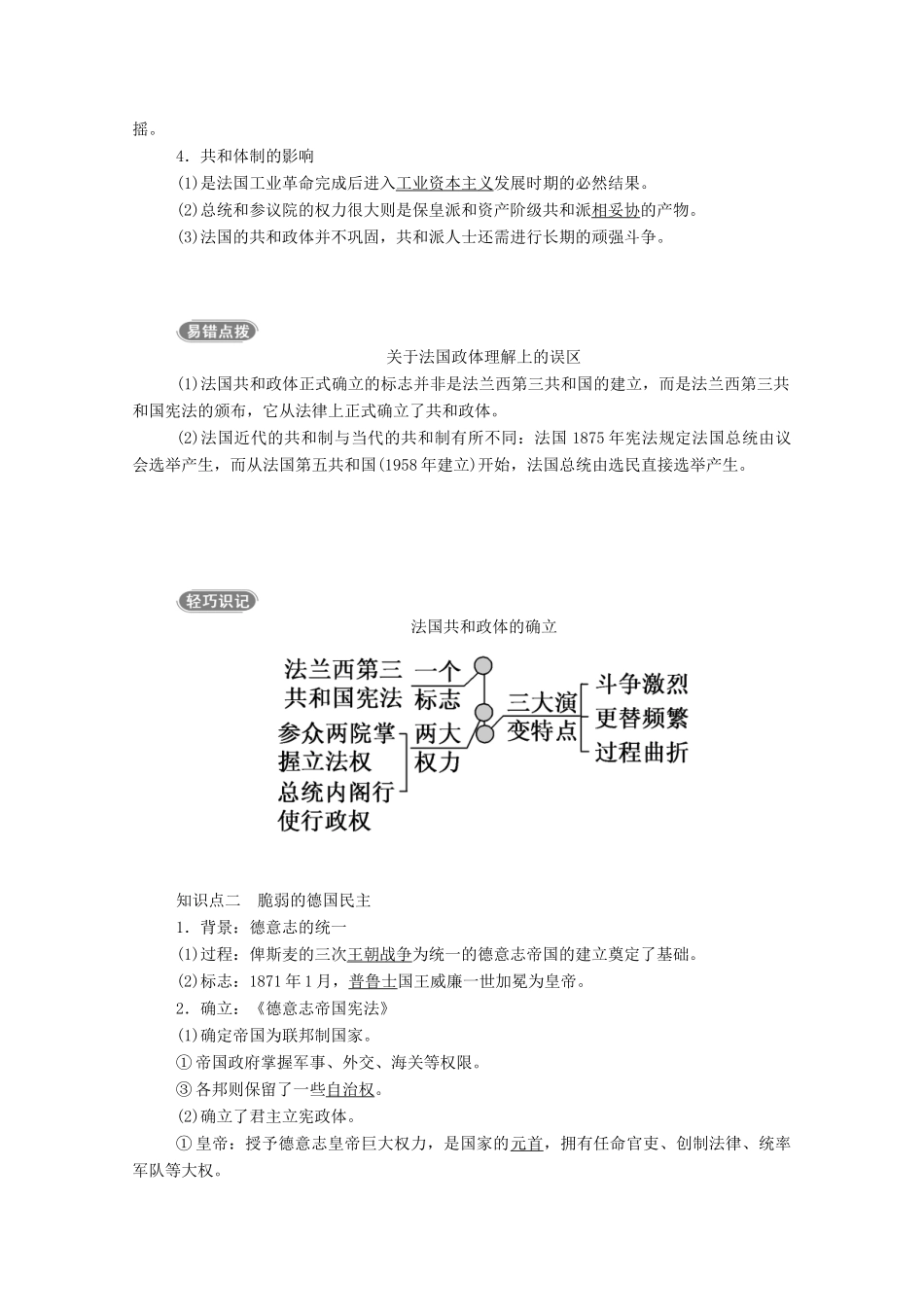

三民主政治的扩展知识点一震荡中的法国和“一票共和”1.频繁变动的法国政坛(1)政权更迭:自1789年以来,法国经历了大革命、拿破仑第一帝国、波旁王朝复辟、七月王朝以及法兰西第二帝国的覆灭。(2)政局动荡:党派林立,执政者变换频繁,政治运动和人民斗争此起彼伏。2.共和与帝制的较量(1)历史背景:1871年,巴黎公社失败。(2)梯也尔执政(1871~1873年)①态度:想恢复帝制,但又不敢贸然废除共和制。②政策:一方面疯狂破坏“国际工人协会”组织,屠杀巴黎公社战士,取消出版、结社自由,制造白色恐怖;另一方面建立了一个“没有共和派的共和国”。③结局:1873年由于保皇派、共和派的反对,被迫辞职。(3)麦克马洪计划①计划:直接着手恢复帝制,准备发动政变。②结局:计划一时难以得逞。③原因:由于广大工农群众、士兵以及资产阶级共和派强烈反对帝制,再加上保皇派内部的分歧。法兰西共和制和帝制的斗争,实质上反映了民主力量与传统力量的斗争,并不能认为是封建力量与资本主义力量的斗争。因为无论是帝制还是共和制都代表资产阶级利益,其斗争只是资产阶级内部就采用何种政体而展开的斗争。3.共和体制的确立1875年《法兰西第三共和国宪法》颁布。(1)宪法颁布:1875年1月,国民议会以一票多数通过了法兰西第三共和国宪法,从而使共和政体在法律上得以确立起来。(2)宪法内容①总统:拥有极大权力,任期七年,是国家元首和军队的最高统帅,有权任命文武官员、缔结条约、实行大赦等;经众议院同意有权任命内阁,经参议院同意有权解散众议院。②议会:采取两院制,参议院通过间接选举产生,有权否决众议院通过的法律,内阁要对参议院负责。③将《马赛曲》定为法国国歌,7月14日定为法国国庆日,规定共和体制永远不得动摇。4.共和体制的影响(1)是法国工业革命完成后进入工业资本主义发展时期的必然结果。(2)总统和参议院的权力很大则是保皇派和资产阶级共和派相妥协的产物。(3)法国的共和政体并不巩固,共和派人士还需进行长期的顽强斗争。关于法国政体理解上的误区(1)法国共和政体正式确立的标志并非是法兰西第三共和国的建立,而是法兰西第三共和国宪法的颁布,它从法律上正式确立了共和政体。(2)法国近代的共和制与当代的共和制有所不同:法国1875年宪法规定法国总统由议会选举产生,而从法国第五共和国(1958年建立)开始,法国总统由选民直接选举产生。法国共和政体的确立知识点二脆弱的德国民主1.背景:德意志的统一(1)过程:俾斯麦的三次王朝战争为统一的德意志帝国的建立奠定了基础。(2)标志:1871年1月,普鲁士国王威廉一世加冕为皇帝。2.确立:《德意志帝国宪法》(1)确定帝国为联邦制国家。①帝国政府掌握军事、外交、海关等权限。③各邦则保留了一些自治权。(2)确立了君主立宪政体。①皇帝:授予德意志皇帝巨大权力,是国家的元首,拥有任命官吏、创制法律、统率军队等大权。②宰相:只对皇帝负责,在内阁中拥有绝对权力。③议会:实行两院制议会,联邦议会是帝国的最高机构,帝国议会作用很小。3.评价(1)性质:德意志帝国是容克贵族和资产阶级联合专政的资产阶级性质的君主立宪国家。(2)局限性:民主立宪是虚,君主专制是实;是一种不完善的代议制。(3)积极性:帝国的成立及宪法的颁布有着重要的进步意义,是德国迈入资本主义时期的标志。英国与德国君主立宪制的比较德国君主立宪制的特点4.欧美主要资本主义国家代议制的确立(1)方式:通过革命战争或和平改革制定了宪法,设立了议会。(2)特征:以选举和议会立法为主要特征。(3)阶级本质:维护资产阶级内部的民主。(4)积极影响①从政治体制上对君主专制政治予以否定和替代,成为资产阶级民主政治大厦的顶梁之柱。②日益健全的代议制,调节和缓和了社会矛盾,稳定了主要资本主义国家的统治秩序。③伴随着“西学东渐”的潮流,对亚洲和世界其他地区也产生了广泛的影响。近代资产阶级代议制的基本特点(1)是以议会选举、立法为突出特征的间接民主形式,议会形式上代表民意行使国家权力。(2)一般都实行三权分立和权力制衡的原则。(3)各国多是实行资产阶级的政党政治。(4)集中表现为两种政体形式——君主立宪制和民主共和...