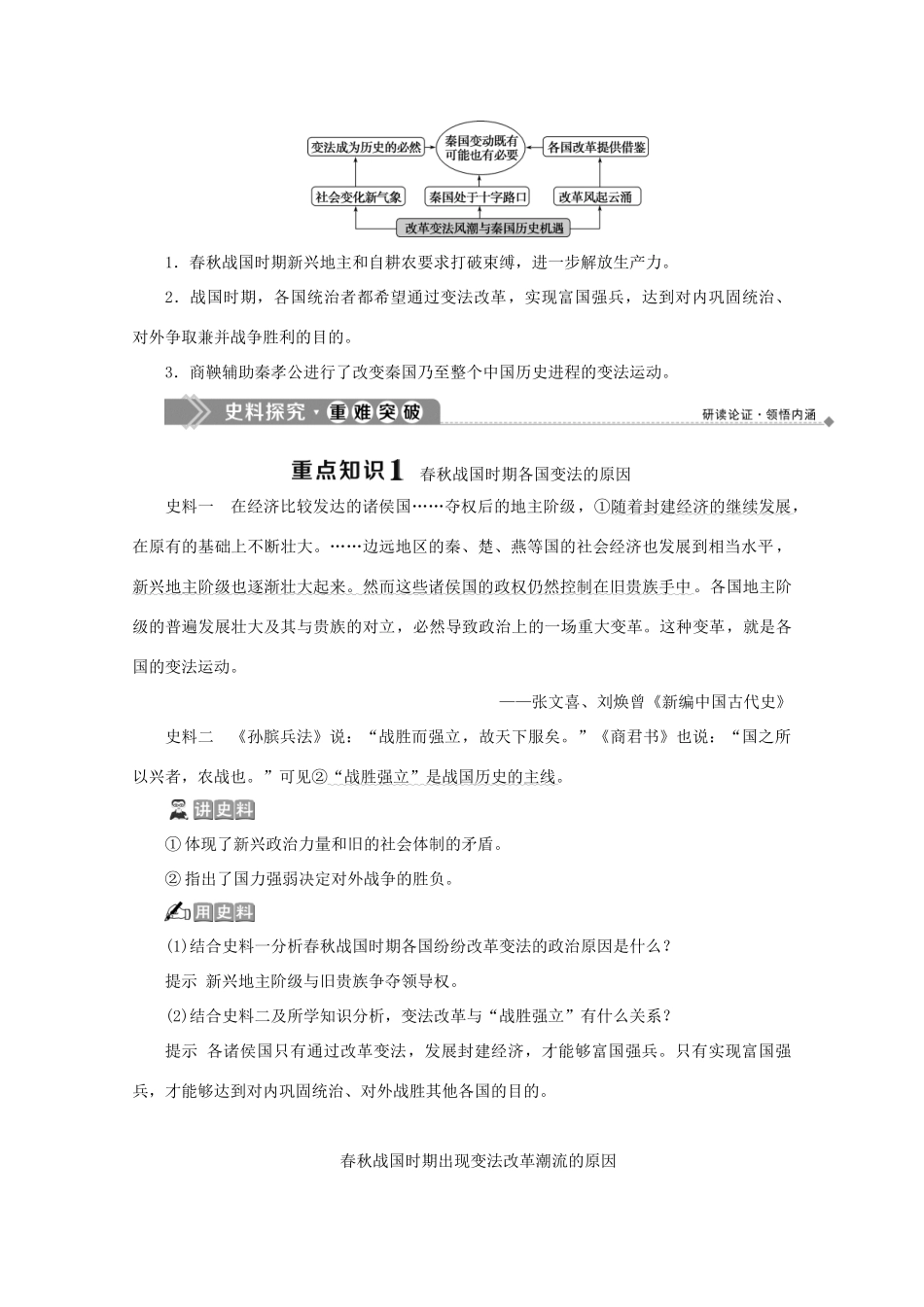

第一节大变革与大转型的时代课程标准学习目标知道春秋战国时期各国改革的基本史实,认识春秋战国时期的时代特征。了解春秋战国时期的时代特征及其表现。理解各国变法的具体措施及深层原因,分析比较春秋改革和战国改革的异同点。认识秦国变法的历史必然性。一、生产力的巨大发展1.表现(1)铁器和牛耕逐渐推广:在今河北战国时期的燕下都遗址就出土有大量铁器;战国大思想家孟子曾有过“以铁耕乎”的问话。(2)兴修水利:楚国在今安徽寿县修建了中国最早的大型水利工程芍陂。战国时期,魏国西门豹渠、秦国都江堰和郑国渠,成为三大著名水利工程。2.影响(1)经济:促进了农业生产的发展,私田大量增加。以井田制为标志的土地国有制被破坏,逐渐为封建土地私有制所代替。(2)政治:新兴地主阶层日益壮大,他们要求废除奴隶主贵族的特权,发展地主经济;各国统治者也希望通过变革富国强兵,在兼并战争中取得胜利。这样,在春秋战国时期,各诸侯国纷纷实行变法,掀起了一股改革浪潮。[深度点拨]经济基础决定上层建筑,社会经济制度的变革,必然引起政治制度的变革。随着奴隶制经济基础的崩溃,新兴地主阶级代替奴隶主阶级进行统治,成为历史发展的必然。二、赋税改革和诸侯国的卿大夫夺权1.赋税改革(1)内容①管仲改革:早在春秋时期,齐桓公就任用管仲进行赋税改革,实行“相地而衰征”的政策,“衰”义为等级次第。②鲁国的“初税亩”:公元前594年鲁国的“初税亩”,废除了井田制度,公开承认私田的合法性,规定无论公私土地一律按亩收税。③秦国的“初租禾”:战国时期,秦国实行“初租禾”,其做法与“初税亩”大致相同。(2)影响:田赋制度的一系列变化,使土地国有制度逐渐遭到破坏,一家一户的小农经济和新兴地主封建土地私有制开始发展,农民较前有一定程度的自由,生产积极性提高。2.卿大夫夺权(1)表现:诸侯国的卿大夫逐渐取代诸侯取得统治权,鲁国三桓执政、韩赵魏三家分晋及田氏代齐,代表了这种政治变革的潮流。(2)影响:卿大夫夺权,是春秋战国时期生产关系和社会经济变化在政治上的反映。它表明,周王朝的分封制已不再有效,宗法制的统治也难以再继续下去了。三、战国时期各国的变法运动1.李悝变法(1)内容:废除旧贵族世代享受爵禄的制度,起用有才能的人为魏国服务;“尽地力之教”,发展农业生产;实行“平籴法”,以稳定小农经济,巩固封建的经济基础;制定《法经》,用法律条文保护新兴的封建制度。(2)作用:魏国迅速发展起来,成为战国初期第一个强国。2.吴起变法(1)内容:“令贵人往实广虚之地”,以削弱他们的势力。他还主张“损不急之枝官,以奉选练之士”,精简机构,裁汰冗官,将节省下来的开支用于养兵练兵。(2)作用:沉重打击了旧贵族的势力,使楚国走上了富国强兵之路,在兼并战争中连连获胜。3.申不害改革(1)内容:“见功而与赏,因能而授官”,并加强君主的集权。(2)作用:改革取得了富国强兵的效果。[深度点拨]与春秋时期的改革相比,战国时期的变法不仅涉及领域更加全面,而且影响也更加深刻。春秋时期的改革只是动摇了旧的制度,而战国时期的改革在摧毁旧制度的同时逐步确立了新的政治、经济制度。1.春秋战国时期新兴地主和自耕农要求打破束缚,进一步解放生产力。2.战国时期,各国统治者都希望通过变法改革,实现富国强兵,达到对内巩固统治、对外争取兼并战争胜利的目的。3.商鞅辅助秦孝公进行了改变秦国乃至整个中国历史进程的变法运动。春秋战国时期各国变法的原因史料一在经济比较发达的诸侯国……夺权后的地主阶级,①随着封建经济的继续发展,在原有的基础上不断壮大。……边远地区的秦、楚、燕等国的社会经济也发展到相当水平,新兴地主阶级也逐渐壮大起来。然而这些诸侯国的政权仍然控制在旧贵族手中。各国地主阶级的普遍发展壮大及其与贵族的对立,必然导致政治上的一场重大变革。这种变革,就是各国的变法运动。——张文喜、刘焕曾《新编中国古代史》史料二《孙膑兵法》说:“战胜而强立,故天下服矣。”《商君书》也说:“国之所以兴者,农战也。”可见②“战胜强立”是战国历史的主线。①体现了新兴政治力量和旧的社会体制的矛盾。...