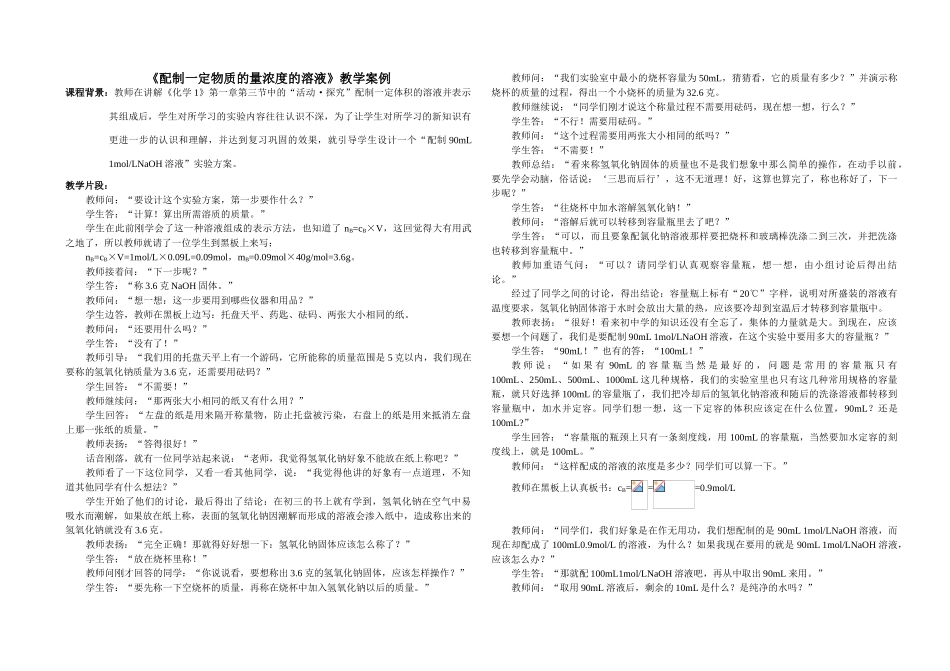

《配制一定物质的量浓度的溶液》教学案例课程背景:教师在讲解《化学1》第一章第三节中的“活动·探究”配制一定体积的溶液并表示其组成后,学生对所学习的实验内容往往认识不深,为了让学生对所学习的新知识有更进一步的认识和理解,并达到复习巩固的效果,就引导学生设计一个“配制90mL1mol/LNaOH溶液”实验方案。教学片段:教师问:“要设计这个实验方案,第一步要作什么?”学生答:“计算!算出所需溶质的质量。”学生在此前刚学会了这一种溶液组成的表示方法,也知道了nB=cB×V,这回觉得大有用武之地了,所以教师就请了一位学生到黑板上来写:nB=cB×V=1mol/L×0.09L=0.09mol,mB=0.09mol×40g/mol=3.6g。教师接着问:“下一步呢?”学生答:“称3.6克NaOH固体。”教师问:“想一想:这一步要用到哪些仪器和用品?”学生边答,教师在黑板上边写:托盘天平、药匙、砝码、两张大小相同的纸。教师问:“还要用什么吗?”学生答:“没有了!”教师引导:“我们用的托盘天平上有一个游码,它所能称的质量范围是5克以内,我们现在要称的氢氧化钠质量为3.6克,还需要用砝码?”学生回答:“不需要!”教师继续问:“那两张大小相同的纸又有什么用?”学生回答:“左盘的纸是用来隔开称量物,防止托盘被污染,右盘上的纸是用来抵消左盘上那一张纸的质量。”教师表扬:“答得很好!”话音刚落,就有一位同学站起来说:“老师,我觉得氢氧化钠好象不能放在纸上称吧?”教师看了一下这位同学,又看一看其他同学,说:“我觉得他讲的好象有一点道理,不知道其他同学有什么想法?”学生开始了他们的讨论,最后得出了结论:在初三的书上就有学到,氢氧化钠在空气中易吸水而潮解,如果放在纸上称,表面的氢氧化钠因潮解而形成的溶液会渗入纸中,造成称出来的氢氧化钠就没有3.6克。教师表扬:“完全正确!那就得好好想一下:氢氧化钠固体应该怎么称了?”学生答:“放在烧杯里称!”教师问刚才回答的同学:“你说说看,要想称出3.6克的氢氧化钠固体,应该怎样操作?”学生答:“要先称一下空烧杯的质量,再称在烧杯中加入氢氧化钠以后的质量。”教师问:“我们实验室中最小的烧杯容量为50mL,猜猜看,它的质量有多少?”并演示称烧杯的质量的过程,得出一个小烧杯的质量为32.6克。教师继续说:“同学们刚才说这个称量过程不需要用砝码,现在想一想,行么?”学生答:“不行!需要用砝码。”教师问:“这个过程需要用两张大小相同的纸吗?”学生答:“不需要!”教师总结:“看来称氢氧化钠固体的质量也不是我们想象中那么简单的操作,在动手以前,要先学会动脑,俗话说:‘三思而后行’,这不无道理!好,这算也算完了,称也称好了,下一步呢?”学生答:“往烧杯中加水溶解氢氧化钠!”教师问:“溶解后就可以转移到容量瓶里去了吧?”学生答:“可以,而且要象配氯化钠溶液那样要把烧杯和玻璃棒洗涤二到三次,并把洗涤也转移到容量瓶中。”教师加重语气问:“可以?请同学们认真观察容量瓶,想一想,由小组讨论后得出结论。”经过了同学之间的讨论,得出结论:容量瓶上标有“20℃”字样,说明对所盛装的溶液有温度要求,氢氧化钠固体溶于水时会放出大量的热,应该要冷却到室温后才转移到容量瓶中。教师表扬:“很好!看来初中学的知识还没有全忘了,集体的力量就是大。到现在,应该要想一个问题了,我们是要配制90mL1mol/LNaOH溶液,在这个实验中要用多大的容量瓶?”学生答:“90mL!”也有的答:“100mL!”教师说:“如果有90mL的容量瓶当然是最好的,问题是常用的容量瓶只有100mL、250mL、500mL、1000mL这几种规格,我们的实验室里也只有这几种常用规格的容量瓶,就只好选择100mL的容量瓶了,我们把冷却后的氢氧化钠溶液和随后的洗涤溶液都转移到容量瓶中,加水并定容。同学们想一想,这一下定容的体积应该定在什么位置,90mL?还是100mL?”学生回答:“容量瓶的瓶颈上只有一条刻度线,用100mL的容量瓶,当然要加水定容的刻度线上,就是100mL。”教师问:“这样配成的溶液的浓度是多少?同学们可以算一下。”教师在黑板上认真板书:cB===0.9mol/L教师问:“同学们,我们好象是在作无用...