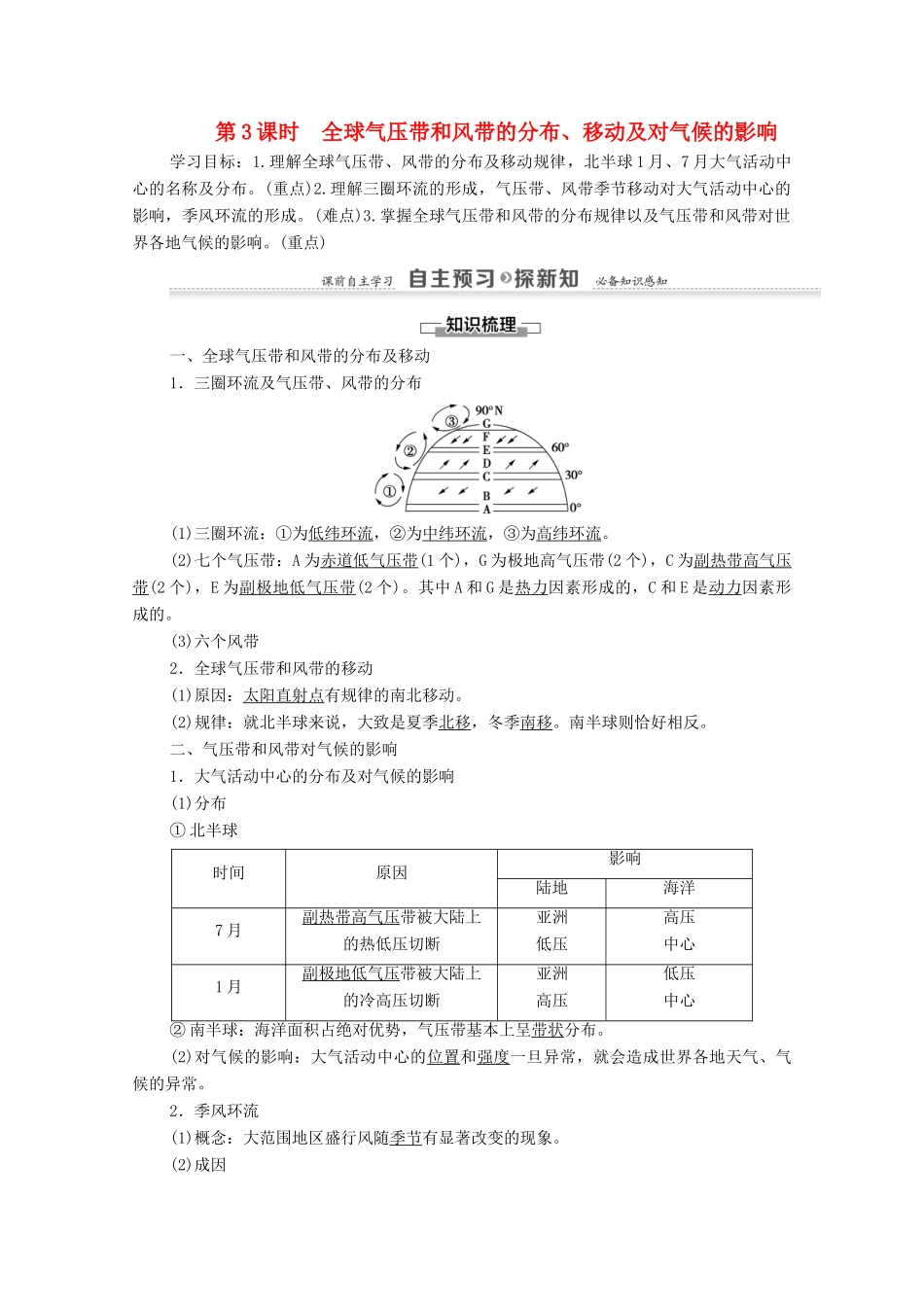

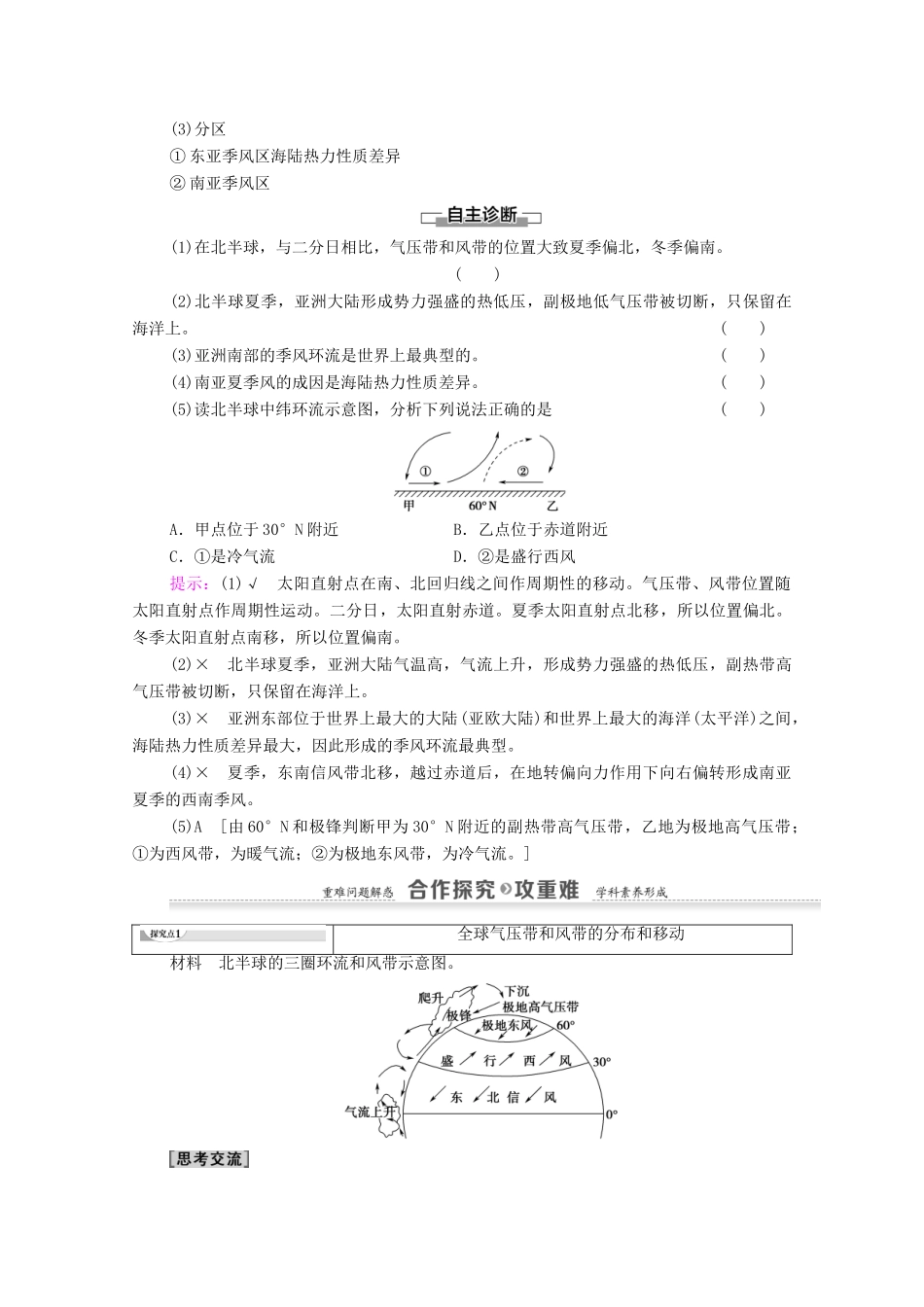

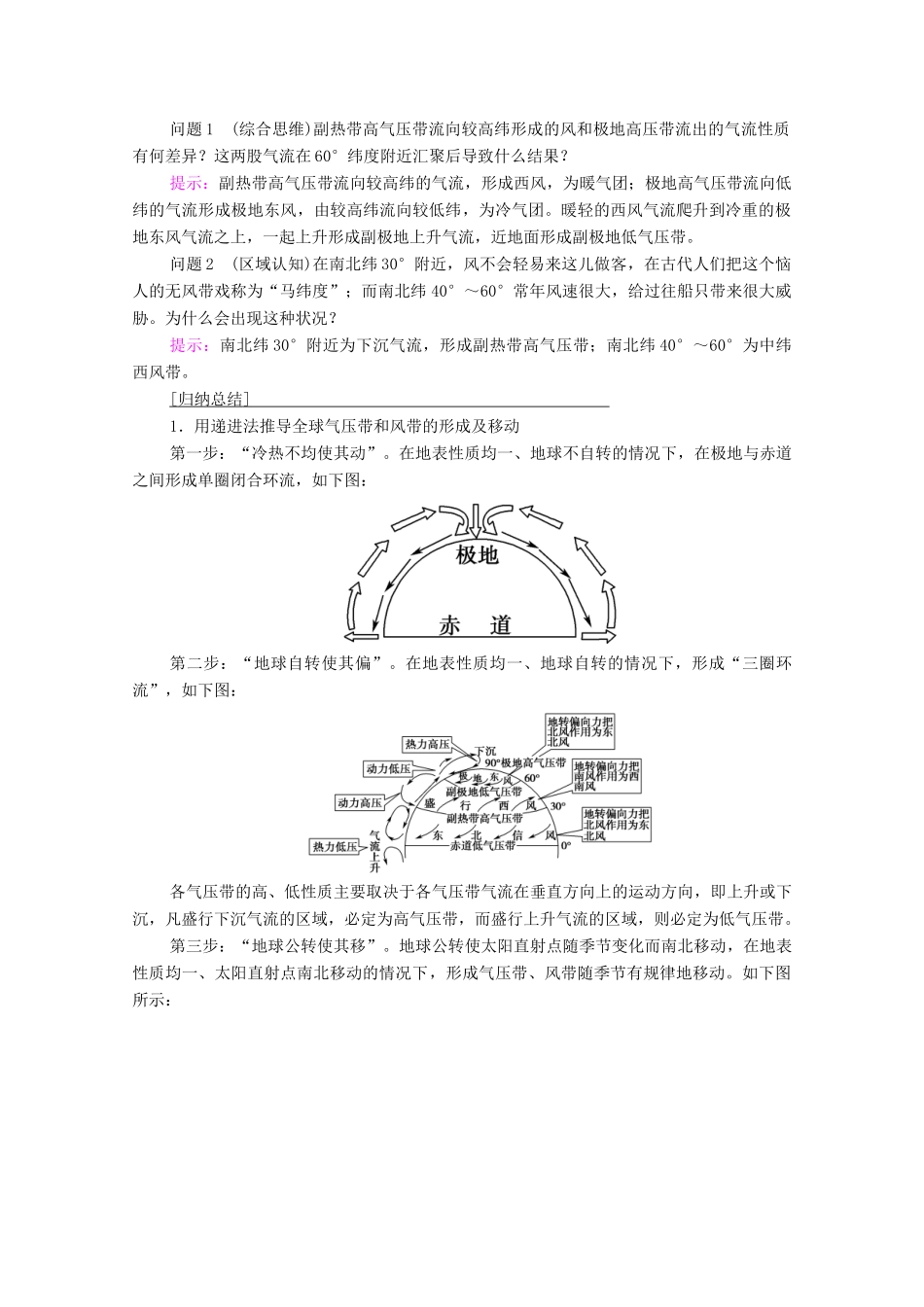

第3课时全球气压带和风带的分布、移动及对气候的影响学习目标:1.理解全球气压带、风带的分布及移动规律,北半球1月、7月大气活动中心的名称及分布。(重点)2.理解三圈环流的形成,气压带、风带季节移动对大气活动中心的影响,季风环流的形成。(难点)3.掌握全球气压带和风带的分布规律以及气压带和风带对世界各地气候的影响。(重点)一、全球气压带和风带的分布及移动1.三圈环流及气压带、风带的分布(1)三圈环流:①为低纬环流,②为中纬环流,③为高纬环流。(2)七个气压带:A为赤道低气压带(1个),G为极地高气压带(2个),C为副热带高气压带(2个),E为副极地低气压带(2个)。其中A和G是热力因素形成的,C和E是动力因素形成的。(3)六个风带2.全球气压带和风带的移动(1)原因:太阳直射点有规律的南北移动。(2)规律:就北半球来说,大致是夏季北移,冬季南移。南半球则恰好相反。二、气压带和风带对气候的影响1.大气活动中心的分布及对气候的影响(1)分布①北半球时间原因影响陆地海洋7月副热带高气压带被大陆上的热低压切断亚洲低压高压中心1月副极地低气压带被大陆上的冷高压切断亚洲高压低压中心②南半球:海洋面积占绝对优势,气压带基本上呈带状分布。(2)对气候的影响:大气活动中心的位置和强度一旦异常,就会造成世界各地天气、气候的异常。2.季风环流(1)概念:大范围地区盛行风随季节有显著改变的现象。(2)成因(3)分区①东亚季风区海陆热力性质差异②南亚季风区(1)在北半球,与二分日相比,气压带和风带的位置大致夏季偏北,冬季偏南。()(2)北半球夏季,亚洲大陆形成势力强盛的热低压,副极地低气压带被切断,只保留在海洋上。()(3)亚洲南部的季风环流是世界上最典型的。()(4)南亚夏季风的成因是海陆热力性质差异。()(5)读北半球中纬环流示意图,分析下列说法正确的是()A.甲点位于30°N附近B.乙点位于赤道附近C.①是冷气流D.②是盛行西风提示:(1)√太阳直射点在南、北回归线之间作周期性的移动。气压带、风带位置随太阳直射点作周期性运动。二分日,太阳直射赤道。夏季太阳直射点北移,所以位置偏北。冬季太阳直射点南移,所以位置偏南。(2)×北半球夏季,亚洲大陆气温高,气流上升,形成势力强盛的热低压,副热带高气压带被切断,只保留在海洋上。(3)×亚洲东部位于世界上最大的大陆(亚欧大陆)和世界上最大的海洋(太平洋)之间,海陆热力性质差异最大,因此形成的季风环流最典型。(4)×夏季,东南信风带北移,越过赤道后,在地转偏向力作用下向右偏转形成南亚夏季的西南季风。(5)A[由60°N和极锋判断甲为30°N附近的副热带高气压带,乙地为极地高气压带;①为西风带,为暖气流;②为极地东风带,为冷气流。]全球气压带和风带的分布和移动材料北半球的三圈环流和风带示意图。问题1(综合思维)副热带高气压带流向较高纬形成的风和极地高压带流出的气流性质有何差异?这两股气流在60°纬度附近汇聚后导致什么结果?提示:副热带高气压带流向较高纬的气流,形成西风,为暖气团;极地高气压带流向低纬的气流形成极地东风,由较高纬流向较低纬,为冷气团。暖轻的西风气流爬升到冷重的极地东风气流之上,一起上升形成副极地上升气流,近地面形成副极地低气压带。问题2(区域认知)在南北纬30°附近,风不会轻易来这儿做客,在古代人们把这个恼人的无风带戏称为“马纬度”;而南北纬40°~60°常年风速很大,给过往船只带来很大威胁。为什么会出现这种状况?提示:南北纬30°附近为下沉气流,形成副热带高气压带;南北纬40°~60°为中纬西风带。[归纳总结]1.用递进法推导全球气压带和风带的形成及移动第一步:“冷热不均使其动”。在地表性质均一、地球不自转的情况下,在极地与赤道之间形成单圈闭合环流,如下图:第二步:“地球自转使其偏”。在地表性质均一、地球自转的情况下,形成“三圈环流”,如下图:各气压带的高、低性质主要取决于各气压带气流在垂直方向上的运动方向,即上升或下沉,凡盛行下沉气流的区域,必定为高气压带,而盛行上升气流的区域,则必定为低气压带。第三步:“地球公转使其移”。地球公转使太阳直射点随季节变化而南北移动,在地表性质均一、太阳直射...