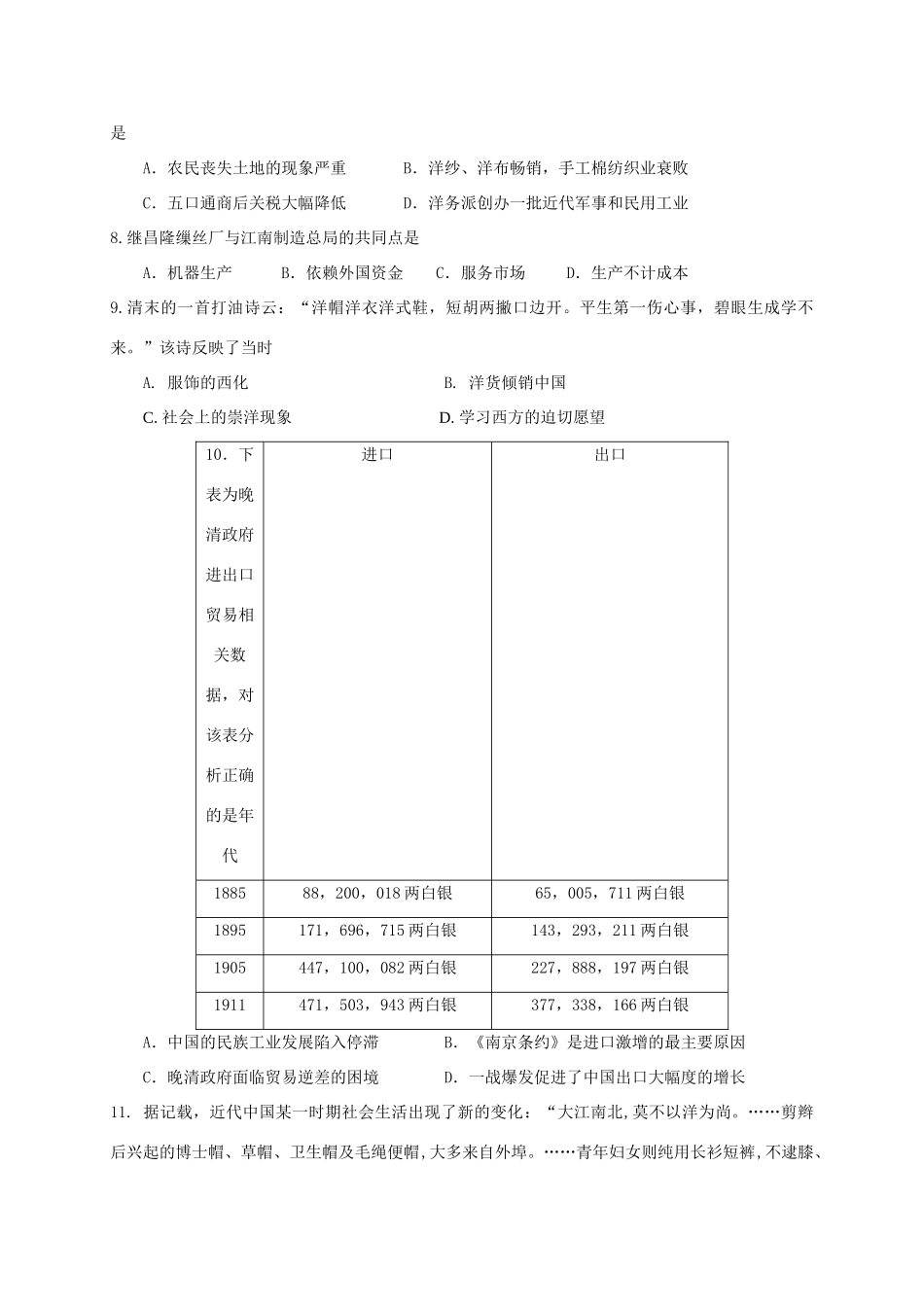

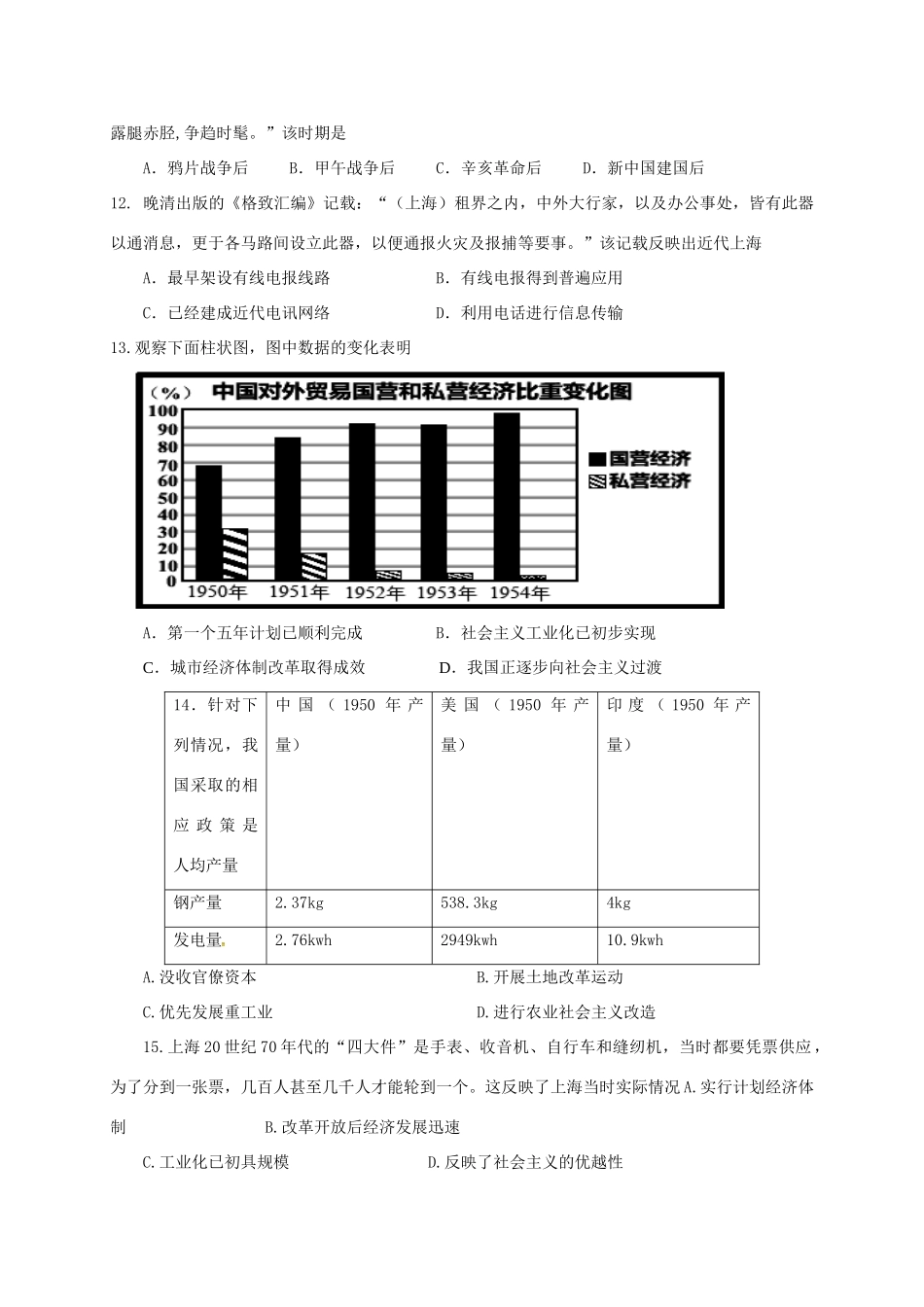

2016~2017学年第二学期期中考试高一年级历史试卷说明:1.答案填涂在答卷纸上。2.本卷总分100分,考试时间75分钟。一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。1.古史记载的“所种之地,惟以刀伐木,纵火焚烧,用竹锥地成眼,点种苞谷。”材料所述的农业耕作方式是A.千藕其耘B.个体农耕C.刀耕火种D.代田法2.《周礼·地官·小司徒》载:“乃经土地而井牧其田野,九夫为井,四井为邑,四邑为丘,四丘为甸,四甸为县,四县为都,以任地事而令贡赋,凡税敛之事。”对材料中表述的土地制度,理解错误的是A.土地一律归国家所有B.土地可以自由买卖交换C.春秋战国时逐渐瓦解D.奴隶在土地上集体劳作3.沈括《梦溪笔谈》载:“世间锻铁所谓钢铁者,用柔铁屈盘之,乃以生铁陷其间,泥封炼之,锻令相入,谓之团钢。”这项技术是A.翻车B.筒车C.灌钢法D.水排4.某电视剧以西汉的历史为背景,其间很多故事情节发生于长安“市”上,以下是电视剧中西汉“市”的场景,其中不符合历史事实的是A.“市”的四面建有围墙B.“市”门内外店铺林立C.“市”里有专职管理的官员D.“市”门在白天定时开关5.明清实行闭关锁国政策造成的最严重的后果是A.不了解世界形势B.抑制了资本的原始积累C.抵制了西方的殖民侵略D.落伍于世界潮流,未能实现社会转型6.明朝著作《五杂俎》说:“富室之称雄者,江南则推新安,江北则推山右……山右或盐、或丝、或转贩、或窖粟,其富甚于新安。”这一现象表明A.徽商的发展优于晋商B.出现了地域性的商人群体C.农村集市开始出现D.民族资本主义初步发展7.近代中国的经济结构发生巨大变化,自然经济开始解体,下列现象最能说明自然经济开始解体的是A.农民丧失土地的现象严重B.洋纱、洋布畅销,手工棉纺织业衰败C.五口通商后关税大幅降低D.洋务派创办一批近代军事和民用工业8.继昌隆缫丝厂与江南制造总局的共同点是A.机器生产B.依赖外国资金C.服务市场D.生产不计成本9.清末的一首打油诗云:“洋帽洋衣洋式鞋,短胡两撇口边开。平生第一伤心事,碧眼生成学不来。”该诗反映了当时A.服饰的西化B.洋货倾销中国C.社会上的崇洋现象D.学习西方的迫切愿望10.下表为晚清政府进出口贸易相关数据,对该表分析正确的是年代进口出口188588,200,018两白银65,005,711两白银1895171,696,715两白银143,293,211两白银1905447,100,082两白银227,888,197两白银1911471,503,943两白银377,338,166两白银A.中国的民族工业发展陷入停滞B.《南京条约》是进口激增的最主要原因C.晚清政府面临贸易逆差的困境D.一战爆发促进了中国出口大幅度的增长11.据记载,近代中国某一时期社会生活出现了新的变化:“大江南北,莫不以洋为尚。……剪辫后兴起的博士帽、草帽、卫生帽及毛绳便帽,大多来自外埠。……青年妇女则纯用长衫短裤,不逮膝、露腿赤胫,争趋时髦。”该时期是A.鸦片战争后B.甲午战争后C.辛亥革命后D.新中国建国后12.晚清出版的《格致汇编》记载:“(上海)租界之内,中外大行家,以及办公事处,皆有此器以通消息,更于各马路间设立此器,以便通报火灾及报捕等要事。”该记载反映出近代上海A.最早架设有线电报线路B.有线电报得到普遍应用C.已经建成近代电讯网络D.利用电话进行信息传输13.观察下面柱状图,图中数据的变化表明A.第一个五年计划已顺利完成B.社会主义工业化已初步实现C.城市经济体制改革取得成效D.我国正逐步向社会主义过渡14.针对下列情况,我国采取的相应政策是人均产量中国(1950年产量)美国(1950年产量)印度(1950年产量)钢产量2.37kg538.3kg4kg发电量2.76kwh2949kwh10.9kwhA.没收官僚资本B.开展土地改革运动C.优先发展重工业D.进行农业社会主义改造15.上海20世纪70年代的“四大件”是手表、收音机、自行车和缝纫机,当时都要凭票供应,为了分到一张票,几百人甚至几千人才能轮到一个。这反映了上海当时实际情况A.实行计划经济体制B.改革开放后经济发展迅速C.工业化已初具规模D.反映了社会主义的优越性16.1979年6月25日,四川宁江机床厂在《人民日报》刊登右图所示广...