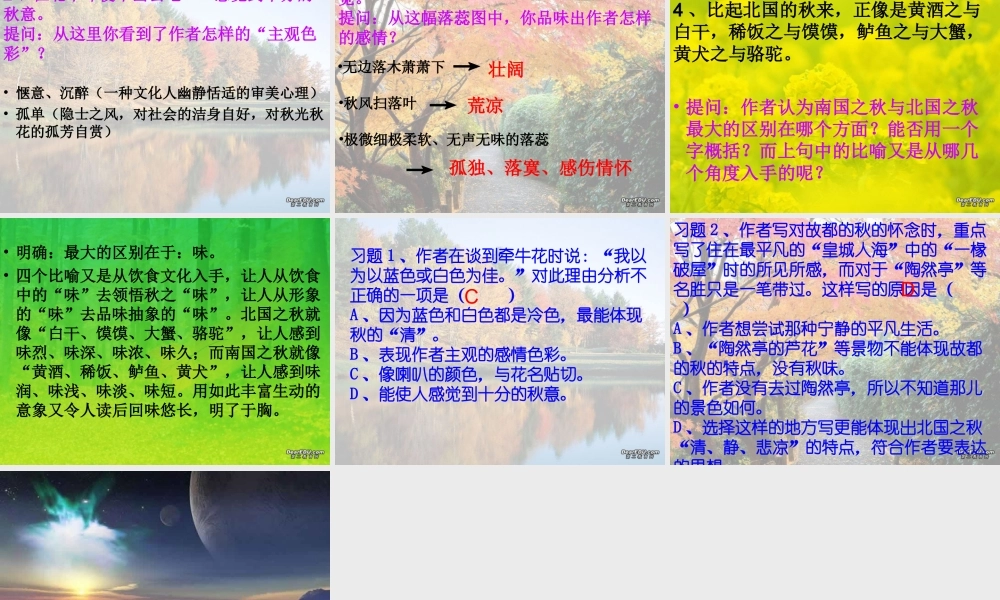

“ 欣赏性阅读”教学思路整体感知揣摩领悟语言展开联想和想象明确意象、建构意境分析评价故 都 的 秋郁达夫田家炳中学作 者 简 介• 原名郁文,现代著名小说家,散文家。 1931 年 9 月 18 日后,由于白色恐怖的威胁,郁达夫避居杭州,写了大量的寄情山水,排遣郁闷的散文。《故都的秋》便是再次饱尝了故都的秋“味”写下的优美散文。学习目标•整体感知•欣赏层次: 初步弄清文章的脉络↓ 从整体把握文章的形象特征↓ 领悟文章的主旨及感情基调提问:散文的特点是“形散而神聚”,本文围绕“秋”描写了哪些关于秋的景物?• 秋空• 秋花• 秋槐• 秋蝉• 秋雨• 秋枣提问:文章除了主要的五景外,其思路所及而且笔触点到的还有哪些内容?• 南国(苏州、上海、杭州、厦门、香港、广州)秋之清凉,秋味,秋色,秋的意境与姿态。• 廿四桥的明月、钱塘江的秋潮、普陀山的凉雾、荔枝湾的残荷• 中外文人笔下之秋提问:你认为作者主要从哪几个方面来写故都的秋?各具怎样的特点?• 秋光:碧绿的天色,漏下的日光,玉泉的夜月, 钓鱼台的柳影(高远柔和、清冷)• 秋声:西山的虫唱,秋蝉的残声(凄凉、哀惋) 驯鸽的飞声,潭柘寺的钟声(高亢、悠远、清亮)• 秋色:枣儿,牵牛花(冷漠、火热)• 秋味:秋槐落蕊,秋雨(落寞、凄凉)提问:纵观全文,用最简练的文字概括北国和南国秋的特点。文中为何多次提到南国之秋?• 北国秋——清、静、悲凉• 南国秋——慢、润、淡• 多次提南国之秋是为了烘托对比北国秋的特点,点出北国之秋味的醇厚、浓郁。提问:本文的“形” 、“神”是什么?形神的结合点是什么?• 文章的“形”是故都的自然风物,具体说是五幅秋色图。• 文章的“神”是赞美故都的自然风物,抒发向往眷念故都之秋的真情,流露出深远的忧思和孤独感。• “ 结合点”是“清、静、悲凉”。提问:你认为郁达夫在文中是颂秋还是悲秋?• 文中的秋景中融入了作家情的眷恋,对故都秋的向往;而作家的主观情感中又有秋的落寞,而且全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。“ 整体感知”的阅读规律 “ 整体感知”是审美心理的最初层次,是读者对文本内容的形式感知,是在“第一印象”的基础上,读者受到情感的冲击,激发起读者的理性和意志去把握文本,并使读者对文本逐渐产生情趣,达到“情往以赠,兴来如答”,从而最终从整体把握文本的主旨及作家的情感。“ ...