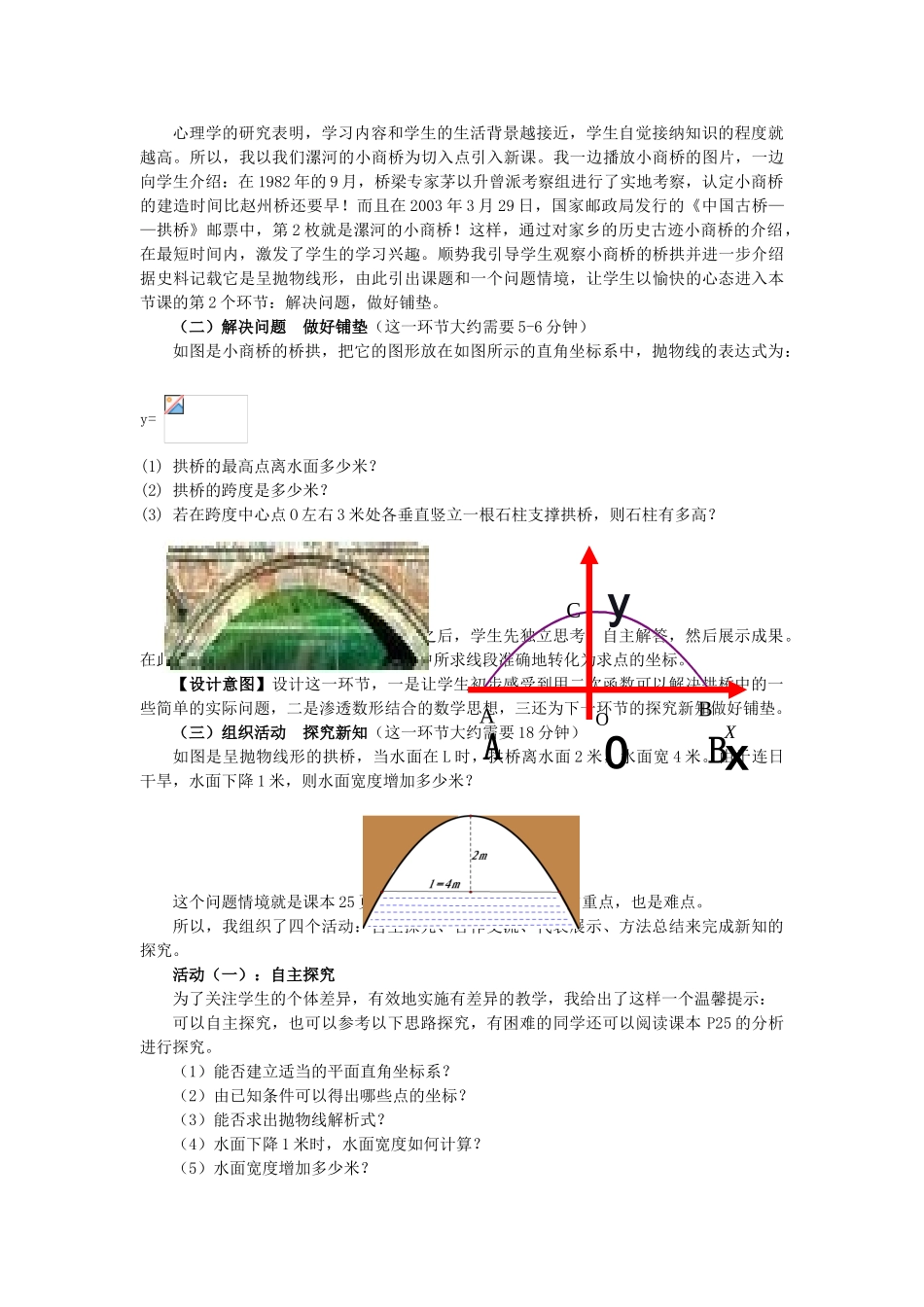

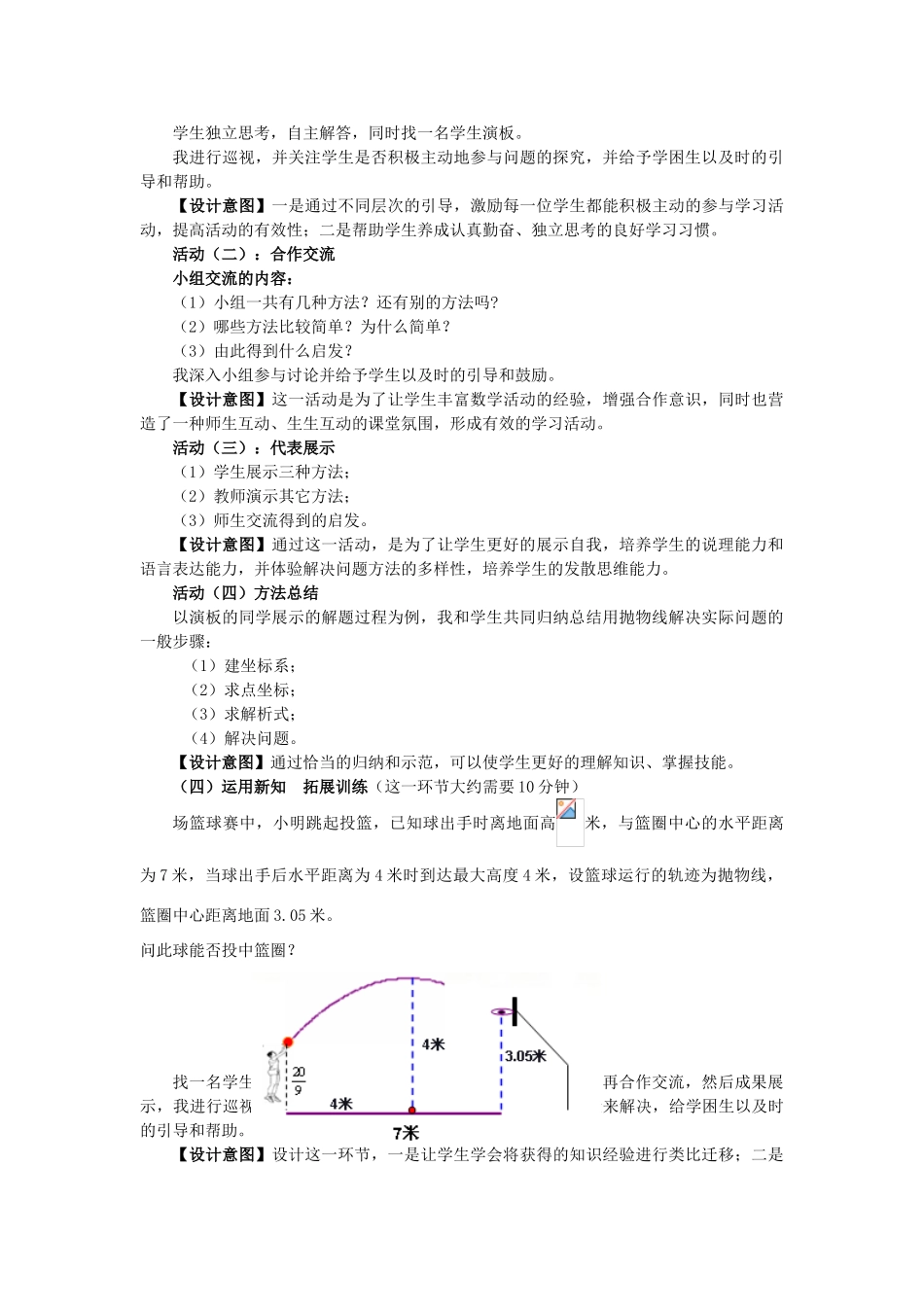

26.3实际问题与二次函数尊敬的各位评委、各位老师:大家好!今天,我说课的题目是《实际问题与二次函数》,内容选自人教版九年级数学(下册)第二十六章第三节第3课时。下面我从数学背景、教学目标、教法学法、教学过程、板书设计、教学评价六个方面来阐述本节课。一、数学背景(一)教材分析二次函数的应用是在学习了二次函数的概念、图象和性质之后,检验学生应用所学知识解决实际问题能力的一个综合考查。它既是初中学习一次函数、反比例函数及其应用后的延伸,又为高中乃至以后学习更多的函数打下坚实的理论和思想方法基础,因此,它是初中阶段数与代数的核心。(二)学情分析学生在前面两节课已经接触到运用二次函数的知识解决函数的最值问题,对二次函数已经有了初步的应用意识。而且本节课的问题均来自日常生活所见,学生会感到很有兴趣愿意去探究。但部分学生对函数的学习还是有一些畏难情绪,如何建立适当的直角坐标系对学生而言比较困难。(三)教学重点、难点重点:探究建立平面直角坐标系,待定系数法求二次函数解析式,解决实际问题的方法。难点:如何建立适当的平面直角坐标系。二、教学目标·知识技能:通过对“抛物线形拱桥”的探究,让学生掌握如何建立适当的直角坐标系,待定系数法求出二次函数的解析式,解决实际问题。·数学思考:通过对生活中实际问题的探究,体会数学建模的思想,并渗透转化及数形结合的数学思想方法。·解决问题:通过生活中实际问题的探究,体会数学知识在实际生活中的广泛应用性,进一步认识如何利用二次函数的有关知识解决实际问题。·情感态度:通过二次函数的有关知识灵活运用于实际生活,让学生亲自体会到学习数学知识的价值,从而提高学生学习数学的兴趣。三、教法学法·教法:本节课利用多媒体教学平台,从学生感兴趣的实际问题开始,将实际问题“数学化”,建立函数模型。以问题情境为主线,活动探究为载体,合作交流为形式,培养学生动脑、动手、合作、交流,为学生的终身学习奠定基础。·学法:本节课是一节探究课,九年级学生既具备独立探索新知的能力,又敢于发表自己的看法,所以在学法上倡导新课程的自主探索、合作交流。四、教学过程根据以上综合分析,本节课的教学流程为:(一)创设情境引出问题(二)解决问题做好铺垫(三)组织活动探究新知(四)运用新知拓展训练(五)归纳小结布置作业(一)创设情境引出问题(这一环节大约需要1分钟)心理学的研究表明,学习内容和学生的生活背景越接近,学生自觉接纳知识的程度就越高。所以,我以我们漯河的小商桥为切入点引入新课。我一边播放小商桥的图片,一边向学生介绍:在1982年的9月,桥梁专家茅以升曾派考察组进行了实地考察,认定小商桥的建造时间比赵州桥还要早!而且在2003年3月29日,国家邮政局发行的《中国古桥——拱桥》邮票中,第2枚就是漯河的小商桥!这样,通过对家乡的历史古迹小商桥的介绍,在最短时间内,激发了学生的学习兴趣。顺势我引导学生观察小商桥的桥拱并进一步介绍据史料记载它是呈抛物线形,由此引出课题和一个问题情境,让学生以愉快的心态进入本节课的第2个环节:解决问题,做好铺垫。(二)解决问题做好铺垫(这一环节大约需要5-6分钟)如图是小商桥的桥拱,把它的图形放在如图所示的直角坐标系中,抛物线的表达式为:y=(1)拱桥的最高点离水面多少米?(2)拱桥的跨度是多少米?(3)若在跨度中心点O左右3米处各垂直竖立一根石柱支撑拱桥,则石柱有多高?首先由我读题,学生观看动画演示之后,学生先独立思考,自主解答,然后展示成果。在此期间,我重点关注学生能否将问题中所求线段准确地转化为求点的坐标。【设计意图】设计这一环节,一是让学生初步感受到用二次函数可以解决拱桥中的一些简单的实际问题,二是渗透数形结合的数学思想,三还为下一环节的探究新知做好铺垫。(三)组织活动探究新知(这一环节大约需要18分钟)如图是呈抛物线形的拱桥,当水面在L时,拱桥离水面2米,水面宽4米。由于连日干旱,水面下降1米,则水面宽度增加多少米?这个问题情境就是课本25页中的探究3,它既是本节课的重点,也是难点。所以,我组织了四个活动:自主...