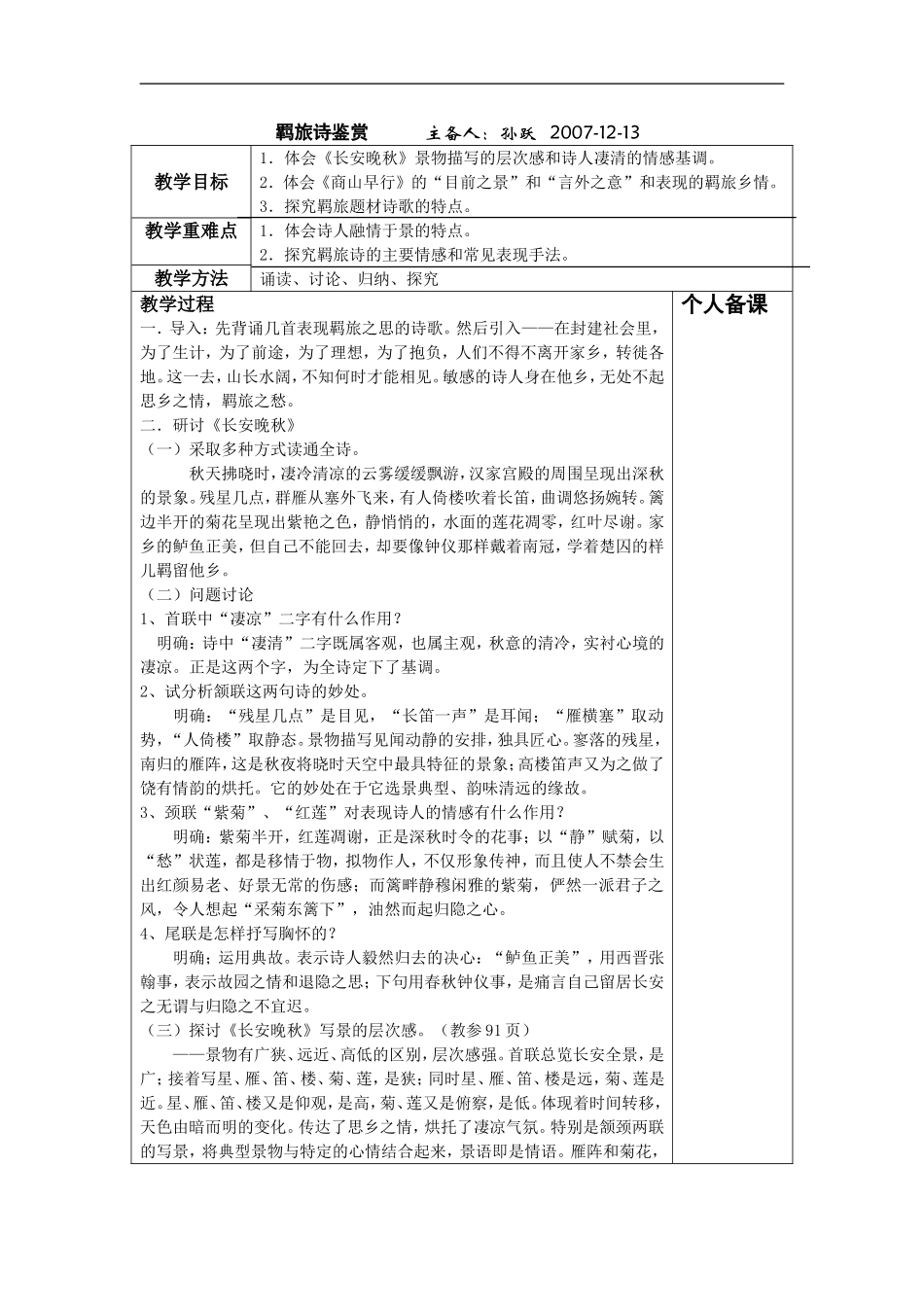

羁旅诗鉴赏主备人:孙跃2007-12-13教学目标1.体会《长安晚秋》景物描写的层次感和诗人凄清的情感基调。2.体会《商山早行》的“目前之景”和“言外之意”和表现的羁旅乡情。3.探究羁旅题材诗歌的特点。1.体会诗人融情于景的特点。2.探究羁旅诗的主要情感和常见表现手法。诵读、讨论、归纳、探究教学重难点教学方法教学过程一.导入:先背诵几首表现羁旅之思的诗歌。然后引入——在封建社会里,为了生计,为了前途,为了理想,为了抱负,人们不得不离开家乡,转徙各地。这一去,山长水阔,不知何时才能相见。敏感的诗人身在他乡,无处不起思乡之情,羁旅之愁。二.研讨《长安晚秋》(一)采取多种方式读通全诗。秋天拂晓时,凄冷清凉的云雾缓缓飘游,汉家宫殿的周围呈现出深秋的景象。残星几点,群雁从塞外飞来,有人倚楼吹着长笛,曲调悠扬婉转。篱边半开的菊花呈现出紫艳之色,静悄悄的,水面的莲花凋零,红叶尽谢。家乡的鲈鱼正美,但自己不能回去,却要像钟仪那样戴着南冠,学着楚囚的样儿羁留他乡。(二)问题讨论1、首联中“凄凉”二字有什么作用?明确:诗中“凄清”二字既属客观,也属主观,秋意的清冷,实衬心境的凄凉。正是这两个字,为全诗定下了基调。2、试分析颔联这两句诗的妙处。明确:“残星几点”是目见,“长笛一声”是耳闻;“雁横塞”取动势,“人倚楼”取静态。景物描写见闻动静的安排,独具匠心。寥落的残星,南归的雁阵,这是秋夜将晓时天空中最具特征的景象;高楼笛声又为之做了饶有情韵的烘托。它的妙处在于它选景典型、韵味清远的缘故。3、颈联“紫菊”、“红莲”对表现诗人的情感有什么作用?明确:紫菊半开,红莲凋谢,正是深秋时令的花事;以“静”赋菊,以“愁”状莲,都是移情于物,拟物作人,不仅形象传神,而且使人不禁会生出红颜易老、好景无常的伤感;而篱畔静穆闲雅的紫菊,俨然一派君子之风,令人想起“采菊东篱下”,油然而起归隐之心。4、尾联是怎样抒写胸怀的?明确;运用典故。表示诗人毅然归去的决心:“鲈鱼正美”,用西晋张翰事,表示故园之情和退隐之思;下句用春秋钟仪事,是痛言自己留居长安之无谓与归隐之不宜迟。(三)探讨《长安晚秋》写景的层次感。(教参91页)——景物有广狭、远近、高低的区别,层次感强。首联总览长安全景,是广;接着写星、雁、笛、楼、菊、莲,是狭;同时星、雁、笛、楼是远,菊、莲是近。星、雁、笛、楼又是仰观,是高,菊、莲又是俯察,是低。体现着时间转移,天色由暗而明的变化。传达了思乡之情,烘托了凄凉气氛。特别是颔颈两联的写景,将典型景物与特定的心情结合起来,景语即是情语。雁阵和菊花,个人备课本是深秋季节的寻常事物,南归之雁、东篱之菊又和思乡归隐的情绪,形影相随,诗人将这些形象入诗,意在给人以丰富的暗示;加之以拂曙凄清气氛的渲染,高楼笛韵的烘托,思归典故的运用,使得全诗意境深远而和谐,风格峻峭而清新。三.研讨《商山早行》(一)采取多种方式读通全诗。清早起来出行,马车上的铃铛响声不断,出门人想念家乡倍感悲伤。雄鸡唱茅草店外残月当空,布满寒霜的板桥上已留有人迹。槲树叶纷纷凋落,铺满山路;月光下驿站墙边的枳树花开得正鲜艳。于是,想到我昨夜梦会杜陵的故乡景色:春天来了,故乡杜陵,凫和雁布满了曲折的池塘,自得其乐;而自己,却离家日远!(二)问题讨论1.本诗“鸡声茅店月,人迹板桥霜”两句,历来脍炙人口。试作简要赏析。明确:这两句诗手法上意象叠加,选取代表十种景物的十个名词:鸡、声、茅、店、月、人、迹、板、桥、霜。内容上深化主题,把道路辛苦,羁旅愁思的“言外意”扩大到更广泛的人群,让思想更具有代表性典型性;表达感情上通过清冷的环境烘托了人物内心的悲凉。2.讨论末联的手法及作用。明确:对比,反映自己的孤单、愁苦。点出主题,行旅中思念着长安。3.探讨这首诗的“目前之景”和“言外之意”,体会其中的羁旅愁思。明确:《商山早行》“目前景”是鸡声茅店,残月当空,人迹板桥,微霜初降,槲叶山路,枳花驿墙。“言外意”是道路辛苦,羁旅愁思。四.探究羁旅诗的特点。1、了解常见思想情感。羁旅愁思:孟浩然《宿...