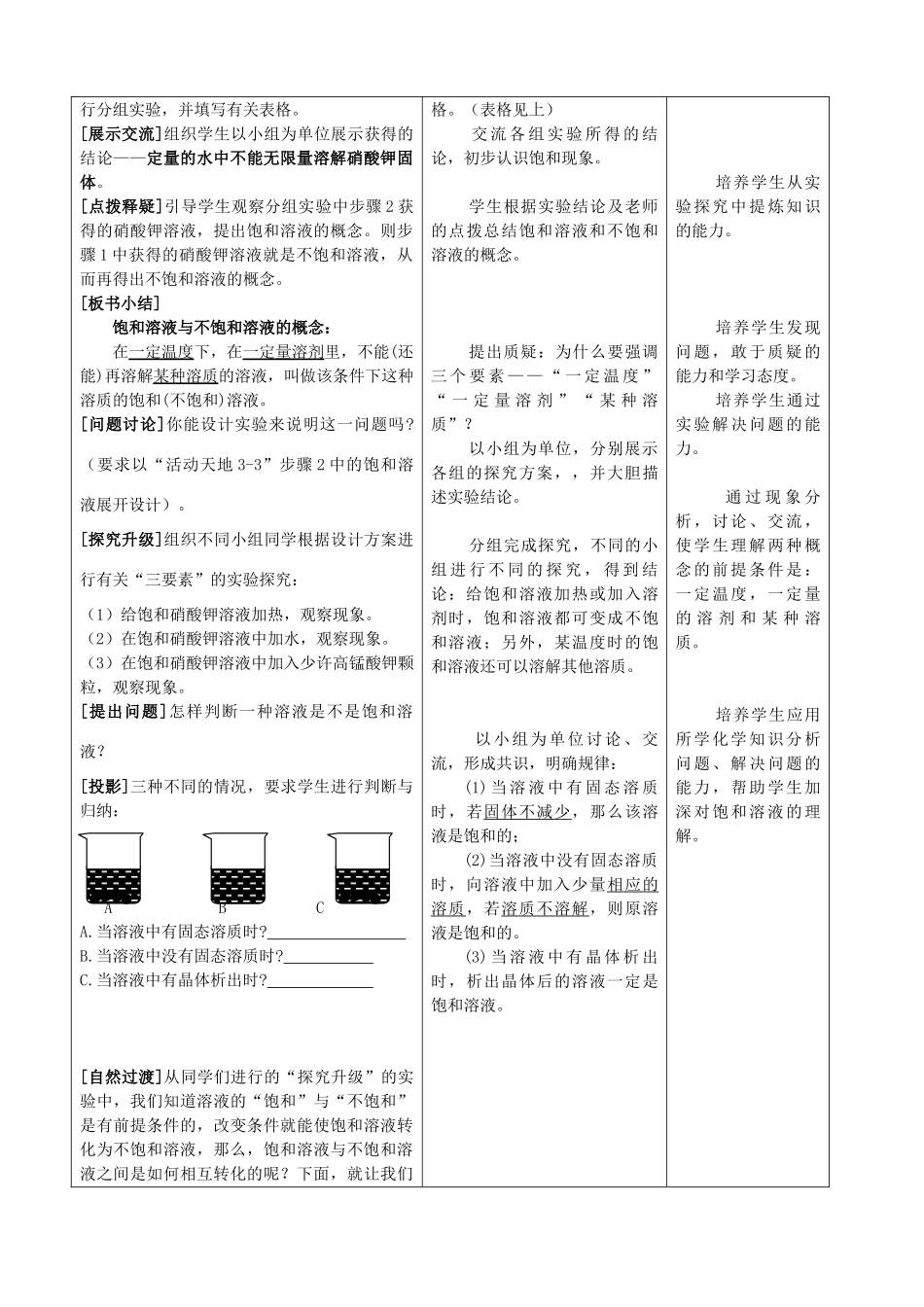

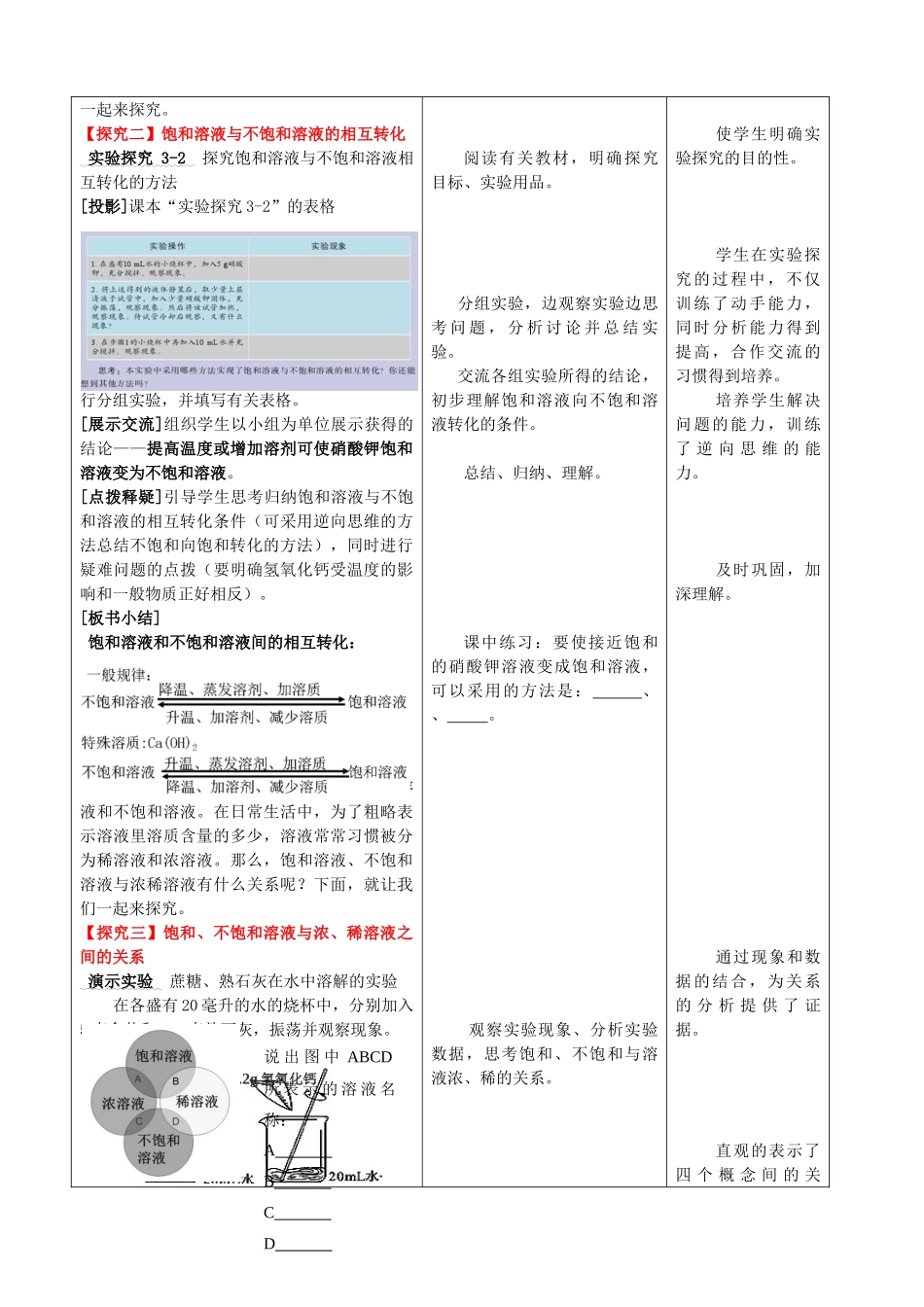

第三单元第一节溶液的形成(第二课时)学习目标:1.理解饱和溶液和不饱和溶液的涵义,能区别饱和溶液与不饱和溶液。2.学会饱和溶液和不饱和溶液相互转化的方法。3.了解饱和溶液、不饱和溶液与浓溶液、稀溶液的关系。知识点(重点、难点):1.饱和溶液和不饱和溶液的涵义。(重点)2.饱和溶液与不饱和溶液间的转化。(重点)3.饱和(不饱和)溶液与浓(稀)溶液的关系。(难点)实验准备:多媒体教学素材、烧杯、玻璃棒、试管、酒精灯、石棉网、铁架台、试管夹、药匙、硝酸钾、高锰酸钾,蒸馏水等。过程设计:学习过程:教师活动学生活动活动意图情景创设:从前有个国王,他的皇宫里有许多食盐,但是,他非常吝啬,从来不分给老百姓吃。老百姓们没有盐吃,有的百姓前去偷运,结果,绝大多数都被砍了头。可是,有一个从皇宫向外面拉水的人,天天都能偷运到盐,分给老百姓。拉水的人把盐放到哪去了呢?他是否能一次运出很多盐?导入新课:氯化钠是一种易溶于水的物质,如果向一定量的水中不断加入氯化钠,能无限量地溶解吗?(板书课题,出示学习目标)三、饱和溶液与不饱和溶液合作探究、展示交流:【探究一】饱和溶液与不饱和溶液的概念活动天地3-3观察硝酸钾能否在一定量水中无限溶解[投影]课本62页活动天地的表格[巡视指导]指导学生根据投影中的实验步骤进讨论思考、假设、回答学生明确目标。阅读有关教材,明确活动目标、实验用品。分组实验,填写有关表激发学生认知上的求知感,培养学生学习的兴趣。根据生活经验进行假设,为下一步的探究活动提出问题。实验前的认真准备是一个好习惯。情景创设导入新课检测反馈探究一两种溶液概念的建立合作探究展示交流探究三饱和溶液与浓稀关系探究二饱和与不饱和的转化行分组实验,并填写有关表格。[展示交流]组织学生以小组为单位展示获得的结论——定量的水中不能无限量溶解硝酸钾固体。[点拨释疑]引导学生观察分组实验中步骤2获得的硝酸钾溶液,提出饱和溶液的概念。则步骤1中获得的硝酸钾溶液就是不饱和溶液,从而再得出不饱和溶液的概念。[板书小结]饱和溶液与不饱和溶液的概念:在一定温度下,在一定量溶剂里,不能(还能)再溶解某种溶质的溶液,叫做该条件下这种溶质的饱和(不饱和)溶液。[问题讨论]你能设计实验来说明这一问题吗?(要求以“活动天地3-3”步骤2中的饱和溶液展开设计)。[探究升级]组织不同小组同学根据设计方案进行有关“三要素”的实验探究:(1)给饱和硝酸钾溶液加热,观察现象。(2)在饱和硝酸钾溶液中加水,观察现象。(3)在饱和硝酸钾溶液中加入少许高锰酸钾颗粒,观察现象。[提出问题]怎样判断一种溶液是不是饱和溶液?[投影]三种不同的情况,要求学生进行判断与归纳:ABCA.当溶液中有固态溶质时?B.当溶液中没有固态溶质时?C.当溶液中有晶体析出时?[自然过渡]从同学们进行的“探究升级”的实验中,我们知道溶液的“饱和”与“不饱和”是有前提条件的,改变条件就能使饱和溶液转化为不饱和溶液,那么,饱和溶液与不饱和溶液之间是如何相互转化的呢?下面,就让我们格。(表格见上)交流各组实验所得的结论,初步认识饱和现象。学生根据实验结论及老师的点拨总结饱和溶液和不饱和溶液的概念。提出质疑:为什么要强调三个要素——“一定温度”“一定量溶剂”“某种溶质”?以小组为单位,分别展示各组的探究方案,,并大胆描述实验结论。分组完成探究,不同的小组进行不同的探究,得到结论:给饱和溶液加热或加入溶剂时,饱和溶液都可变成不饱和溶液;另外,某温度时的饱和溶液还可以溶解其他溶质。以小组为单位讨论、交流,形成共识,明确规律:(1)当溶液中有固态溶质时,若固体不减少,那么该溶液是饱和的;(2)当溶液中没有固态溶质时,向溶液中加入少量相应的溶质,若溶质不溶解,则原溶液是饱和的。(3)当溶液中有晶体析出时,析出晶体后的溶液一定是饱和溶液。培养学生从实验探究中提炼知识的能力。培养学生发现问题,敢于质疑的能力和学习态度。培养学生通过实验解决问题的能力。通过现象分析,讨论、交流,使学生理解两种概念的前提条件是:一定温度,一定量的溶剂和某种溶质。培养学生应用所学化学知识...