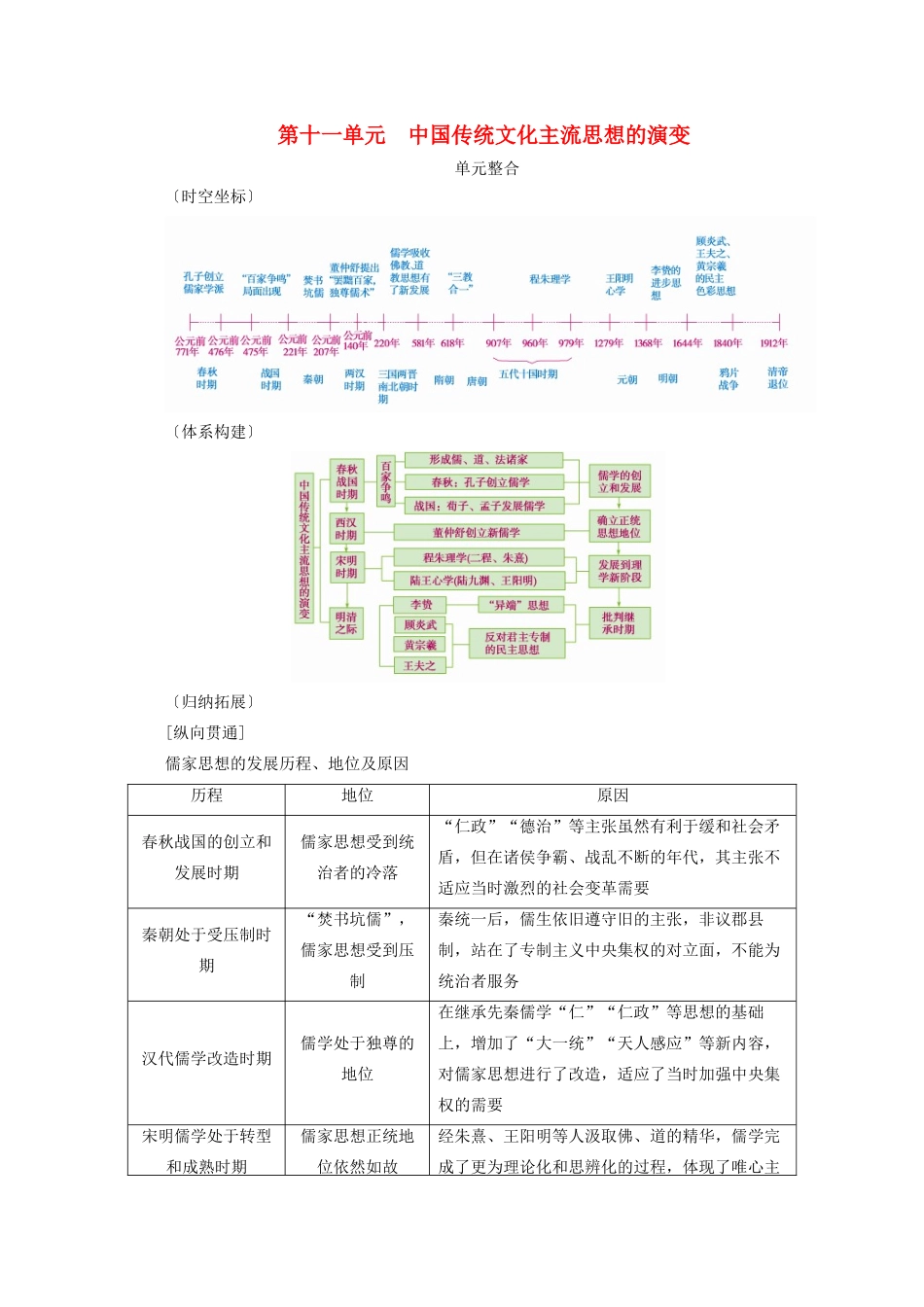

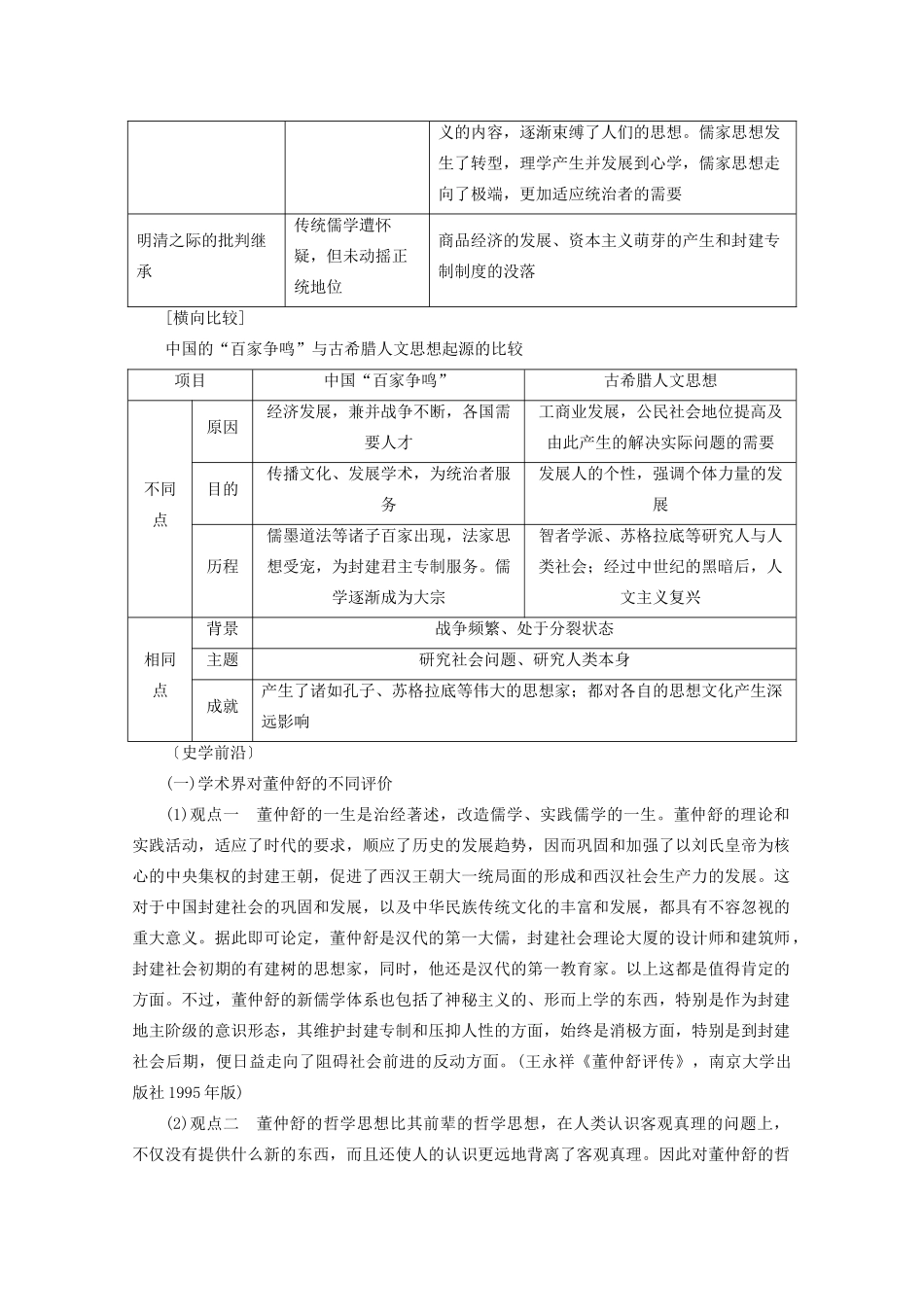

第十一单元中国传统文化主流思想的演变单元整合〔时空坐标〕〔体系构建〕〔归纳拓展〕[纵向贯通]儒家思想的发展历程、地位及原因历程地位原因春秋战国的创立和发展时期儒家思想受到统治者的冷落“仁政”“德治”等主张虽然有利于缓和社会矛盾,但在诸侯争霸、战乱不断的年代,其主张不适应当时激烈的社会变革需要秦朝处于受压制时期“焚书坑儒”,儒家思想受到压制秦统一后,儒生依旧遵守旧的主张,非议郡县制,站在了专制主义中央集权的对立面,不能为统治者服务汉代儒学改造时期儒学处于独尊的地位在继承先秦儒学“仁”“仁政”等思想的基础上,增加了“大一统”“天人感应”等新内容,对儒家思想进行了改造,适应了当时加强中央集权的需要宋明儒学处于转型和成熟时期儒家思想正统地位依然如故经朱熹、王阳明等人汲取佛、道的精华,儒学完成了更为理论化和思辨化的过程,体现了唯心主义的内容,逐渐束缚了人们的思想。儒家思想发生了转型,理学产生并发展到心学,儒家思想走向了极端,更加适应统治者的需要明清之际的批判继承传统儒学遭怀疑,但未动摇正统地位商品经济的发展、资本主义萌芽的产生和封建专制制度的没落[横向比较]中国的“百家争鸣”与古希腊人文思想起源的比较项目中国“百家争鸣”古希腊人文思想不同点原因经济发展,兼并战争不断,各国需要人才工商业发展,公民社会地位提高及由此产生的解决实际问题的需要目的传播文化、发展学术,为统治者服务发展人的个性,强调个体力量的发展历程儒墨道法等诸子百家出现,法家思想受宠,为封建君主专制服务。儒学逐渐成为大宗智者学派、苏格拉底等研究人与人类社会;经过中世纪的黑暗后,人文主义复兴相同点背景战争频繁、处于分裂状态主题研究社会问题、研究人类本身成就产生了诸如孔子、苏格拉底等伟大的思想家;都对各自的思想文化产生深远影响〔史学前沿〕(一)学术界对董仲舒的不同评价(1)观点一董仲舒的一生是治经著述,改造儒学、实践儒学的一生。董仲舒的理论和实践活动,适应了时代的要求,顺应了历史的发展趋势,因而巩固和加强了以刘氏皇帝为核心的中央集权的封建王朝,促进了西汉王朝大一统局面的形成和西汉社会生产力的发展。这对于中国封建社会的巩固和发展,以及中华民族传统文化的丰富和发展,都具有不容忽视的重大意义。据此即可论定,董仲舒是汉代的第一大儒,封建社会理论大厦的设计师和建筑师,封建社会初期的有建树的思想家,同时,他还是汉代的第一教育家。以上这都是值得肯定的方面。不过,董仲舒的新儒学体系也包括了神秘主义的、形而上学的东西,特别是作为封建地主阶级的意识形态,其维护封建专制和压抑人性的方面,始终是消极方面,特别是到封建社会后期,便日益走向了阻碍社会前进的反动方面。(王永祥《董仲舒评传》,南京大学出版社1995年版)(2)观点二董仲舒的哲学思想比其前辈的哲学思想,在人类认识客观真理的问题上,不仅没有提供什么新的东西,而且还使人的认识更远地背离了客观真理。因此对董仲舒的哲学思想,基本上应持否定态度。董仲舒思想在中国历史上长期发生重大影响,主要原因是他编造了一套“三纲五常”封建伦理规范,高度地集中地反映了整个地主阶级的根本利益,以致尽管各个封建王朝的哲学形态有所改变,但它们却都直接间接,或明或暗地为“三纲五常”的合理性,“永恒性”作论证。(于首奎《西汉哲学新探》,四川人民出版社1988年版)(二)关于宋明理学的不同评价观点一对宋明理学全盘否定说宋明理学是封建社会后期的统治思想,为强化封建社会后期的统治服务,是“思想史上的浊流”。该观点主要针对宋明理学不科学或不可取的一面:尊卑等级、重男轻女、因循守旧、重礼轻法等观念。观点二有些学者在一定程度上肯定理学宋明理学达到了思想发展史上新的水平,它探究的学术理论的广度和深度,是前所未有的;宋明理学具有和谐意识,和平发展离不开人与自然的和谐,小到家庭,大到民族、国家、人类都需要和谐的意识;宋明理学具有忧患意识,今天人们依然能从中得到启示;宋明理学崇尚道德,充分意识到道德对于社会人生的重要性,崇尚道德可以促进文明的进步。总之,宋明理学作为一种流传...