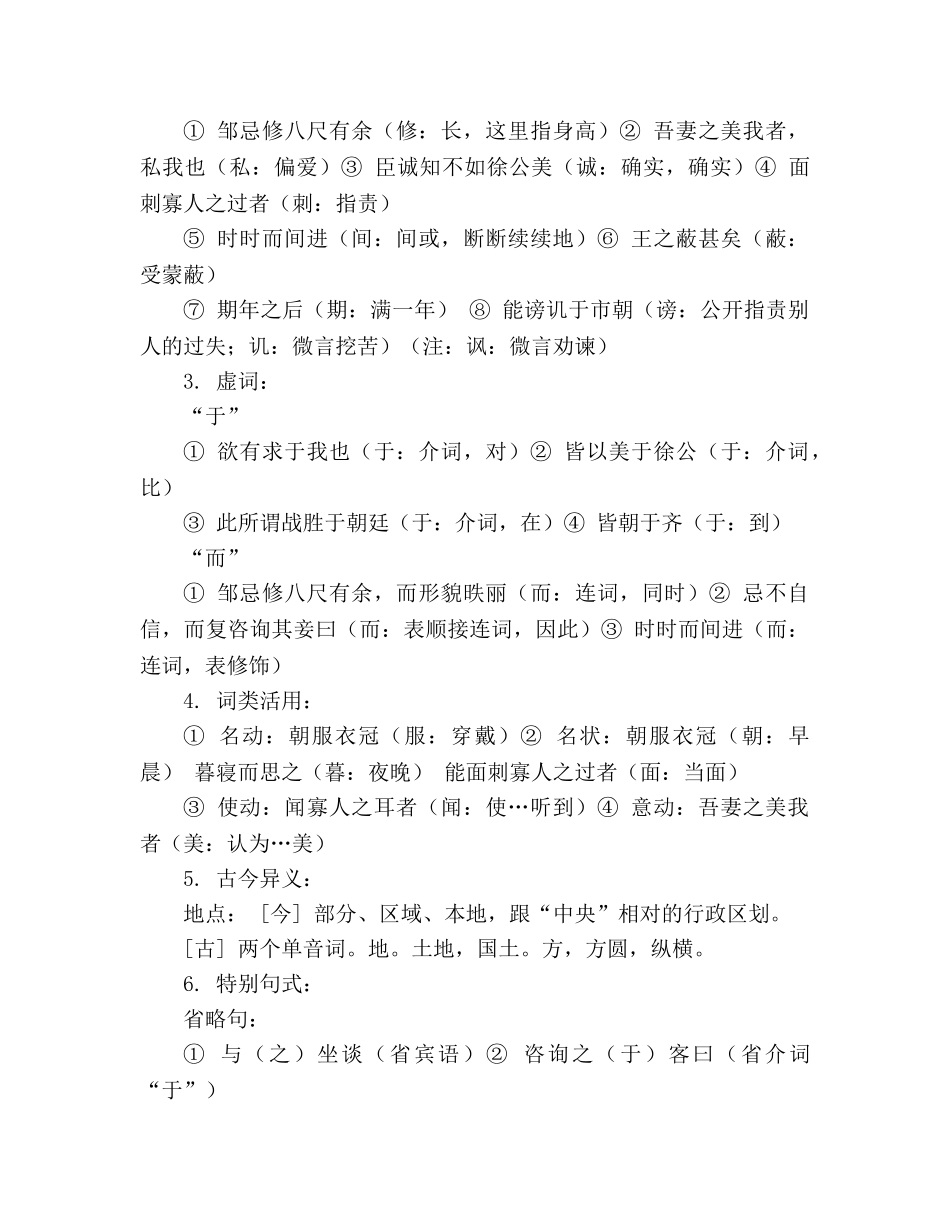

教案人教版九年级语文下册第22课《邹忌讽齐王纳谏》学案22《邹忌讽齐王纳谏》学案设计人:刘杏林老师寄语:以铜为镜,能够正衣冠;以史为镜,能够知兴替;以人为镜,能够明得失。学习目的:1.掌握文中重点文言词语的意义和用法。2.欣赏邹忌的讽谏艺术,理解讽喻说理的特点。3.认识除蔽纳谏在当时的积极作用和在今天的借鉴意义。学习过程:一、根底知识1.《战国策》《战国策》是战国末年和秦汉间的人编辑的一部重要的历史著作,也是一部重要的散文集。最初有《国策》《国事》等名称,通过汉代刘向整理编辑,始定名为《战国策》。全书共33篇。主要记载的是战国时策士们的言论和行动。《战国策》语言爽朗流畅,粗中有细,刻画人物栩栩如生,如擅长讽涑的谋臣邹忌,任性顽固的贵族老妇人赵太后,追逐功名富贵的策士苏秦。另外,还特别擅长运用一些讽喻性的小故事作比,如“画蛇添足”“狐假虎威”“南辕北辙”等。《战国策》不愧是先秦历史散文中的一枝奇葩,它对后世史学和后世文学的妨碍极为深远。2.解题参照注释⑴明确:邹忌是齐国人名。讽:是讽谏的意思,即用暗示、比喻之类方法委婉地奉劝。纳是接受、采纳。谏是臣子向国君提建议。全题合起来确实是邹忌委婉地奉劝齐王采纳臣民的意见。3、读准字音。昳丽朝服衣冠窥镜期年朝于齐间进4.实词:①邹忌修八尺有余(修:长,这里指身高)②吾妻之美我者,私我也(私:偏爱)③臣诚知不如徐公美(诚:确实,确实)④面刺寡人之过者(刺:指责)⑤时时而间进(间:间或,断断续续地)⑥王之蔽甚矣(蔽:受蒙蔽)⑦期年之后(期:满一年)⑧能谤讥于市朝(谤:公开指责别人的过失;讥:微言挖苦)(注:讽:微言劝谏)3.虚词:“于”①欲有求于我也(于:介词,对)②皆以美于徐公(于:介词,比)③此所谓战胜于朝廷(于:介词,在)④皆朝于齐(于:到)“而”①邹忌修八尺有余,而形貌昳丽(而:连词,同时)②忌不自信,而复咨询其妾曰(而:表顺接连词,因此)③时时而间进(而:连词,表修饰)4.词类活用:①名动:朝服衣冠(服:穿戴)②名状:朝服衣冠(朝:早晨)暮寝而思之(暮:夜晚)能面刺寡人之过者(面:当面)③使动:闻寡人之耳者(闻:使…听到)④意动:吾妻之美我者(美:认为…美)5.古今异义:地点:[今]部分、区域、本地,跟“中央”相对的行政区划。[古]两个单音词。地。土地,国土。方,方圆,纵横。6.特别句式:省略句:①与(之)坐谈(省宾语)②咨询之(于)客曰(省介词“于”)推断句:①城北徐公,齐国之漂亮者也。②吾妻之美我者,私我也。③此所谓战胜于朝廷。状语后置:皆朝于齐(应为“皆于齐朝”)被动句:王之蔽甚矣。宾语前置:忌不自信(应为“忌不信自”)固定格式:孰与…”和“与…孰”疑咨询句经常用来比拟人物的高低或事情的得失,成选择疑咨询句中的一种,介词“与”的宾语是用来作比拟对象,句末的描述词则是比拟的标准。二、整体感知1文章开场没有直截了当写邹忌讽劝齐王,写的是由一件家庭琐事,这件事是什么?2.反复考虑,分析邹忌“入朝见威王”是如何“讽”齐王的?3.讽谏结果如何?三、合作探究1.由于感情不同,邹忌向他的妻、妾、客提出咨询题时的口气有所不同,留意揣摩各自的语气所含的感情色彩。2.由于邹忌的妻、妾、客各自的身份与心理不同,因此答复以下咨询题时语气感情色彩有明显差异。四、拓展延伸讨论交流:邹忌的劝谏技巧对我们今天的人际交往有什么启示?提示:在现代信息社会中,口语交际的频率非常高,理解别人、推荐本人、会谈求职、合作共事都需要较高的口语表达才能。因此鉴赏邹忌的劝谏技巧,对提高我们习惯社会交际的才能有十分重要的作用。游说别人时要不骄不躁。言语恰到好处--既不刺激对方,又不失本人尊严,是邹忌给我们的启示,也是人际交往的根本原则五、课堂小结《邹忌讽齐王纳涑》对话精彩,构造精巧,邹忌的睿智,齐威王的英明等等,给我们留下了深入的印象。特别是邹忌的讽谏艺术,关于当代人际交往有着极其重要的意义。愿同学们在日常生活中,正确评价本人,积极接受别人建议,擅长向别人推销本人。六、达标测试题1.以下加点字的注音都正确的...