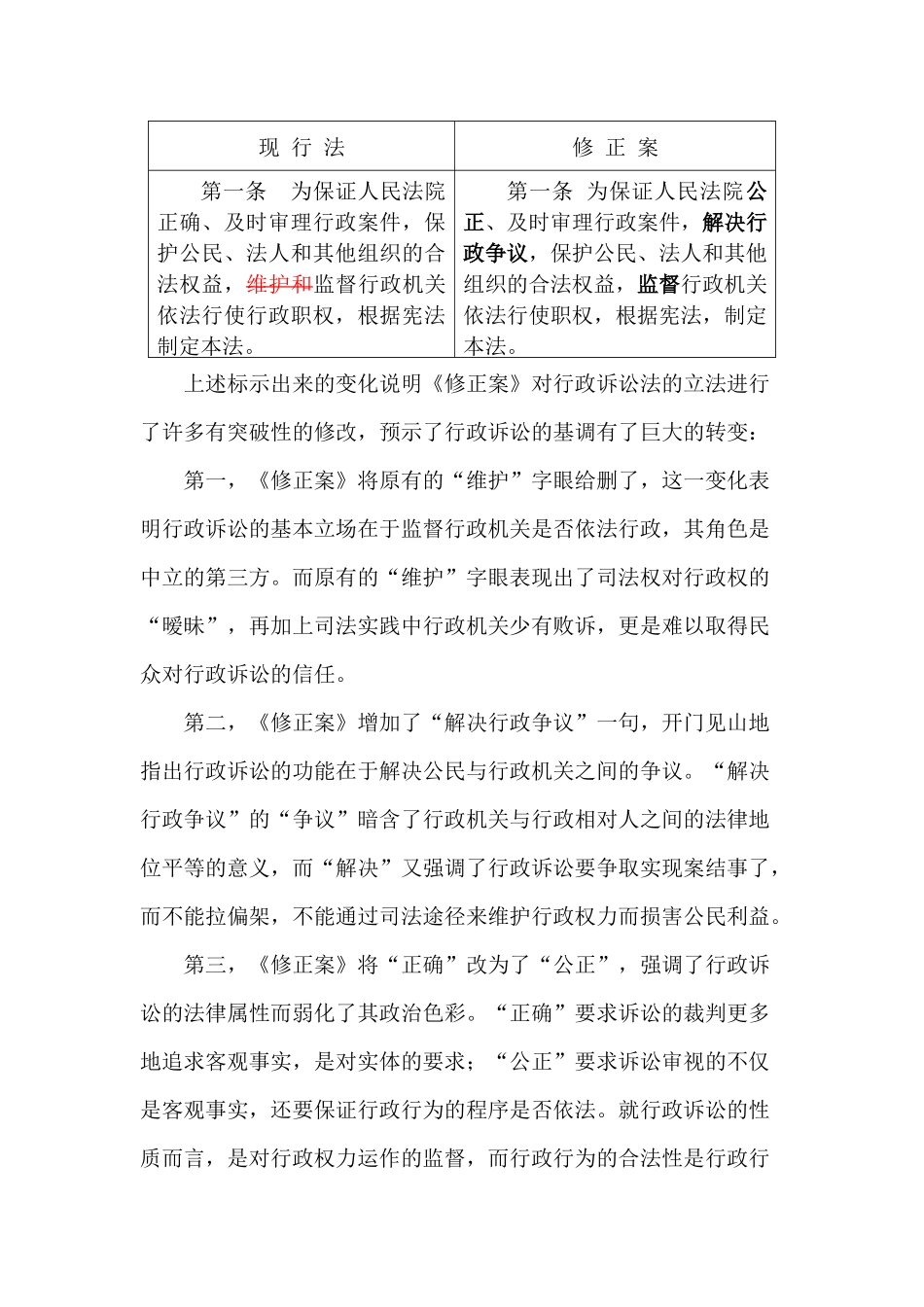

司法途径解决行政争议的回归与强调——《行政诉讼法修正案》解读系列一“几乎所有的政治问题尽早都会成为司法问题”,托克维尔这句话道明了司法作为解决社会纠纷的最后手段的重要意义。1990年我国的《行政诉讼法》颁布实施后,为我国行政争议的解决提供了司法途径,使公民利益的救济有了司法保障,也使行政权力的行使有了司法监督。25年前的立法由于过于概括而可操作性略差等技术性问题有历史原因便暂且不说,但是《行政诉讼法》成文的立法目的与实践的司法“偏见”使得行政诉讼逐渐偏离了公民权利救济与行政权力监督的轨道,反而有成为帮行政机关背书的手段,使人民逐渐失去了利用行政诉讼解决行政争议的信心,造成了“信访不信法”的现象。《行政诉讼法修正案》(以下简称为《修正案》)根据25年司法实践经验的总结,对《行政诉讼法》进行了全面的修改,其中一个重要的方面就是对行政诉讼是行政争议的司法解决途径这一基本点的回归及强调。《修正案》沿着这个方向所进行的改动体现在三个大的方面,这三大方面均表现出立法者希望能够通过司法监督与约束行政权力依法行使的意图。一、立法目的的修改与重述《修正案》开门见山地就是对第一条进行修改,修改前后对照如下:现行法修正案第一条为保证人民法院正确、及时审理行政案件,保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护和监督行政机关依法行使行政职权,根据宪法制定本法。第一条为保证人民法院公正、及时审理行政案件,解决行政争议,保护公民、法人和其他组织的合法权益,监督行政机关依法行使职权,根据宪法,制定本法。上述标示出来的变化说明《修正案》对行政诉讼法的立法进行了许多有突破性的修改,预示了行政诉讼的基调有了巨大的转变:第一,《修正案》将原有的“维护”字眼给删了,这一变化表明行政诉讼的基本立场在于监督行政机关是否依法行政,其角色是中立的第三方。而原有的“维护”字眼表现出了司法权对行政权的“暧昧”,再加上司法实践中行政机关少有败诉,更是难以取得民众对行政诉讼的信任。第二,《修正案》增加了“解决行政争议”一句,开门见山地指出行政诉讼的功能在于解决公民与行政机关之间的争议。“解决行政争议”的“争议”暗含了行政机关与行政相对人之间的法律地位平等的意义,而“解决”又强调了行政诉讼要争取实现案结事了,而不能拉偏架,不能通过司法途径来维护行政权力而损害公民利益。第三,《修正案》将“正确”改为了“公正”,强调了行政诉讼的法律属性而弱化了其政治色彩。“正确”要求诉讼的裁判更多地追求客观事实,是对实体的要求;“公正”要求诉讼审视的不仅是客观事实,还要保证行政行为的程序是否依法。就行政诉讼的性质而言,是对行政权力运作的监督,而行政行为的合法性是行政行为有效的底线,行政行为即使有充分的事实依据也无法弥补其在合法性上的缺失。因此,《修正案》用公正代替正确,意味着对行政诉讼对程序的进一步强调和重视。二、对行政诉讼受案范围的扩大与重构《修正案》最引人注目的地方之一,是其对行政诉讼受案范围的修改与重构,扩大了行政诉讼的受案范围,将原来许多不受司法权监督的行政行为纳入了行政诉讼的范围,为行政权力的规范行使再增加了一层铁笼。首先,《修正案》第六十条修正为:“将本法相关条文中的‘具体行政行为’修改为‘行政行为’”,这意味着行政诉讼法的审理对象不再局限于对特定公民的权利义务产生影响的行政行为。例如,复议机关维持具体行政行为的,由于复议行为没有对公民的权利义务产生影响,该复议行为不是行政诉讼要审理的具体行为行为,因此即使复议行为在事实认定、法律和程序适用上都存在严重错误,行政诉讼也无法进行监督,行政相对人在行政复议过程中被侵害的权利无任何途径可以救济。如今《修正案》不再将行政诉讼的受案范围限定在具体行政行为,使公民在行政程序中遭到侵犯的权利均有可能得到司法的救济,进一步强化和提高了司法解决行政争议的能力。其次,《修正案》对行政诉讼法第十二条列举的受案范围进行了大幅度的修改,一方面是使表述更加准确,另一方面也是扩大了行政诉讼的受案范围:1.将第三项规定的“认为行政机...