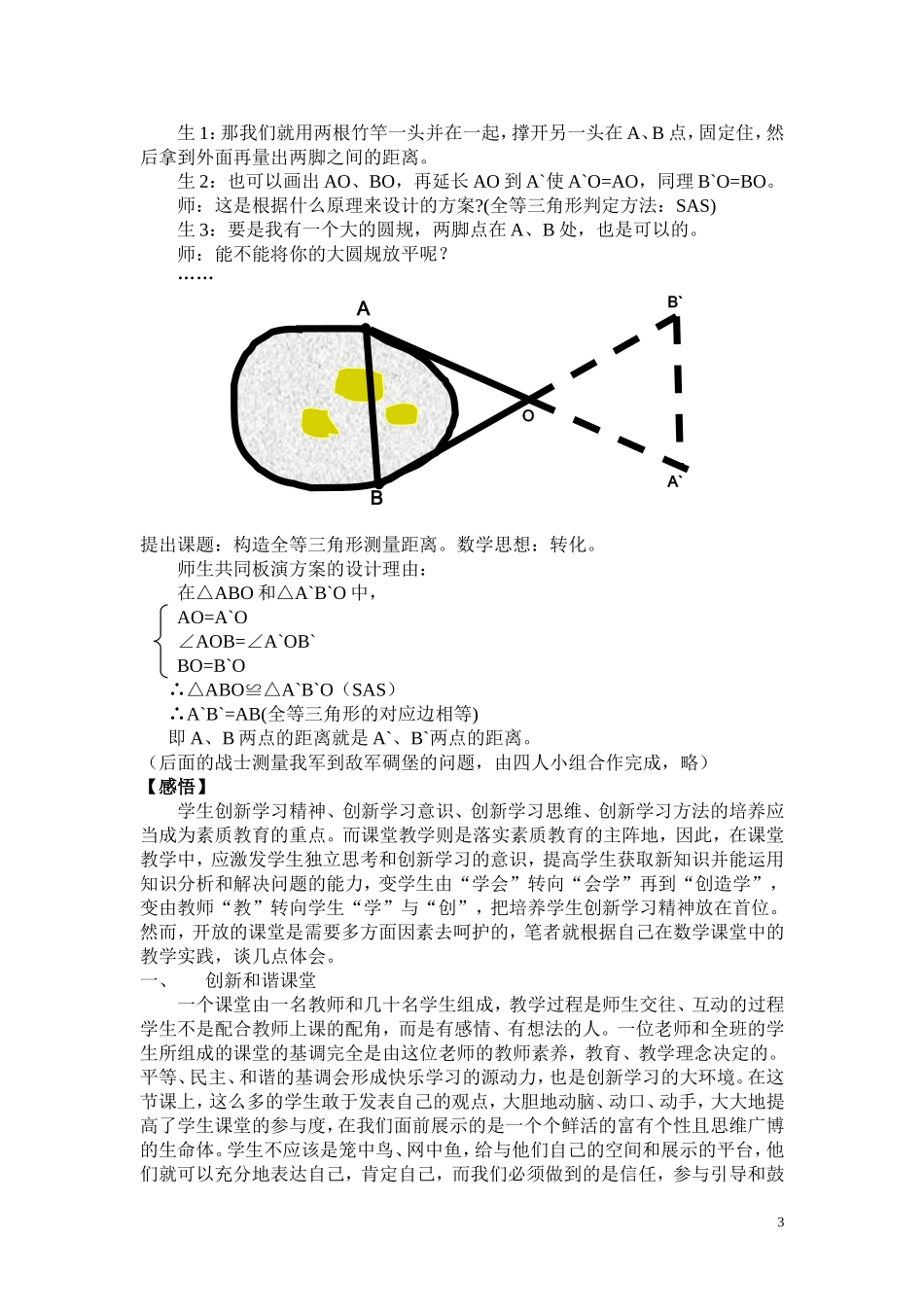

在预设与生成的融合中焕发数学课堂的生命力———————从一堂数学公开课说起潘振奇【背景】2009 年开学的第二周市直七年级教学研讨会在我校召开,本人以《构造全等三角形测量距离》为课题上了一节公开课。课后兄弟学校的老师对这节课的评价让我回忆起备这节课的点点滴滴及上课的情景感慨万千!首先,我们数学组围绕复习全等三角形的判定和性质在两方面来选择并确定开课的课题:一是设计关于三角形全等的几何题目贯穿知识点复习;二是利用三角形全等的知识解决有关的实际问题培养解决问题的能力,体现知识的实用性。开始时由于考虑到我校学生基础较为薄弱没敢涉及应用方面,但在后来的组内听课、评课时,总有一股声音:每一种数学知识只有让它的实用性发挥作用时才能最大地激发学生学习知识的兴趣,因此,最后就确定了《构造全等三角形测量距离》。其次,在教学设计时,遇到了一个至关重要的问题:是直接由教师提供构造全等三角形这一方法呢?还是让学生自己通过联系知识点探索、发现方法。记得苏霍姆林斯基曾经说过:“人的心灵深处,总有一种问题把自己当作发现者、研究者、探索者的固有需要,这种需要在学生的精神世界中尤为重要。”但既然把问题抛给了学生,学生就有可能出现许多不同的情况,教师需要有充分的预设,根据自己对学生的知识水平、思维特征等的预先了解,充分预想可能出现的每一种方法,然后还要想好引导或总结每一种方法的应对策略。只有这样才能为课堂教学中的动态生成预留空间,才不会在课堂中被学生“逼”得手足无措。【情境】师:同学们,我们刚学习了判定三角形全等的方法,现在让我们一起来归纳一下是哪几种方法?生:边边边、边角边、角边角、角角边。教师依次将各判定方法的三个条件标注在三角形纸片上(三角形纸片在课前贴在黑板上)。师:俗话说,学以致用。今天我们就尝试着用全等三角形的有关知识来解决一些实际问题。问题:在我们学校的园中园有个鱼池,池内有几块假山,若有两个同学隔着假山,他们的距离能直接测量吗?生:不能,被假山挡住了。师:为解决这个问题,我们应先画出问题中情境中必需条件的简易题,鱼池类似于椭圆、假山用不规则的图形、两个同学用两个点表示等。问题就是求点 A、点 B 之间的距离。1AB 师:若没有假山是不是能直接测量了?现在,你能不能设计一个实际可行的方案测量出 A 与 B 的距离。给学生思考约两分钟。方案一:生 1:用两根竹竿像运动会中的跳高比赛一样,立在 A、B...