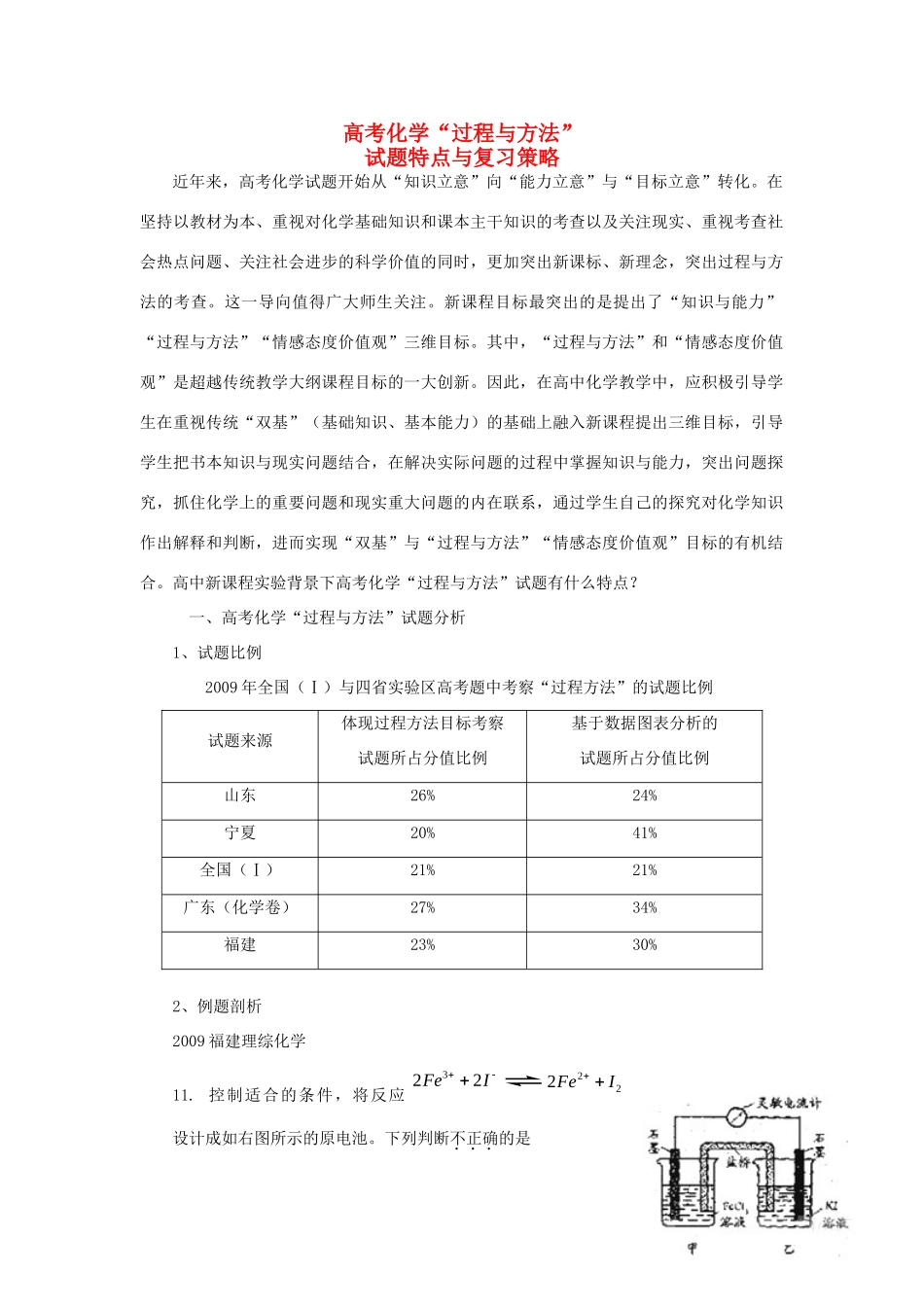

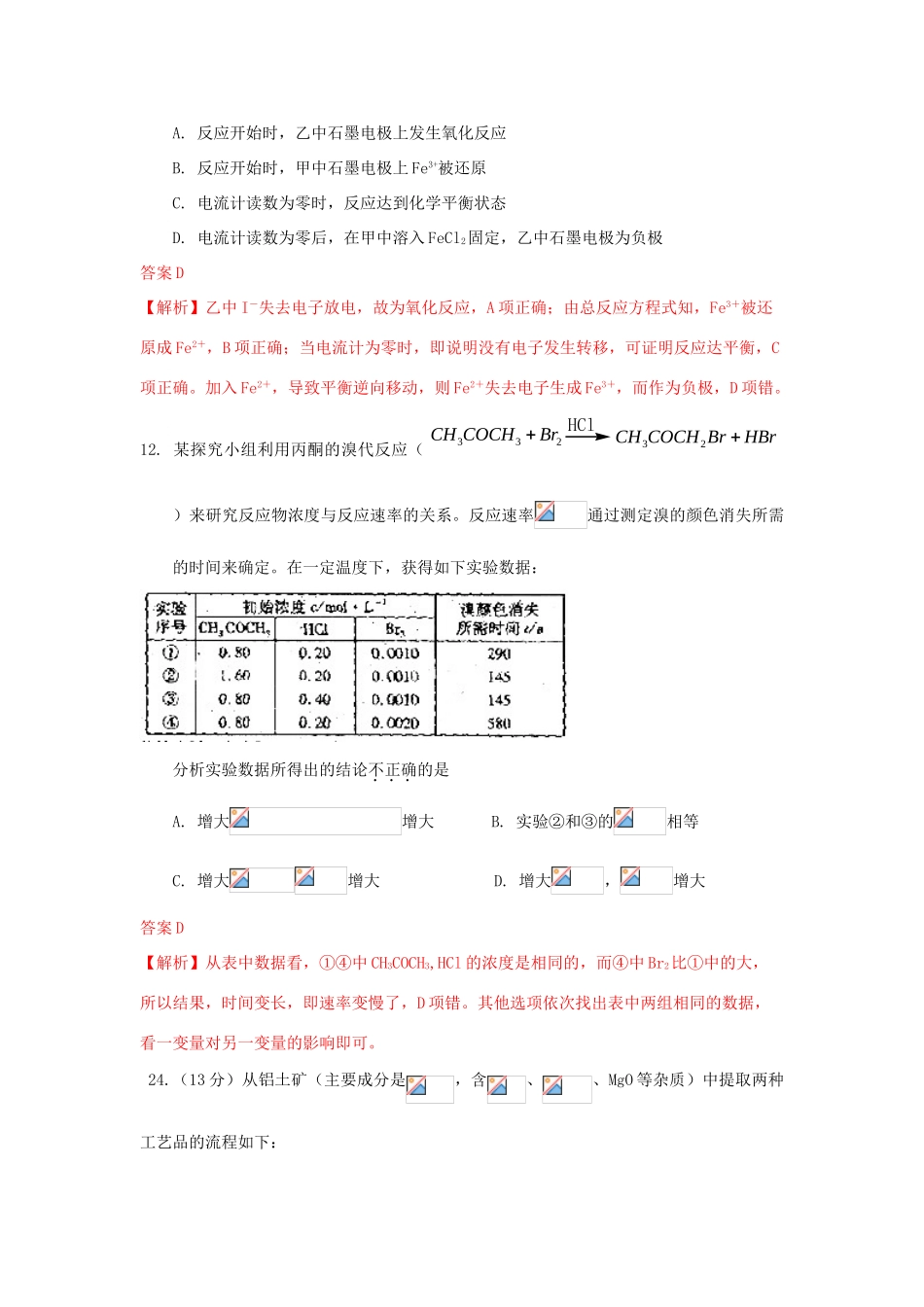

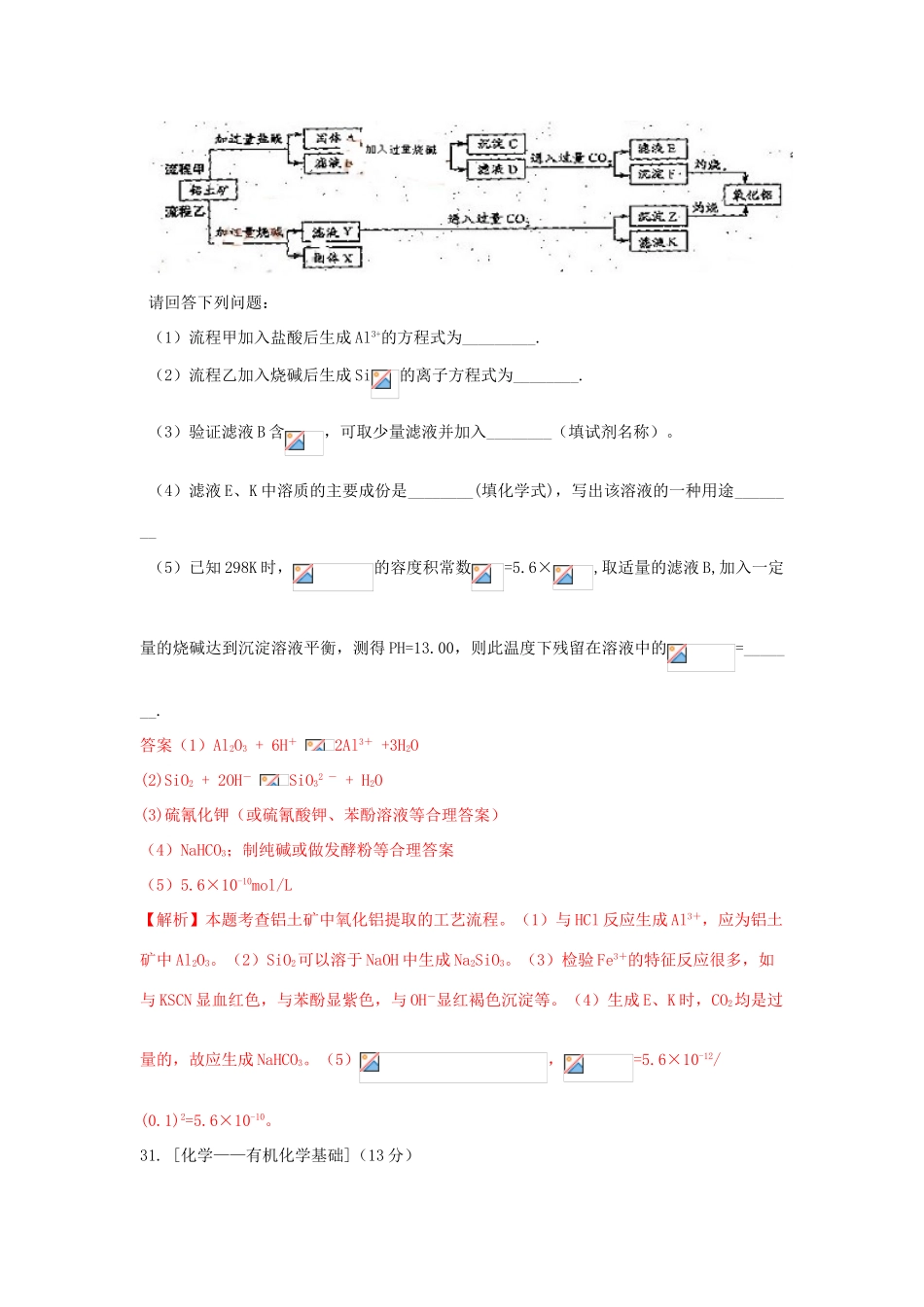

高考化学“过程与方法”试题特点与复习策略近年来,高考化学试题开始从“知识立意”向“能力立意”与“目标立意”转化。在坚持以教材为本、重视对化学基础知识和课本主干知识的考查以及关注现实、重视考查社会热点问题、关注社会进步的科学价值的同时,更加突出新课标、新理念,突出过程与方法的考查。这一导向值得广大师生关注。新课程目标最突出的是提出了“知识与能力”“过程与方法”“情感态度价值观”三维目标。其中,“过程与方法”和“情感态度价值观”是超越传统教学大纲课程目标的一大创新。因此,在高中化学教学中,应积极引导学生在重视传统“双基”(基础知识、基本能力)的基础上融入新课程提出三维目标,引导学生把书本知识与现实问题结合,在解决实际问题的过程中掌握知识与能力,突出问题探究,抓住化学上的重要问题和现实重大问题的内在联系,通过学生自己的探究对化学知识作出解释和判断,进而实现“双基”与“过程与方法”“情感态度价值观”目标的有机结合。高中新课程实验背景下高考化学“过程与方法”试题有什么特点? 一、高考化学“过程与方法”试题分析1、试题比例2009 年全国(Ⅰ)与四省实验区高考题中考察“过程方法”的试题比例试题来源体现过程方法目标考察试题所占分值比例基于数据图表分析的试题所占分值比例山东26%24%宁夏20%41%全国(Ⅰ)21%21%广东(化学卷)27%34%福建23%30%2、例题剖析2009 福建理综化学11. 控制适合的条件,将反应322FeI222FeI 设计成如右图所示的原电池。下列判断不正确的是 A. 反应开始时,乙中石墨电极上发生氧化反应 B. 反应开始时,甲中石墨电极上 Fe3+被还原 C. 电流计读数为零时,反应达到化学平衡状态 D. 电流计读数为零后,在甲中溶入 FeCl2固定,乙中石墨电极为负极答案 D【解析】乙中 I-失去电子放电,故为氧化反应,A 项正确;由总反应方程式知,Fe3+被还原成 Fe2+,B 项正确;当电流计为零时,即说明没有电子发生转移,可证明反应达平衡,C项正确。加入 Fe2+,导致平衡逆向移动,则 Fe2+失去电子生成 Fe3+,而作为负极,D 项错。12. 某探究小组利用丙酮的溴代反应(332CH COCHBrHCl32CH COCH BrHBr)来研究反应物浓度与反应速率的关系。反应速率通过测定溴的颜色消失所需的时间来确定。在一定温度下,获得如下实验数据: 分析实验数据所得出的结论不正确的是 A. 增大增大 B. 实验②和③的相等 C. 增大增大 D. 增大...