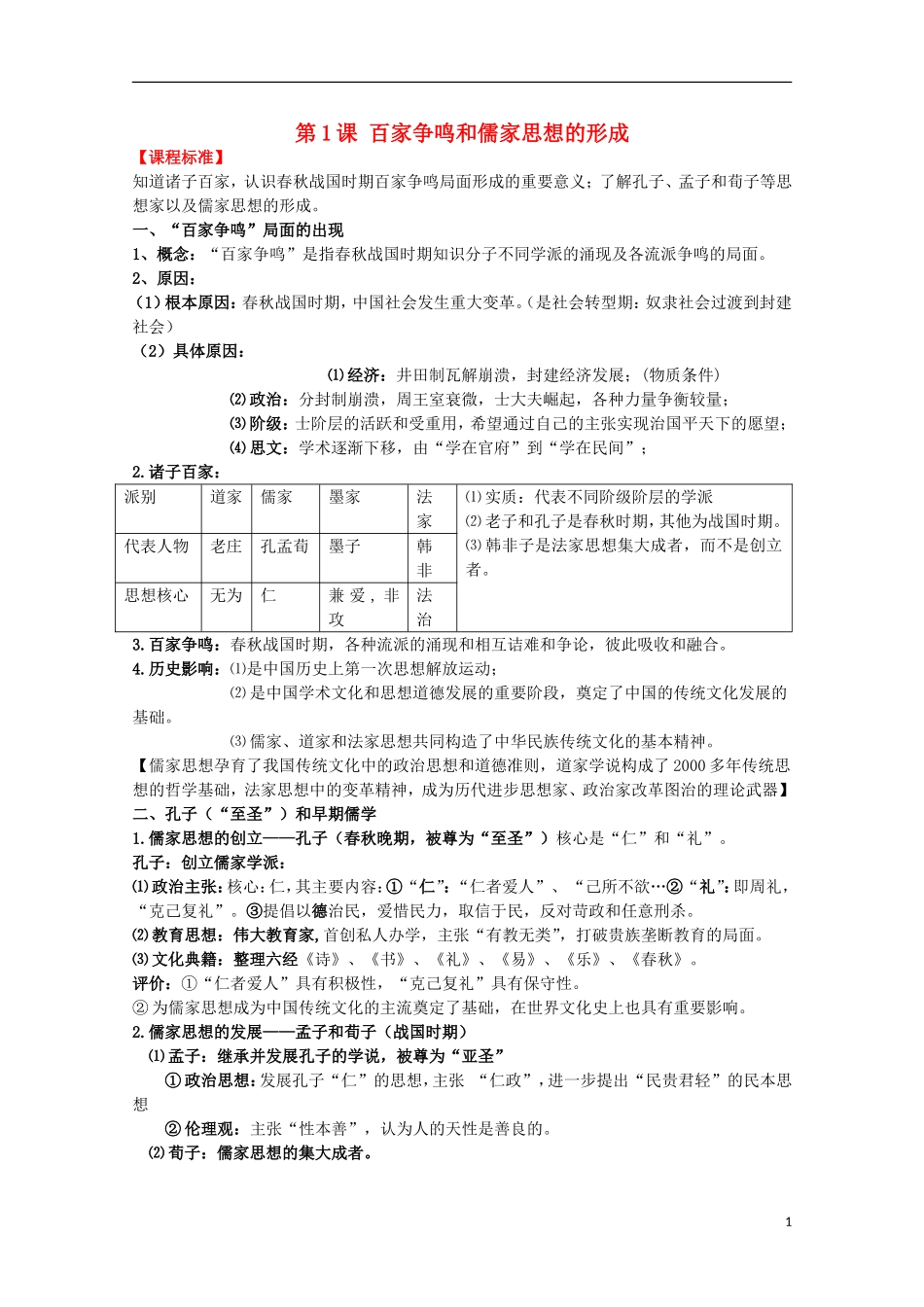

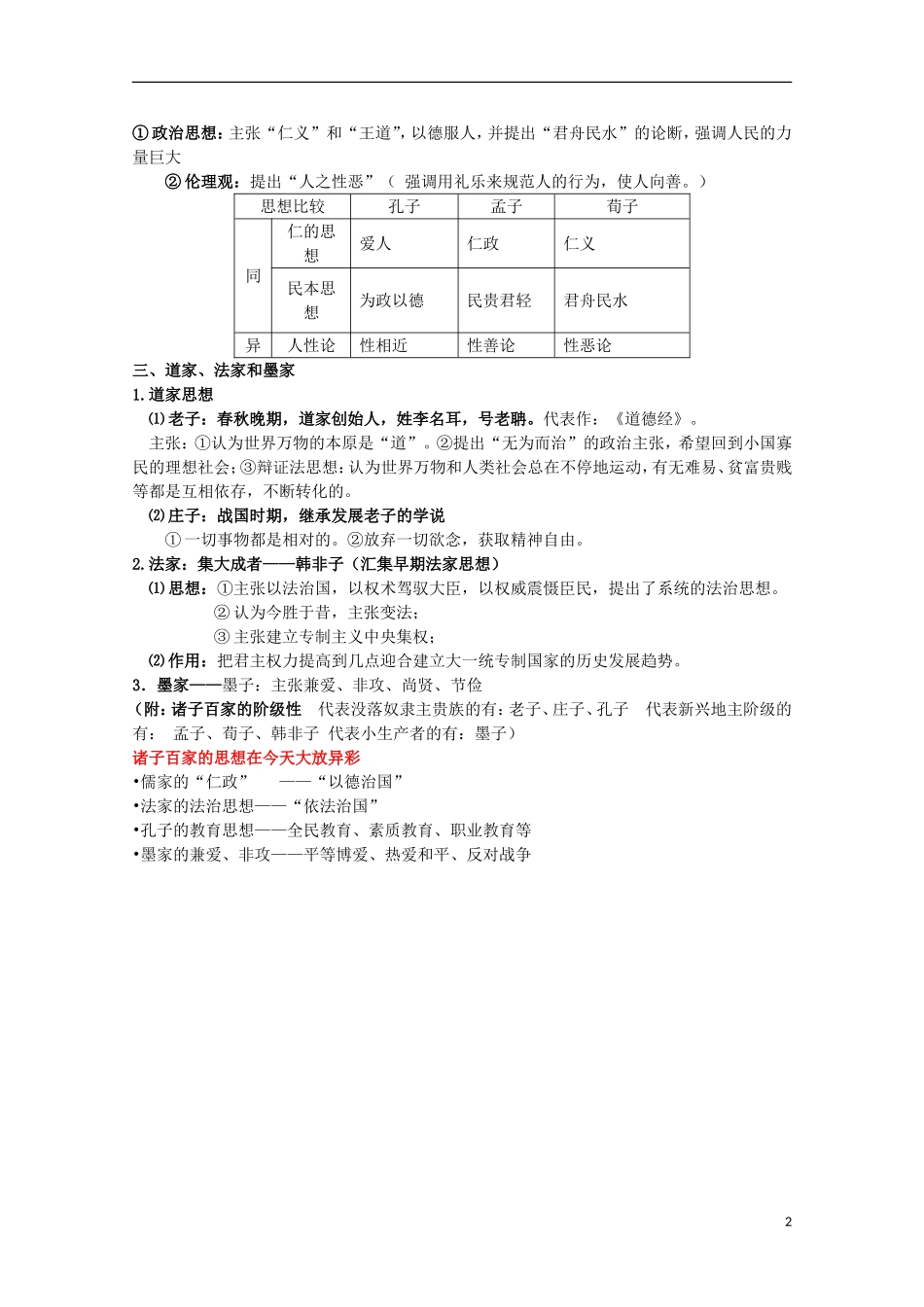

第 1 课 百家争鸣和儒家思想的形成【课程标准】知道诸子百家,认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义;了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思想的形成。一、“百家争鸣”局面的出现1、概念:“百家争鸣”是指春秋战国时期知识分子不同学派的涌现及各流派争鸣的局面。2、原因:(1)根本原因:春秋战国时期,中国社会发生重大变革。(是社会转型期:奴隶社会过渡到封建社会)(2)具体原因: ⑴ 经济:井田制瓦解崩溃,封建经济发展;(物质条件)⑵ 政治:分封制崩溃,周王室衰微,士大夫崛起,各种力量争衡较量;⑶ 阶级:士阶层的活跃和受重用,希望通过自己的主张实现治国平天下的愿望;⑷ 思文:学术逐渐下移,由“学在官府”到“学在民间”;2.诸子百家: 派别道家儒家墨家法家⑴ 实质:代表不同阶级阶层的学派⑵ 老子和孔子是春秋时期,其他为战国时期。⑶ 韩非子是法家思想集大成者,而不是创立者。代表人物老庄孔孟荀墨子韩非思想核心无为仁兼 爱 , 非攻法治3.百家争鸣:春秋战国时期,各种流派的涌现和相互诘难和争论,彼此吸收和融合。4.历史影响:⑴是中国历史上第一次思想解放运动;⑵ 是中国学术文化和思想道德发展的重要阶段,奠定了中国的传统文化发展的基础。⑶ 儒家、道家和法家思想共同构造了中华民族传统文化的基本精神。【儒家思想孕育了我国传统文化中的政治思想和道德准则,道家学说构成了 2000 多年传统思想的哲学基础,法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器】二、孔子(“至圣”)和早期儒学1.儒家思想的创立——孔子(春秋晚期,被尊为“至圣”)核心是“仁”和“礼”。孔子:创立儒家学派:⑴ 政治主张:核心:仁,其主要内容:①“仁”:“仁者爱人”、 “己所不欲…②“礼”:即周礼,“克己复礼”。③提倡以德治民,爱惜民力,取信于民,反对苛政和任意刑杀。⑵ 教育思想:伟大教育家,首创私人办学,主张“有教无类”,打破贵族垄断教育的局面。⑶ 文化典籍:整理六经《诗》、《书》、《礼》、《易》、《乐》、《春秋》。评价:①“仁者爱人”具有积极性,“克己复礼”具有保守性。② 为儒家思想成为中国传统文化的主流奠定了基础,在世界文化史上也具有重要影响。2.儒家思想的发展——孟子和荀子(战国时期)⑴ 孟子:继承并发展孔子的学说,被尊为“亚圣” ① 政治思想:发展孔子“仁”的思想,主张 “仁政”,进一步提出“民贵君轻”的民本思想...