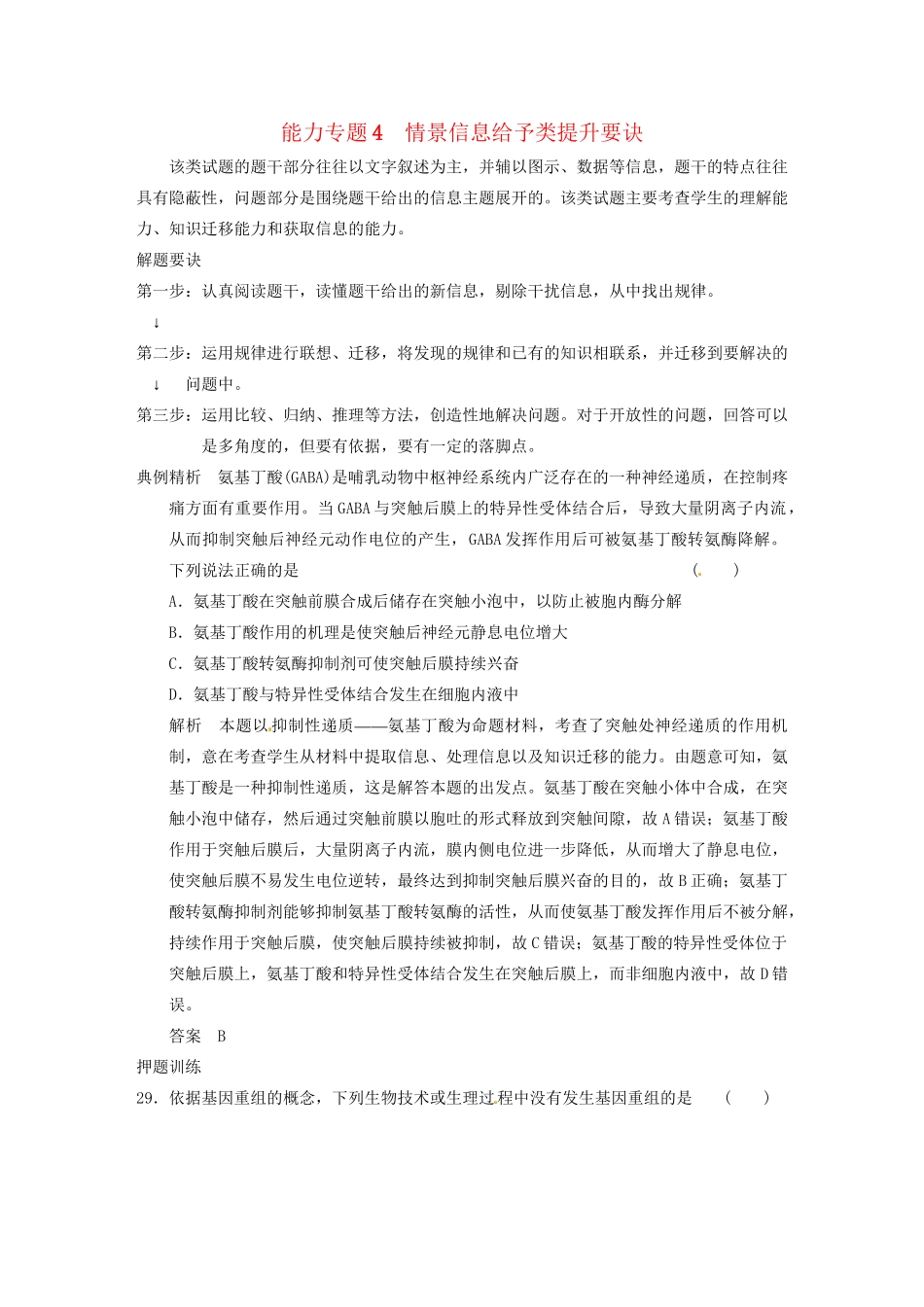

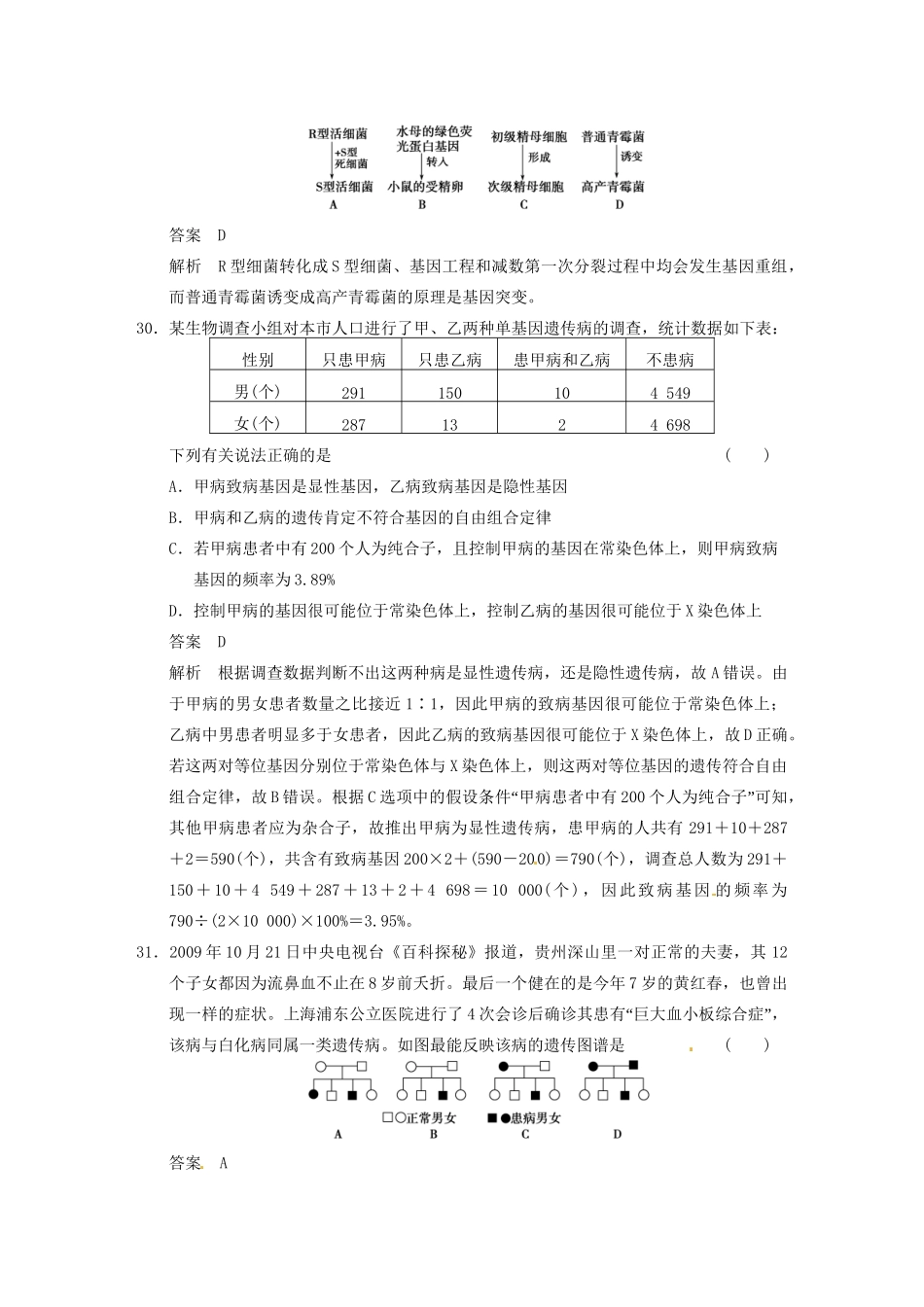

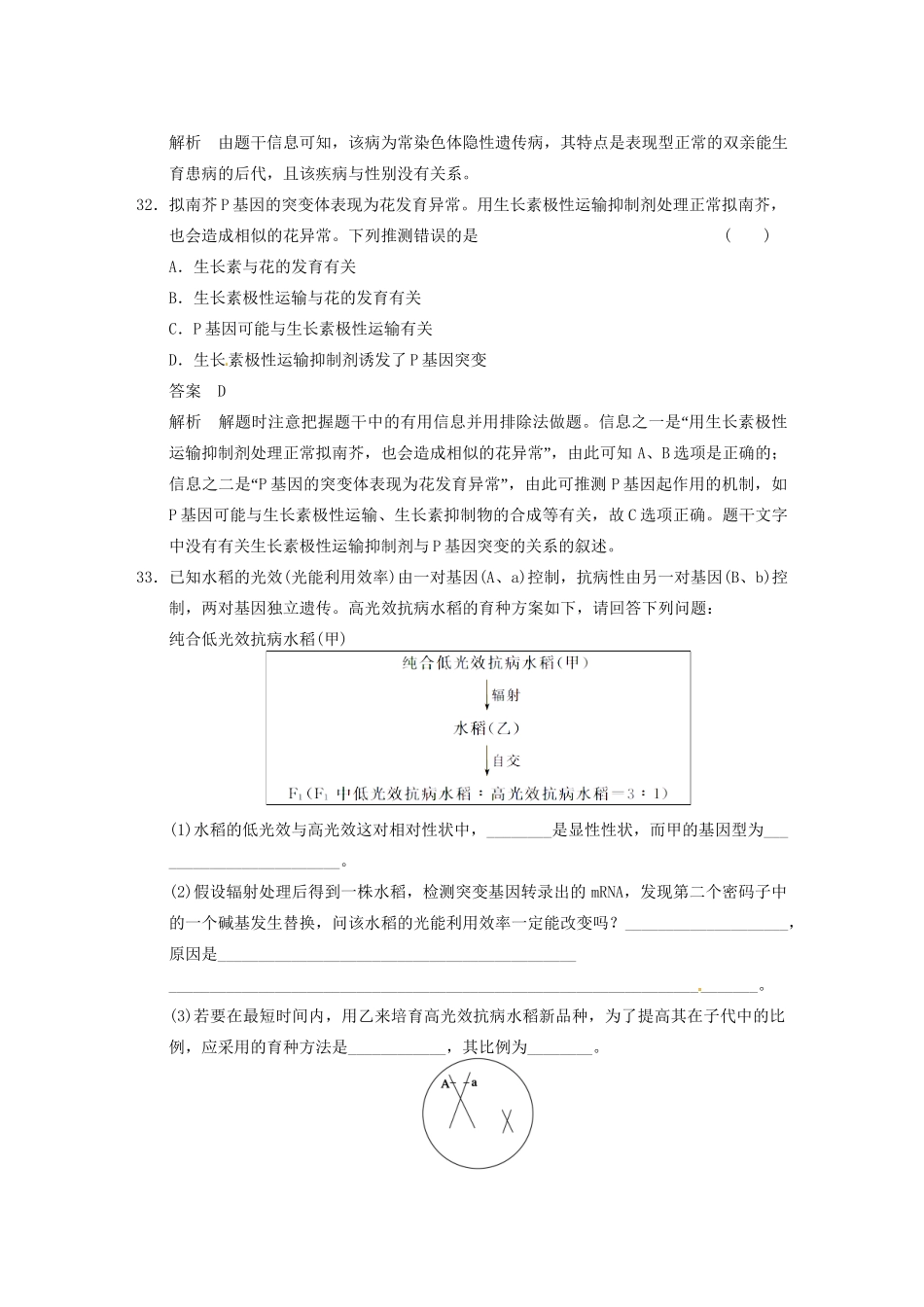

能力专题4情景信息给予类提升要诀该类试题的题干部分往往以文字叙述为主,并辅以图示、数据等信息,题干的特点往往具有隐蔽性,问题部分是围绕题干给出的信息主题展开的。该类试题主要考查学生的理解能力、知识迁移能力和获取信息的能力。解题要诀第一步:认真阅读题干,读懂题干给出的新信息,剔除干扰信息,从中找出规律。↓第二步:运用规律进行联想、迁移,将发现的规律和已有的知识相联系,并迁移到要解决的↓问题中。第三步:运用比较、归纳、推理等方法,创造性地解决问题。对于开放性的问题,回答可以是多角度的,但要有依据,要有一定的落脚点。典例精析氨基丁酸(GABA)是哺乳动物中枢神经系统内广泛存在的一种神经递质,在控制疼痛方面有重要作用。当GABA与突触后膜上的特异性受体结合后,导致大量阴离子内流,从而抑制突触后神经元动作电位的产生,GABA发挥作用后可被氨基丁酸转氨酶降解。下列说法正确的是()A.氨基丁酸在突触前膜合成后储存在突触小泡中,以防止被胞内酶分解B.氨基丁酸作用的机理是使突触后神经元静息电位增大C.氨基丁酸转氨酶抑制剂可使突触后膜持续兴奋D.氨基丁酸与特异性受体结合发生在细胞内液中解析本题以——抑制性递质氨基丁酸为命题材料,考查了突触处神经递质的作用机制,意在考查学生从材料中提取信息、处理信息以及知识迁移的能力。由题意可知,氨基丁酸是一种抑制性递质,这是解答本题的出发点。氨基丁酸在突触小体中合成,在突触小泡中储存,然后通过突触前膜以胞吐的形式释放到突触间隙,故A错误;氨基丁酸作用于突触后膜后,大量阴离子内流,膜内侧电位进一步降低,从而增大了静息电位,使突触后膜不易发生电位逆转,最终达到抑制突触后膜兴奋的目的,故B正确;氨基丁酸转氨酶抑制剂能够抑制氨基丁酸转氨酶的活性,从而使氨基丁酸发挥作用后不被分解,持续作用于突触后膜,使突触后膜持续被抑制,故C错误;氨基丁酸的特异性受体位于突触后膜上,氨基丁酸和特异性受体结合发生在突触后膜上,而非细胞内液中,故D错误。答案B押题训练29.依据基因重组的概念,下列生物技术或生理过程中没有发生基因重组的是()答案D解析R型细菌转化成S型细菌、基因工程和减数第一次分裂过程中均会发生基因重组,而普通青霉菌诱变成高产青霉菌的原理是基因突变。30.某生物调查小组对本市人口进行了甲、乙两种单基因遗传病的调查,统计数据如下表:性别只患甲病只患乙病患甲病和乙病不患病男(个)291150104549女(个)2871324698下列有关说法正确的是()A.甲病致病基因是显性基因,乙病致病基因是隐性基因B.甲病和乙病的遗传肯定不符合基因的自由组合定律C.若甲病患者中有200个人为纯合子,且控制甲病的基因在常染色体上,则甲病致病基因的频率为3.89%D.控制甲病的基因很可能位于常染色体上,控制乙病的基因很可能位于X染色体上答案D解析根据调查数据判断不出这两种病是显性遗传病,还是隐性遗传病,故A错误。由于甲病的男女患者数量之比接近1∶1,因此甲病的致病基因很可能位于常染色体上;乙病中男患者明显多于女患者,因此乙病的致病基因很可能位于X染色体上,故D正确。若这两对等位基因分别位于常染色体与X染色体上,则这两对等位基因的遗传符合自由组合定律,故B错误。根据C“选项中的假设条件甲病患者中有200”个人为纯合子可知,其他甲病患者应为杂合子,故推出甲病为显性遗传病,患甲病的人共有291+10+287+2=590(个),共含有致病基因200×2+(590-200)=790(个),调查总人数为291+150+10+4549+287+13+2+4698=10000(个),因此致病基因的频率为790÷(2×10000)×100%=3.95%。31.2009年10月21日中央电视台《百科探秘》报道,贵州深山里一对正常的夫妻,其12个子女都因为流鼻血不止在8岁前夭折。最后一个健在的是今年7岁的黄红春,也曾出现一样的症状。上海浦东公立医院进行了4“”次会诊后确诊其患有巨大血小板综合症,该病与白化病同属一类遗传病。如图最能反映该病的遗传图谱是()答案A解析由题干信息可知,该病为常染色体隐性遗传病,其特点是表现型正常的双亲能生育患病的后代,且该疾病与性别没有关系。32.拟南芥P基因的突变体...