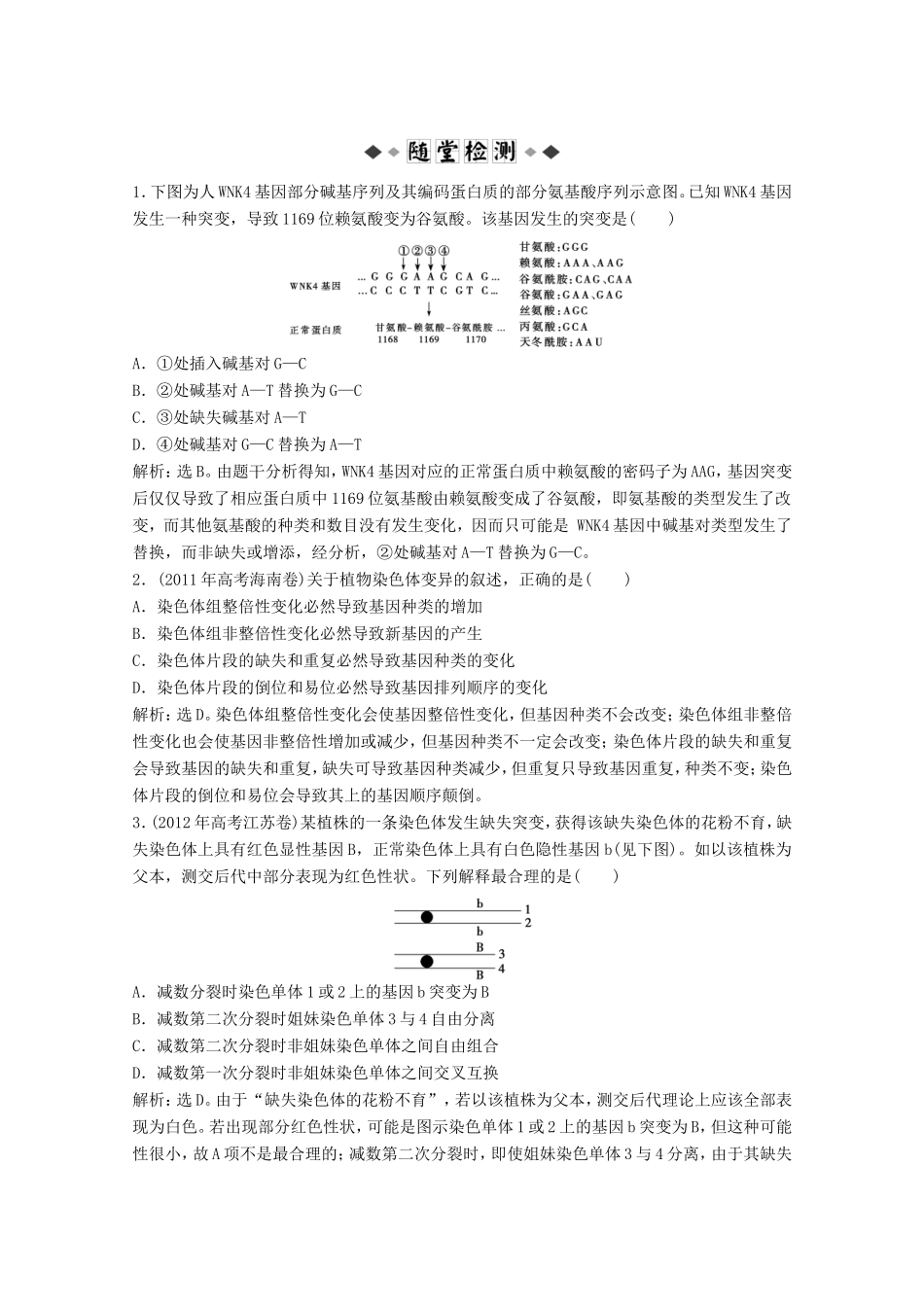

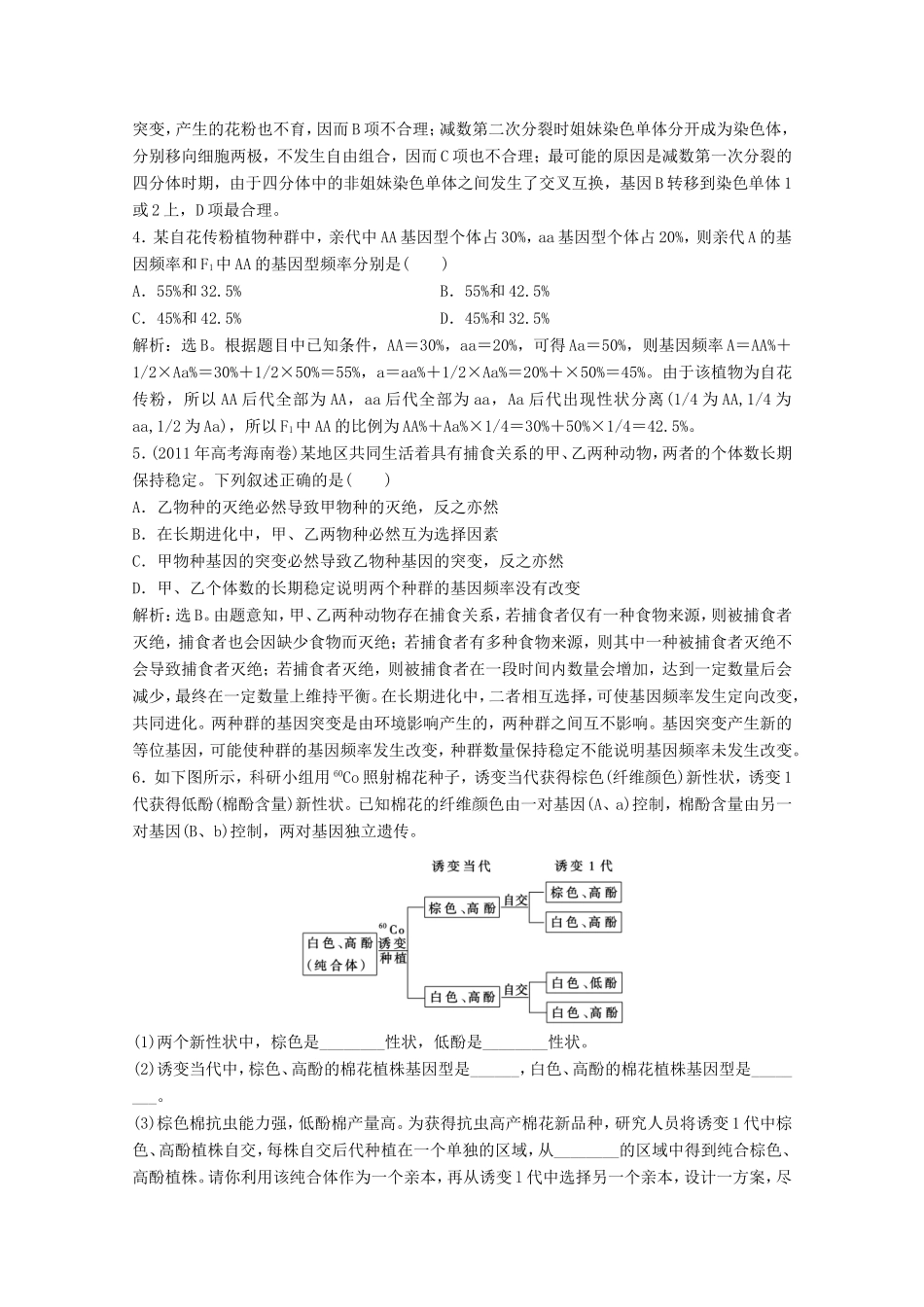

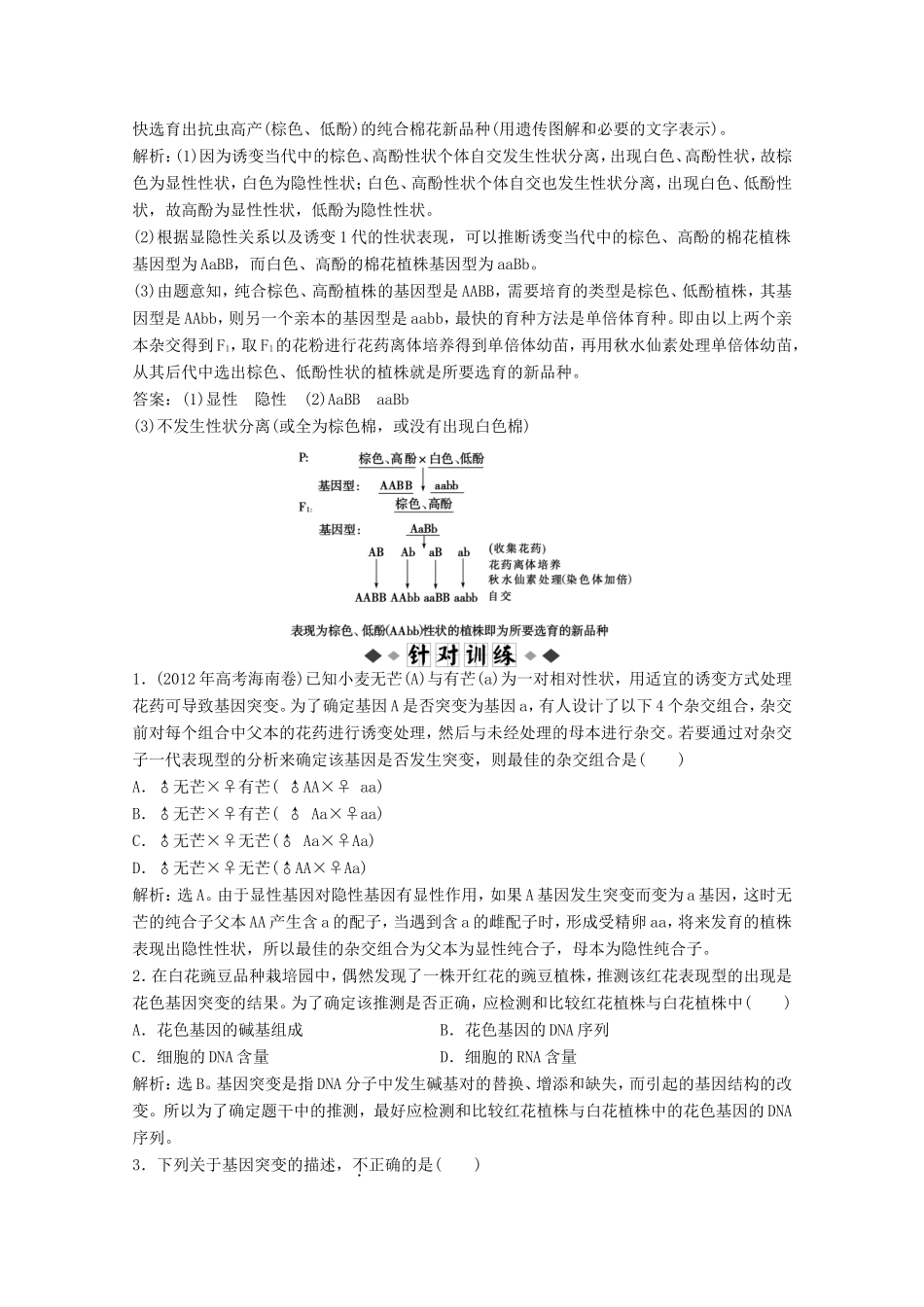

1.下图为人WNK4基因部分碱基序列及其编码蛋白质的部分氨基酸序列示意图。已知WNK4基因发生一种突变,导致1169位赖氨酸变为谷氨酸。该基因发生的突变是()A.①处插入碱基对G—CB.②处碱基对A—T替换为G—CC.③处缺失碱基对A—TD.④处碱基对G—C替换为A—T解析:选B。由题干分析得知,WNK4基因对应的正常蛋白质中赖氨酸的密码子为AAG,基因突变后仅仅导致了相应蛋白质中1169位氨基酸由赖氨酸变成了谷氨酸,即氨基酸的类型发生了改变,而其他氨基酸的种类和数目没有发生变化,因而只可能是WNK4基因中碱基对类型发生了替换,而非缺失或增添,经分析,②处碱基对A—T替换为G—C。2.(2011年高考海南卷)关于植物染色体变异的叙述,正确的是()A.染色体组整倍性变化必然导致基因种类的增加B.染色体组非整倍性变化必然导致新基因的产生C.染色体片段的缺失和重复必然导致基因种类的变化D.染色体片段的倒位和易位必然导致基因排列顺序的变化解析:选D。染色体组整倍性变化会使基因整倍性变化,但基因种类不会改变;染色体组非整倍性变化也会使基因非整倍性增加或减少,但基因种类不一定会改变;染色体片段的缺失和重复会导致基因的缺失和重复,缺失可导致基因种类减少,但重复只导致基因重复,种类不变;染色体片段的倒位和易位会导致其上的基因顺序颠倒。3.(2012年高考江苏卷)某植株的一条染色体发生缺失突变,获得该缺失染色体的花粉不育,缺失染色体上具有红色显性基因B,正常染色体上具有白色隐性基因b(见下图)。如以该植株为父本,测交后代中部分表现为红色性状。下列解释最合理的是()A.减数分裂时染色单体1或2上的基因b突变为BB.减数第二次分裂时姐妹染色单体3与4自由分离C.减数第二次分裂时非姐妹染色单体之间自由组合D.减数第一次分裂时非姐妹染色单体之间交叉互换解析:选D。由于“缺失染色体的花粉不育”,若以该植株为父本,测交后代理论上应该全部表现为白色。若出现部分红色性状,可能是图示染色单体1或2上的基因b突变为B,但这种可能性很小,故A项不是最合理的;减数第二次分裂时,即使姐妹染色单体3与4分离,由于其缺失突变,产生的花粉也不育,因而B项不合理;减数第二次分裂时姐妹染色单体分开成为染色体,分别移向细胞两极,不发生自由组合,因而C项也不合理;最可能的原因是减数第一次分裂的四分体时期,由于四分体中的非姐妹染色单体之间发生了交叉互换,基因B转移到染色单体1或2上,D项最合理。4.某自花传粉植物种群中,亲代中AA基因型个体占30%,aa基因型个体占20%,则亲代A的基因频率和F1中AA的基因型频率分别是()A.55%和32.5%B.55%和42.5%C.45%和42.5%D.45%和32.5%解析:选B。根据题目中已知条件,AA=30%,aa=20%,可得Aa=50%,则基因频率A=AA%+1/2×Aa%=30%+1/2×50%=55%,a=aa%+1/2×Aa%=20%+×50%=45%。由于该植物为自花传粉,所以AA后代全部为AA,aa后代全部为aa,Aa后代出现性状分离(1/4为AA,1/4为aa,1/2为Aa),所以F1中AA的比例为AA%+Aa%×1/4=30%+50%×1/4=42.5%。5.(2011年高考海南卷)某地区共同生活着具有捕食关系的甲、乙两种动物,两者的个体数长期保持稳定。下列叙述正确的是()A.乙物种的灭绝必然导致甲物种的灭绝,反之亦然B.在长期进化中,甲、乙两物种必然互为选择因素C.甲物种基因的突变必然导致乙物种基因的突变,反之亦然D.甲、乙个体数的长期稳定说明两个种群的基因频率没有改变解析:选B。由题意知,甲、乙两种动物存在捕食关系,若捕食者仅有一种食物来源,则被捕食者灭绝,捕食者也会因缺少食物而灭绝;若捕食者有多种食物来源,则其中一种被捕食者灭绝不会导致捕食者灭绝;若捕食者灭绝,则被捕食者在一段时间内数量会增加,达到一定数量后会减少,最终在一定数量上维持平衡。在长期进化中,二者相互选择,可使基因频率发生定向改变,共同进化。两种群的基因突变是由环境影响产生的,两种群之间互不影响。基因突变产生新的等位基因,可能使种群的基因频率发生改变,种群数量保持稳定不能说明基因频率未发生改变。6.如下图所示,科研小组用60Co照射棉花种子,诱变当代获得棕色(纤维颜色)新性状,诱变...