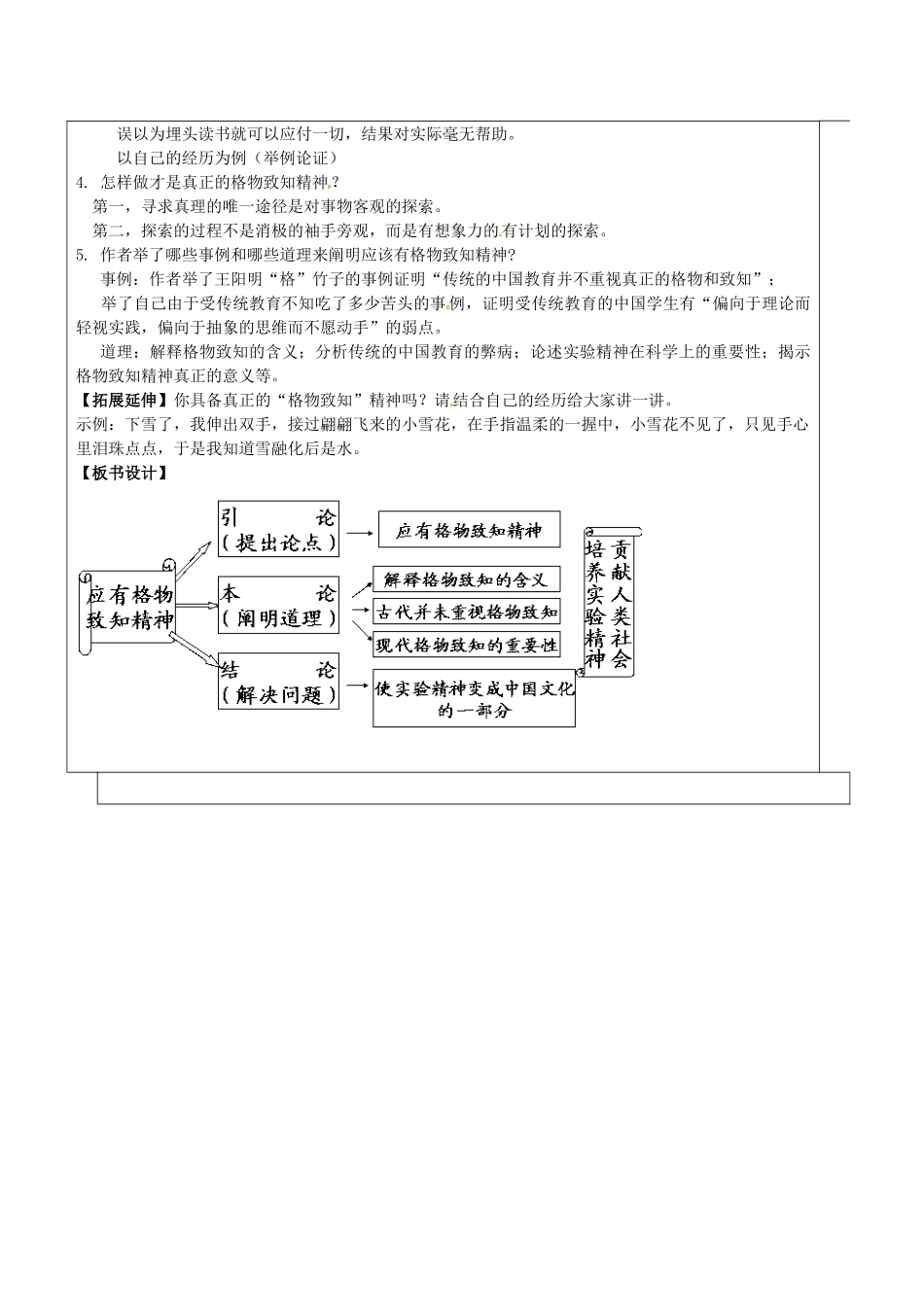

14应有格物致知的精神【教学目标与重难点】1.理解真正的格物致知精神。(难点)2.理解文章的论证方法。(重点)3.联系学习实际,培养科学实验精神。【课时安排】2课时【预习导学】1.知识储备(1)《应有格物致知精神》的作者是丁肇中,美籍华裔物理学家。1976年曾获诺贝尔物理学奖。(2)儒家的“四书”指《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸;“五经”指《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》。2.初读课文,扫除文字障碍(1)注音写字:彷徨(páng)论语(lún)儒家(rú)丁zhào中(肇)华yì(裔)不知所cuò(措)(2)按照意思写出词语推究事物的原理,获得知识。格物致知比喻走来走去犹豫不决。彷徨不知道怎么办才好,形容受窘或着急。不知所措2.根据P112注解①填空:“格物致知”出自《四书大学》原文:“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知,致知在格物。”丁教授引用“格物致知“的意思是从探察物体而得到知识。也就是通过实验得到知识。【整体感知】交流阅读心得,明确【预习导学】。理清结构:第一部分(l~2段):提出问题。中国学生应该怎样了解自然科学?要格物致知。第二部分(3~12段):分析问题。第一层(3~5段):分析中国教育不重视格物致知的社会根源。举例王阳明的格物是格已,这种观点不能适用于现在的世界。第二层(6~10段):分析实验精神在科学上的重要性。第三层(11~12段):分析在这种文化背景下中国学生的现状。以"我"举例。第三部分:(13段)解决问题。强调我们需要培养实验的精神的意义并对我们这一代提出希望。【探究活动】1.“格物致知”在《大》里早已提到,这种精神在中国传统教育里是否得到了大力传扬?为什么?传统的中国教育不重视真正的格物和致知,即不重视自然科学的实验精神。原因:传统的中国教育的目的是“并不是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度”,埋没了格物致知的真正意义。2.实验精神(“格物致知”精神)为什么很重要?应该怎样进行实验?科学发展的历史告诉我们,新的知识只能通过实地实验而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的。实验的方法(1)实验的过程不是消极的观察,而是积极的探测。(2)实验不是毫无选择的测量,它需要有细致具体的计划。3.既然实验精神如此重要,当今的中国学生是否已经很重视它了呢?为什么?中国学生大都偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象思维而不愿动手。误以为埋头读书就可以应付一切,结果对实际毫无帮助。以自己的经历为例(举例论证)4.怎样做才是真正的格物致知精神?第一,寻求真理的唯一途径是对事物客观的探索。第二,探索的过程不是消极的袖手旁观,而是有想象力的有计划的探索。5.作者举了哪些事例和哪些道理来阐明应该有格物致知精神?事例:作者举了王阳明“格”竹子的事例证明“传统的中国教育并不重视真正的格物和致知”;举了自己由于受传统教育不知吃了多少苦头的事例,证明受传统教育的中国学生有“偏向于理论而轻视实践,偏向于抽象的思维而不愿动手”的弱点。道理:解释格物致知的含义;分析传统的中国教育的弊病;论述实验精神在科学上的重要性;揭示格物致知精神真正的意义等。【拓展延伸】你具备真正的“格物致知”精神吗?请结合自己的经历给大家讲一讲。示例:下雪了,我伸出双手,接过翩翩飞来的小雪花,在手指温柔的一握中,小雪花不见了,只见手心里泪珠点点,于是我知道雪融化后是水。【板书设计】