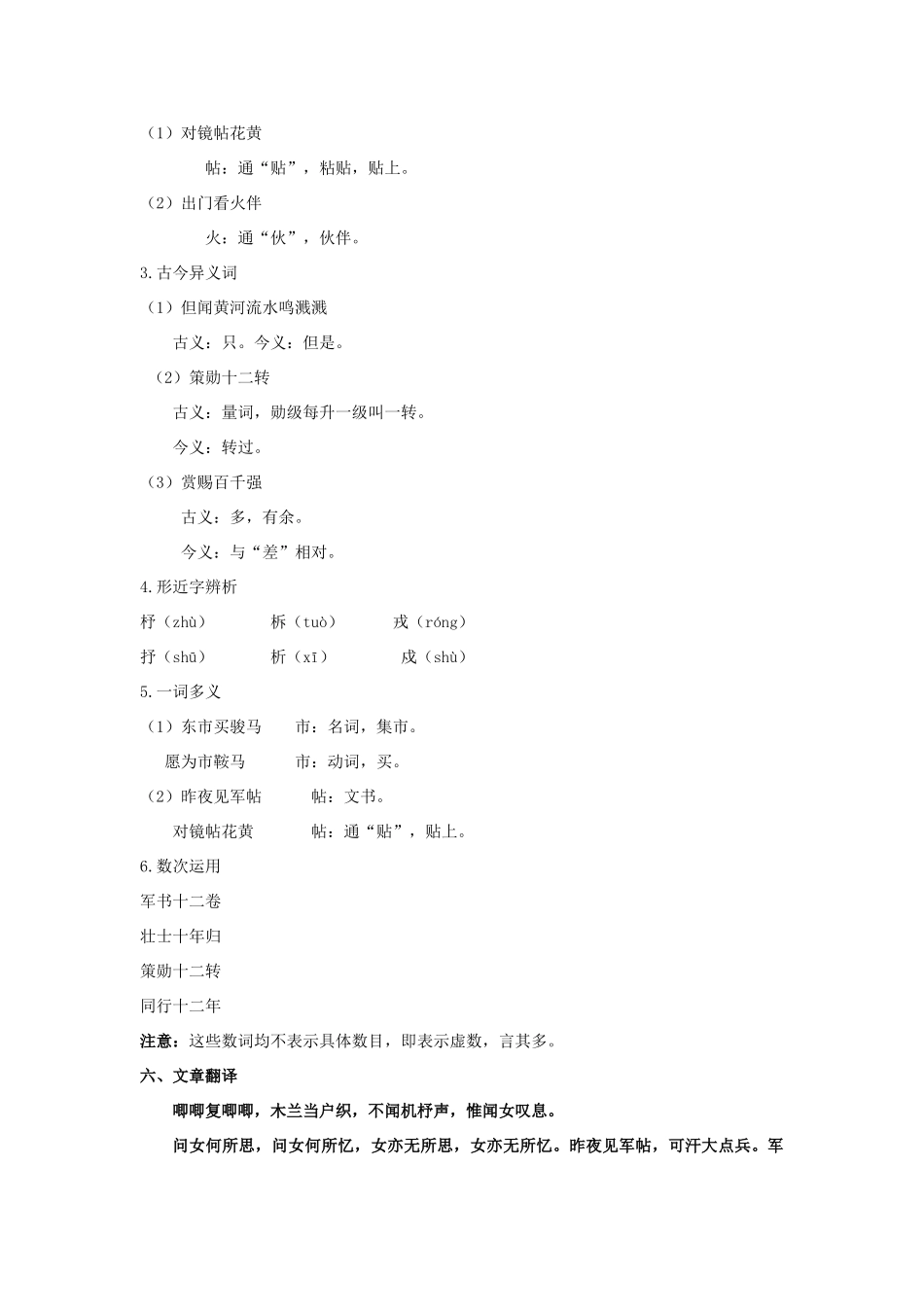

《木兰诗》教学目标1.知识与技能:(1)掌握本课生字词及文学常识,积累重要文言词语。(2)了解“乐府”的有关知识。(3)学习本文排比、对偶、比喻等修辞手法。2.过程与方法:(1)多个小组合作,学会有感情、有节奏地朗读课文,借助工具书翻译课文;(2)在疏通文意的基础上,从整体上把握故事情节,理清故事的基本脉络。复述故事,3.情感态度与价值观:(1)了解花木兰女扮男装替父从军的故事,学习她勇敢乐观的爱国精神和对和平生活的向往。(2)积极促进学生学习木兰勤劳质朴、勇敢坚毅、爱国爱家、不慕容华的精神。教学重点:1.赏析木兰这一古代巾帼英雄形象。2.体会课文的语言特色。3.重要文言词汇积累。教学难点:体会详略得当的写作特点。教学方法:诵读法:要反复诵读,感受民歌的语言特点,找出背诵的规律。讨论点拨法:本文材料安排有详有略,为什么这样安排,要组织学生通过讨论本文中心来解决,这是本文教学的难点。课时安排:三课时教学用具:多媒体教学过程:一、导入在中国文字中以女子为好,我们常常用很多美好的词语来形容女性,在中国文学作品中,也曾给我们留下很多美好的女子印象。回首五千年灿烂的文明史,出现了许多巾帼英雄,如西汉王昭君戎装跃马抱琵琶出塞和亲,唐代文成公主进藏,秋瑾投身革命为国捐躯等等。当然还有花木兰,提起花木兰,我们既陌生又熟悉,今天我们走进《木兰诗》看看花木兰到底是一个什么样的人?二、《木兰诗》介绍《木兰诗》又叫《木兰辞》,选自宋朝郭茂倩编的《乐府诗集》,是南北朝北方的一首乐府民歌。它产生的时代众说纷纭,但从历史、地理的条件可以判定出诗可能产生在后魏,这首诗形成于民间,在长期流传过程中,经后代文人的加工润色,被历代传诵,成为我国古典诗歌中一首脍炙人口的优秀诗篇,《木兰诗》和《孔雀东南飞》一起被称为我国诗歌史上的乐府“双璧”,是我国诗歌史上竞相开放的两朵鲜花。二者异曲同工,交相辉映。它以浓挚的感情和铺叙、对照、渲染的表现手法,集中描绘了一个平凡的女子――木兰代父从军和她解甲还乡的不平凡的经历。《乐府诗集》是最完备的一部乐府歌辞总集,其中的民歌,较生动地反映了当时的社会生活和风土人情,分南歌、北歌两大部分。北歌,即北方民族民歌,题材广泛,格调雄劲、热烈、质朴。三、乐府诗:继《诗经》《楚辞》之后,在汉魏六朝文学史上出现一种能够配乐歌唱的新诗体,叫做“乐府”,民间歌诗是其精华所在,汉魏六朝乐府是中国文学史上一支奇葩,具有强大的生命力,直接影响了我国诗坛的面貌。它不仅开拓出了五言诗的新领域,而且对七言诗歌行体以至律绝,都起了桥梁的作用。四、花木兰简介花木兰是古代河南虞城县营廓人,女扮男装,替父从军,征战沙场十多年,屡立战功。凯旋回朝,天子封官加爵,木兰不受;扬鞭催马,回归故乡。唐朝初年,追封为“孝烈将军”,建木兰祠,并立碑塑像,流芳千古。五、字词1.注音机杼zhù可汗kèhán鞍鞯ānjiān辔头pèi燕山yān胡骑jì(战马)戎机róng朔气shuò(北方)金柝tuò红妆zhuāng著我旧时裳zhuó(穿)傍地走bàng2.通假字(1)对镜帖花黄帖:通“贴”,粘贴,贴上。(2)出门看火伴火:通“伙”,伙伴。3.古今异义词(1)但闻黄河流水鸣溅溅古义:只。今义:但是。(2)策勋十二转古义:量词,勋级每升一级叫一转。今义:转过。(3)赏赐百千强古义:多,有余。今义:与“差”相对。4.形近字辨析杼(zhù)柝(tuò)戎(róng)抒(shū)析(xī)戍(shù)5.一词多义(1)东市买骏马市:名词,集市。愿为市鞍马市:动词,买。(2)昨夜见军帖帖:文书。对镜帖花黄帖:通“贴”,贴上。6.数次运用军书十二卷壮士十年归策勋十二转同行十二年注意:这些数词均不表示具体数目,即表示虚数,言其多。六、文章翻译唧唧复唧唧,木兰当户织,不闻机杼声,惟闻女叹息。问女何所思,问女何所忆,女亦无所思,女亦无所忆。昨夜见军帖,可汗大点兵。军书十二卷,卷卷有爷名,阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爹征。织布机的声音一声接着一声,木兰在对着门织布。听不到织布的声音,只听见木兰的叹气声。问木兰在想什么,在思...