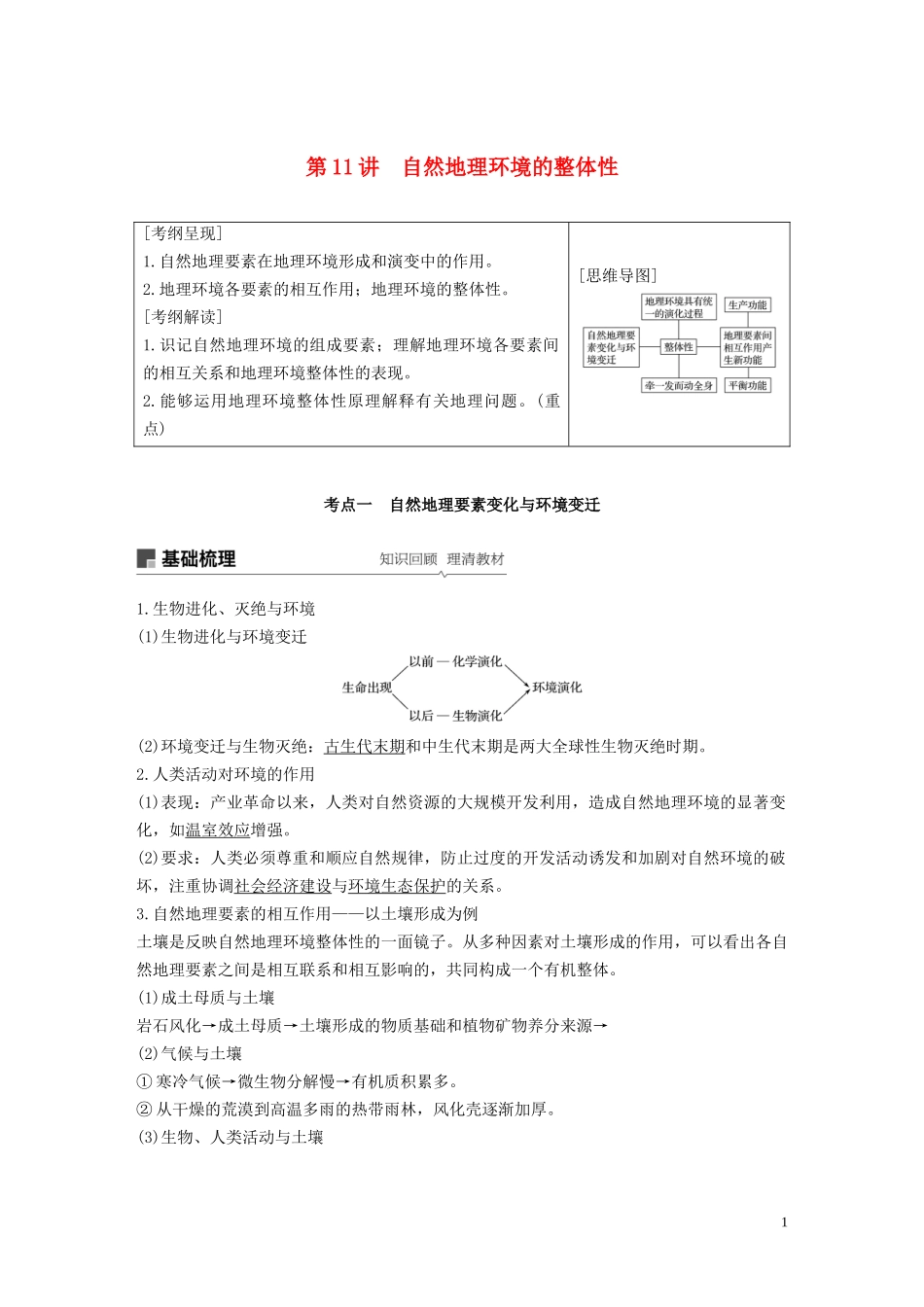

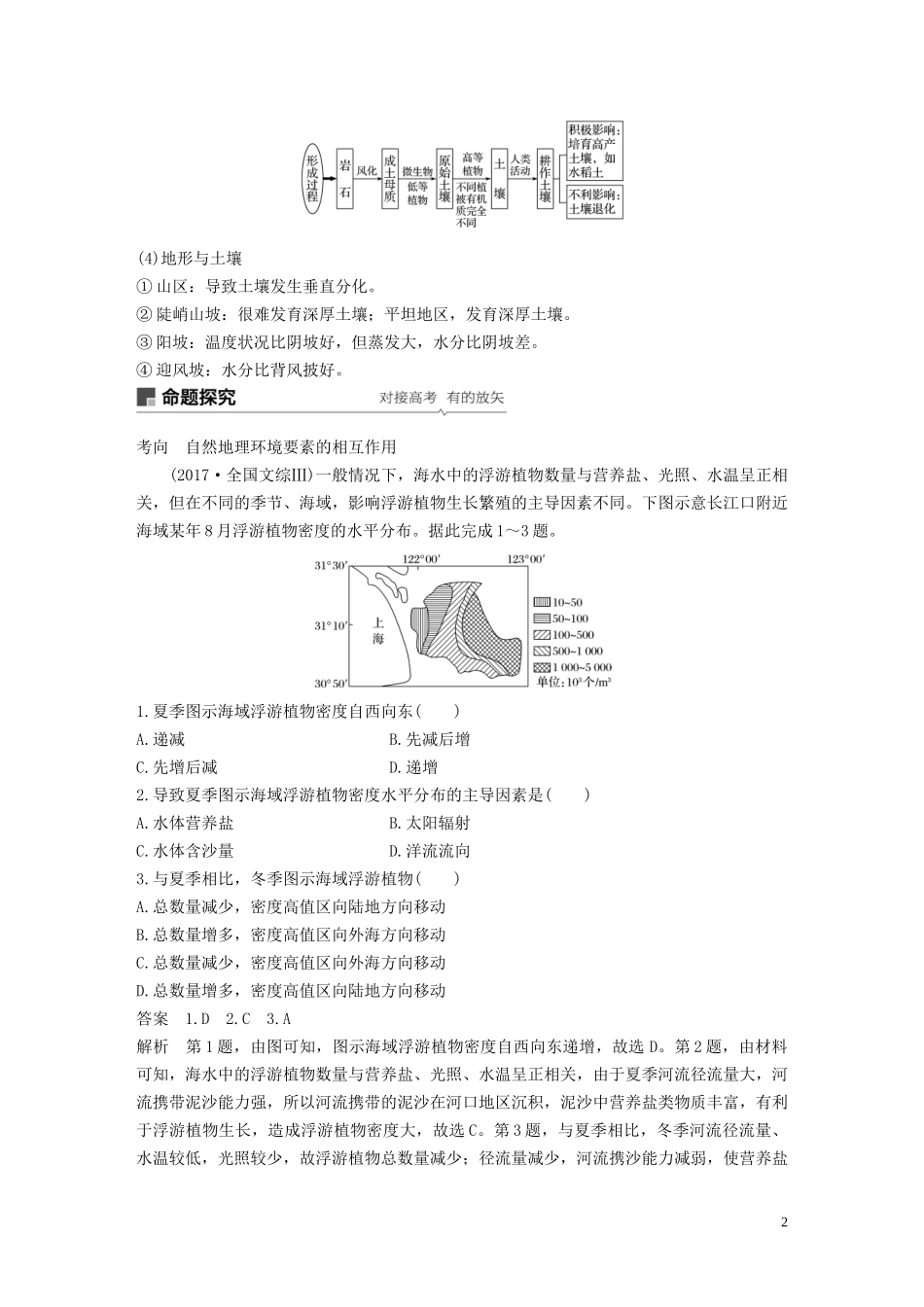

第11讲自然地理环境的整体性[考纲呈现]1.自然地理要素在地理环境形成和演变中的作用。2.地理环境各要素的相互作用;地理环境的整体性。[考纲解读]1.识记自然地理环境的组成要素;理解地理环境各要素间的相互关系和地理环境整体性的表现。2.能够运用地理环境整体性原理解释有关地理问题。(重点)[思维导图]考点一自然地理要素变化与环境变迁1.生物进化、灭绝与环境(1)生物进化与环境变迁(2)环境变迁与生物灭绝:古生代末期和中生代末期是两大全球性生物灭绝时期。2.人类活动对环境的作用(1)表现:产业革命以来,人类对自然资源的大规模开发利用,造成自然地理环境的显著变化,如温室效应增强。(2)要求:人类必须尊重和顺应自然规律,防止过度的开发活动诱发和加剧对自然环境的破坏,注重协调社会经济建设与环境生态保护的关系。3.自然地理要素的相互作用——以土壤形成为例土壤是反映自然地理环境整体性的一面镜子。从多种因素对土壤形成的作用,可以看出各自然地理要素之间是相互联系和相互影响的,共同构成一个有机整体。(1)成土母质与土壤岩石风化→成土母质→土壤形成的物质基础和植物矿物养分来源→(2)气候与土壤①寒冷气候→微生物分解慢→有机质积累多。②从干燥的荒漠到高温多雨的热带雨林,风化壳逐渐加厚。(3)生物、人类活动与土壤1(4)地形与土壤①山区:导致土壤发生垂直分化。②陡峭山坡:很难发育深厚土壤;平坦地区,发育深厚土壤。③阳坡:温度状况比阴坡好,但蒸发大,水分比阴坡差。④迎风坡:水分比背风披好。考向自然地理环境要素的相互作用(2017·全国文综Ⅲ)一般情况下,海水中的浮游植物数量与营养盐、光照、水温呈正相关,但在不同的季节、海域,影响浮游植物生长繁殖的主导因素不同。下图示意长江口附近海域某年8月浮游植物密度的水平分布。据此完成1~3题。1.夏季图示海域浮游植物密度自西向东()A.递减B.先减后增C.先增后减D.递增2.导致夏季图示海域浮游植物密度水平分布的主导因素是()A.水体营养盐B.太阳辐射C.水体含沙量D.洋流流向3.与夏季相比,冬季图示海域浮游植物()A.总数量减少,密度高值区向陆地方向移动B.总数量增多,密度高值区向外海方向移动C.总数量减少,密度高值区向外海方向移动D.总数量增多,密度高值区向陆地方向移动答案1.D2.C3.A解析第1题,由图可知,图示海域浮游植物密度自西向东递增,故选D。第2题,由材料可知,海水中的浮游植物数量与营养盐、光照、水温呈正相关,由于夏季河流径流量大,河流携带泥沙能力强,所以河流携带的泥沙在河口地区沉积,泥沙中营养盐类物质丰富,有利于浮游植物生长,造成浮游植物密度大,故选C。第3题,与夏季相比,冬季河流径流量、水温较低,光照较少,故浮游植物总数量减少;径流量减少,河流携沙能力减弱,使营养盐2类丰富区位置偏西,浮游植物密度高值区向陆地方向移动,故选A。读“小尺度范围内各自然地理要素的景观示意图(图甲)”和“自然地理要素相互作用关系图(图乙)”,回答4~5题。4.为保护图甲中斜坡①处的土壤不被水冲走,合理的措施不包括()A.植树种草,恢复植被B.修建水平梯田,打坝淤地C.强化全民水土保持意识和法制观念D.采取措施大幅度改变③自然地理要素,使其变得稳定5.关于图乙中E环节代表的内容,叙述正确的是()A.夏季降水集中,冬季温和湿润B.植被破坏严重,容易形成红色荒漠C.夏季高温多雨,淋溶作用强D.河网稠密,径流量大,水能丰富答案4.D5.C解析第4题,保持水土可从生物措施、工程措施及民众意识等方面考虑。③自然地理要素是大气,不可能被人类大幅度改变。第5题,图乙中E环节为气候对土壤的影响。亚热带季风气候条件下,降水集中,淋溶作用强,易使红壤变得更贫瘠。考点二自然地理环境的整体性1.地理要素间进行着物质与能量的交换(1)自然地理要素(2)物质迁移和能量交换的途径:通过水循环、生物循环和岩石圈物质循环等,各要素形成一个相互渗透、相互制约和相互联系的整体。补充点拨在自然地理环境各要素中,气候是主导性因素,植被是最具代表性的要素,土3壤是多要素的中心环节。2.地理要素间相互作用产生新功能生产功能合成有机物的能力,主要依赖于光合作用平衡功能各...