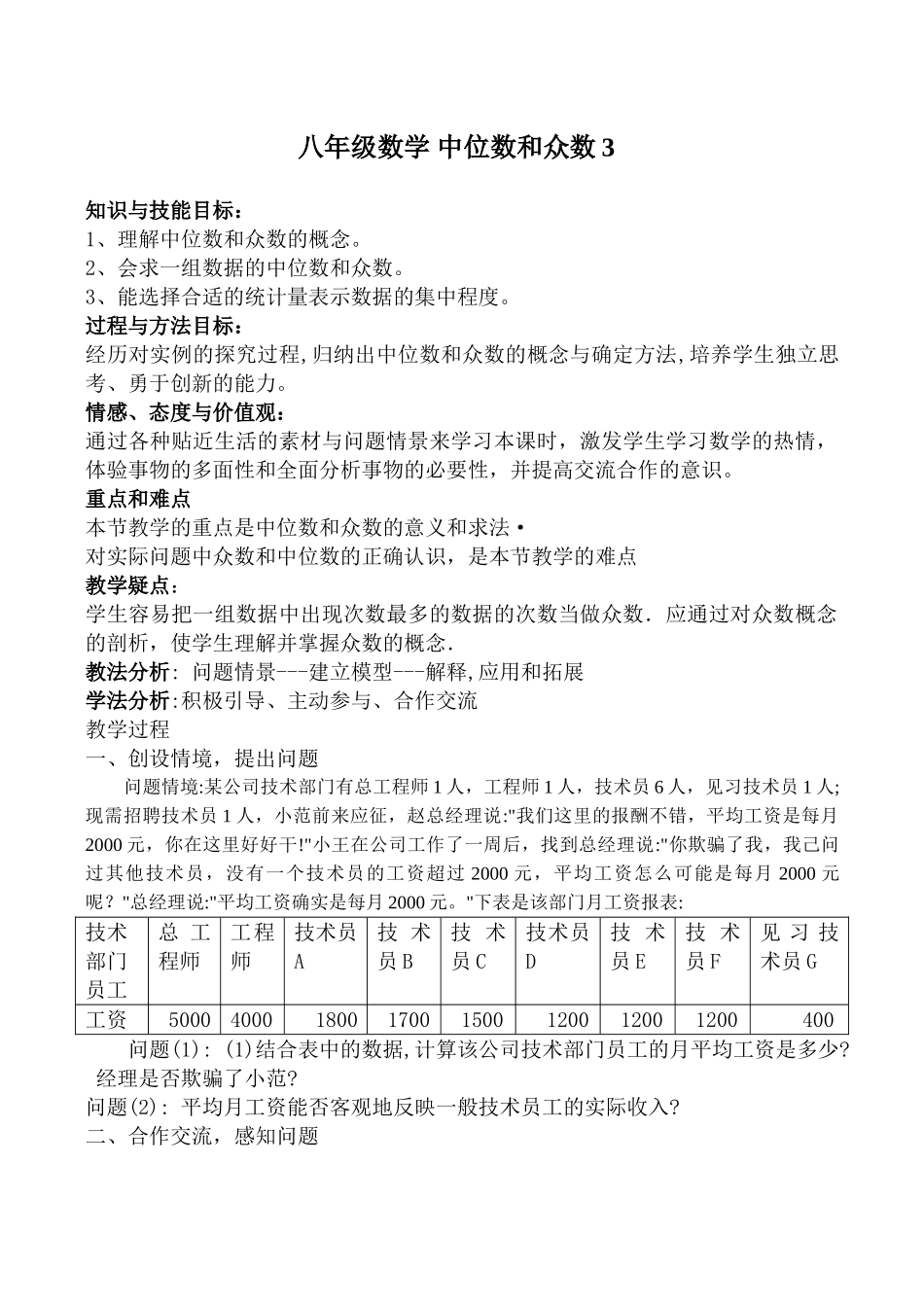

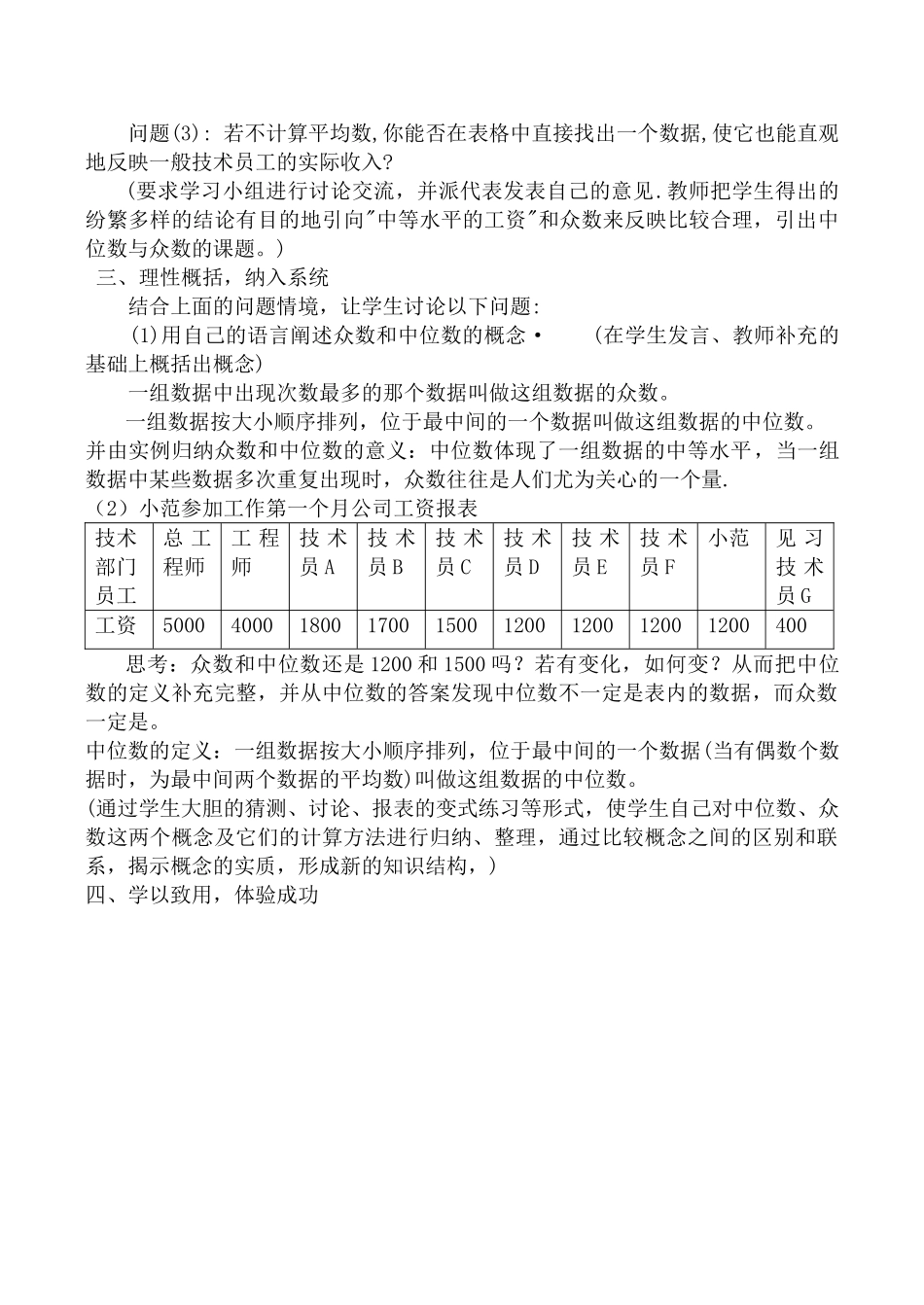

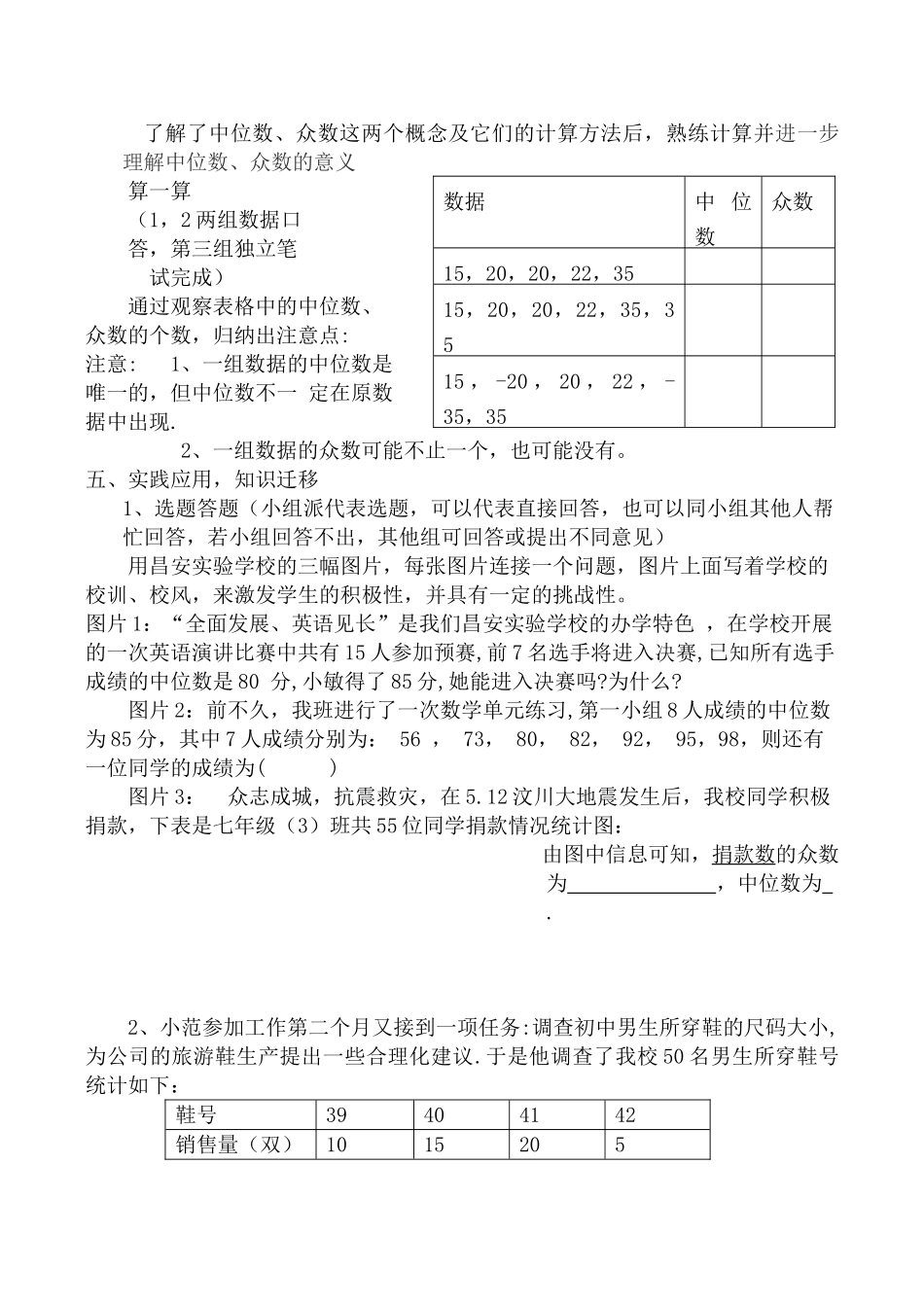

八年级数学中位数和众数3知识与技能目标:1、理解中位数和众数的概念。2、会求一组数据的中位数和众数。3、能选择合适的统计量表示数据的集中程度。过程与方法目标:经历对实例的探究过程,归纳出中位数和众数的概念与确定方法,培养学生独立思考、勇于创新的能力。情感、态度与价值观:通过各种贴近生活的素材与问题情景来学习本课时,激发学生学习数学的热情,体验事物的多面性和全面分析事物的必要性,并提高交流合作的意识。重点和难点本节教学的重点是中位数和众数的意义和求法·对实际问题中众数和中位数的正确认识,是本节教学的难点教学疑点:学生容易把一组数据中出现次数最多的数据的次数当做众数.应通过对众数概念的剖析,使学生理解并掌握众数的概念.教法分析:问题情景---建立模型---解释,应用和拓展学法分析:积极引导、主动参与、合作交流教学过程一、创设情境,提出问题问题情境:某公司技术部门有总工程师1人,工程师1人,技术员6人,见习技术员1人;现需招聘技术员1人,小范前来应征,赵总经理说:"我们这里的报酬不错,平均工资是每月2000元,你在这里好好干!"小王在公司工作了一周后,找到总经理说:"你欺骗了我,我己问过其他技术员,没有一个技术员的工资超过2000元,平均工资怎么可能是每月2000元呢?"总经理说:"平均工资确实是每月2000元。"下表是该部门月工资报表:技术部门员工总工程师工程师技术员A技术员B技术员C技术员D技术员E技术员F见习技术员G工资50004000180017001500120012001200400问题(1):(1)结合表中的数据,计算该公司技术部门员工的月平均工资是多少?经理是否欺骗了小范?问题(2):平均月工资能否客观地反映一般技术员工的实际收入?二、合作交流,感知问题问题(3):若不计算平均数,你能否在表格中直接找出一个数据,使它也能直观地反映一般技术员工的实际收入?(要求学习小组进行讨论交流,并派代表发表自己的意见.教师把学生得出的纷繁多样的结论有目的地引向"中等水平的工资"和众数来反映比较合理,引出中位数与众数的课题。)三、理性概括,纳入系统结合上面的问题情境,让学生讨论以下问题:(1)用自己的语言阐述众数和中位数的概念·(在学生发言、教师补充的基础上概括出概念)一组数据中出现次数最多的那个数据叫做这组数据的众数。一组数据按大小顺序排列,位于最中间的一个数据叫做这组数据的中位数。并由实例归纳众数和中位数的意义:中位数体现了一组数据的中等水平,当一组数据中某些数据多次重复出现时,众数往往是人们尤为关心的一个量.(2)小范参加工作第一个月公司工资报表技术部门员工总工程师工程师技术员A技术员B技术员C技术员D技术员E技术员F小范见习技术员G工资500040001800170015001200120012001200400思考:众数和中位数还是1200和1500吗?若有变化,如何变?从而把中位数的定义补充完整,并从中位数的答案发现中位数不一定是表内的数据,而众数一定是。中位数的定义:一组数据按大小顺序排列,位于最中间的一个数据(当有偶数个数据时,为最中间两个数据的平均数)叫做这组数据的中位数。(通过学生大胆的猜测、讨论、报表的变式练习等形式,使学生自己对中位数、众数这两个概念及它们的计算方法进行归纳、整理,通过比较概念之间的区别和联系,揭示概念的实质,形成新的知识结构,)四、学以致用,体验成功了解了中位数、众数这两个概念及它们的计算方法后,熟练计算并进一步理解中位数、众数的意义算一算(1,2两组数据口答,第三组独立笔试完成)通过观察表格中的中位数、众数的个数,归纳出注意点:注意:1、一组数据的中位数是唯一的,但中位数不一定在原数据中出现.2、一组数据的众数可能不止一个,也可能没有。五、实践应用,知识迁移1、选题答题(小组派代表选题,可以代表直接回答,也可以同小组其他人帮忙回答,若小组回答不出,其他组可回答或提出不同意见)用昌安实验学校的三幅图片,每张图片连接一个问题,图片上面写着学校的校训、校风,来激发学生的积极性,并具有一定的挑战性。图片1:“全面发展、英语见长”是我们昌安实验学校的办学特色,在学校开展的一次英语演讲比赛中共有15人参加预赛,前7名选手将进入决赛,已知所...