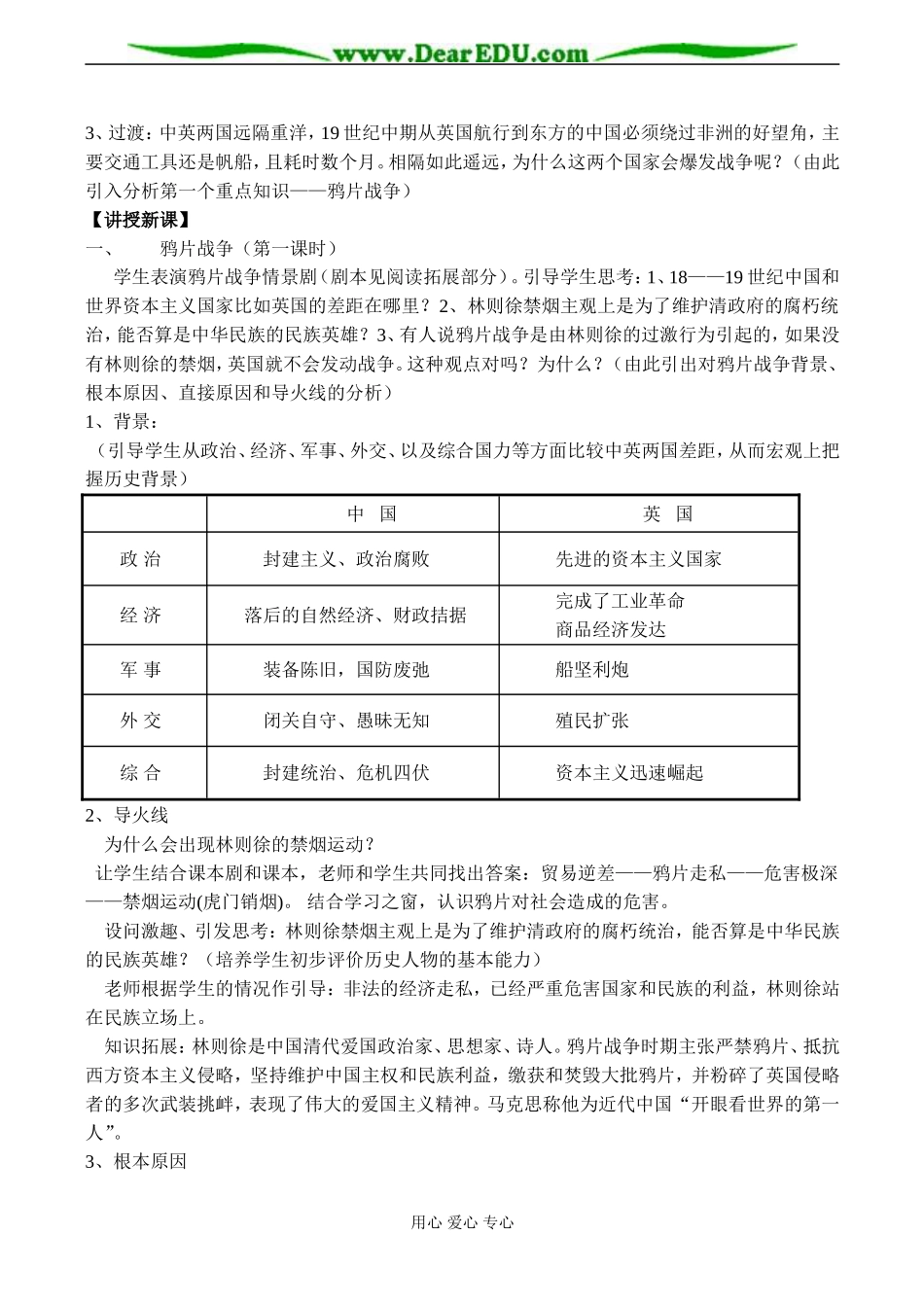

高一历史列强入侵与民族危机课标要求列举1840年至1900年间西方列强的侵华史实,概述中国军民反抗外来侵略斗争的事迹,体会中华民族英勇不屈的斗争精神。教学目标一、知识目标:虎门销烟、鸦片战争、中英《南京条约》及附件、三元里人民抗英斗争、第二次鸦片战争、《天津条约》和《北京条约》、甲午中日战争、中日《马关条约》、台湾军民反割台斗争、八国联军侵华战争、《辛丑条约》、义和团与清军爱国将士抵抗八国联军侵华的斗争。认识分析每次战败对中国政局产生的影响,理解当时中国社会所发生的变化。二、能力目标:通过引导学生对一系列不平等条约的内容和性质、危害等方面的深层次比较,提高学生比较、概括和思考的能力;结合中国逐步沦为半殖民地半封建社会的史实,培养学生用联系的、发展的和辩证的观点看待历史问题的能力,促进历史思维能力的发展。三、情感态度与价值观:近代中国遭受的一系列被侵略战争使中国失去了独立发展的环境,逐渐沦为列强的原料产地、商品市场和资本输出的目的地,一步步地走向半殖民地半封建社会的深渊。通过学习中国战败的屈辱历史,体会中国民众英勇不屈的斗争精神,认识到“勿忘国耻,振兴中华”是不可推卸的历史责任。教材分析本课内容按照时间顺序勾勒出了中国近代史前期(1840~1901年)世界资本主义、帝国主义列强发动的一系列侵华战争的线索,主要包括鸦片战争、第二次鸦片战争、中日甲午战争和八国联军侵华战争,以及历次侵略战争后列强强加给中国政府和人民的一系列不平等条约。本课前三个子目讲述了资本主义时代西方列强的对华侵略,后两个子目则涉及了帝国主义时代中国遭受的外来武装侵略。在历次反侵略的斗争中,中国军民体现了不屈不挠的英勇斗志,谱写了可歌可泣的爱国篇章。一、本课重点:鸦片战争与中英《南京条约》;甲午中日战争与《马关条约》;八国联军侵华战争与《辛丑条约》。二、本课难点:鸦片战争、甲午战争、一系列不平等条约的内容及对中国造成的危害。三、本课疑点:为什么这时期的反侵略战争(如鸦片战争、第二次鸦片战争、甲午战争等)都以中国的失败用心爱心专心而告终?中国是怎样一步步沦为半殖民地半封建社会的?过程方法一、制作多媒体课件,组织学生观看相关战争影片,如《甲午风云》等;二、结合教材“学思之窗”、“历史纵横”“探究学习”等栏目,以小组为单位,进行探究式学习;以学生为主体,搭建知识框架,体会现实,反思历史,发现问题并积极解决问题。三、课后组织学生参观爱国主义教育基地,也可通过网络等手段收集相关革命资料,并完成调查论文或进行课堂演讲,加深历史印象。学法指导本课内容较多,涉及知识面较广,可通过以下几个问题把握脉络:1、近代中国(1840年—1900年)主要遭受了哪些大规模侵略战争,为什么会发生?2、近代中国(1840年—1900年)主要签订了哪些不平等条约,这些条约对中国社会产生了什么重要影响?3、什么是半殖民地半封建社会?为什么说近代中国是半殖民地半封建社会?三个问题包含本课特定内容的前后知识点,是掌握课文的重要线索。理清课文线索则是学好历史的关键。因此,要求学生拿到课文先找出关键词,即主要讲些什么,然后确定重点、难点,自我发现疑点,再通过对某些特定事物(事件)的比较、分析,逐步深入理解,并能通过知识点的联系,勾勒出课文的线索。同时,要求学生学会用全面的、联系的观点看问题。一般先从宏观上把握课文基本框架,了解基本史实,形成简单的历史线索,然后从微观上处理,挖掘知识深层,最后再回到宏观,既可从主干线索出发,使之“枝繁叶盛”,又可“另起炉灶”,使知识成为一张布满结点的网!同时能站在高处,用发展的和辩证的观点看待历史问题,促进历史思维的发展。本文主要勾画了近代中国(1840年——1900年)遭受西方列强侵略的历史概貌,清政府的腐败无能,侵略者的野蛮残暴,广大人民的英勇抵抗等呈现眼前。在学习过程中,学生要学会用“心”去学,尝试“换位思考”,多问自己“假如当时我……,该怎么办?”这样才能有鉴于未来!教学设备教师自制多媒体课件,准备《甲午风云》片断等。学生表演鸦片战争情景剧。教学过程【导入...