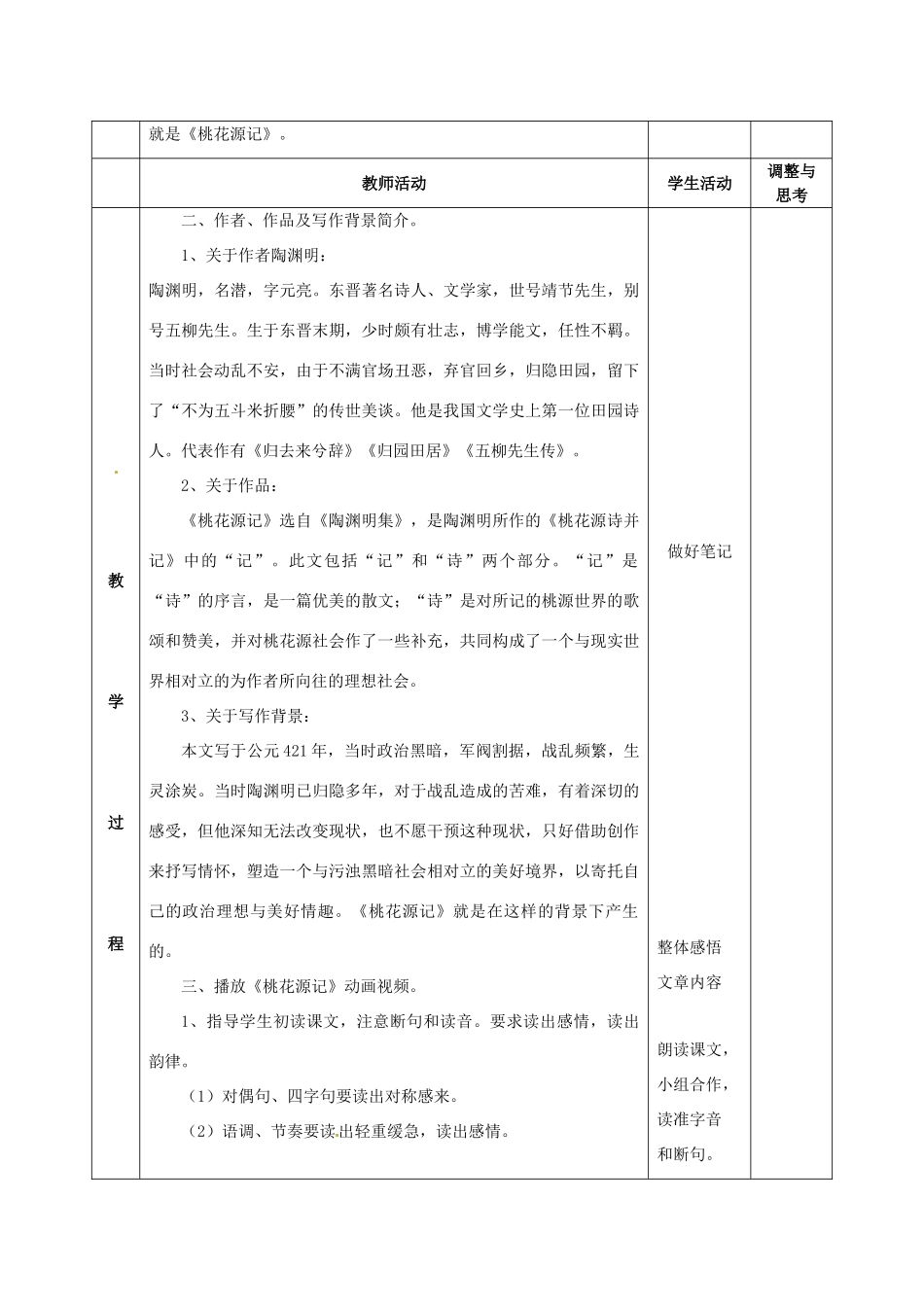

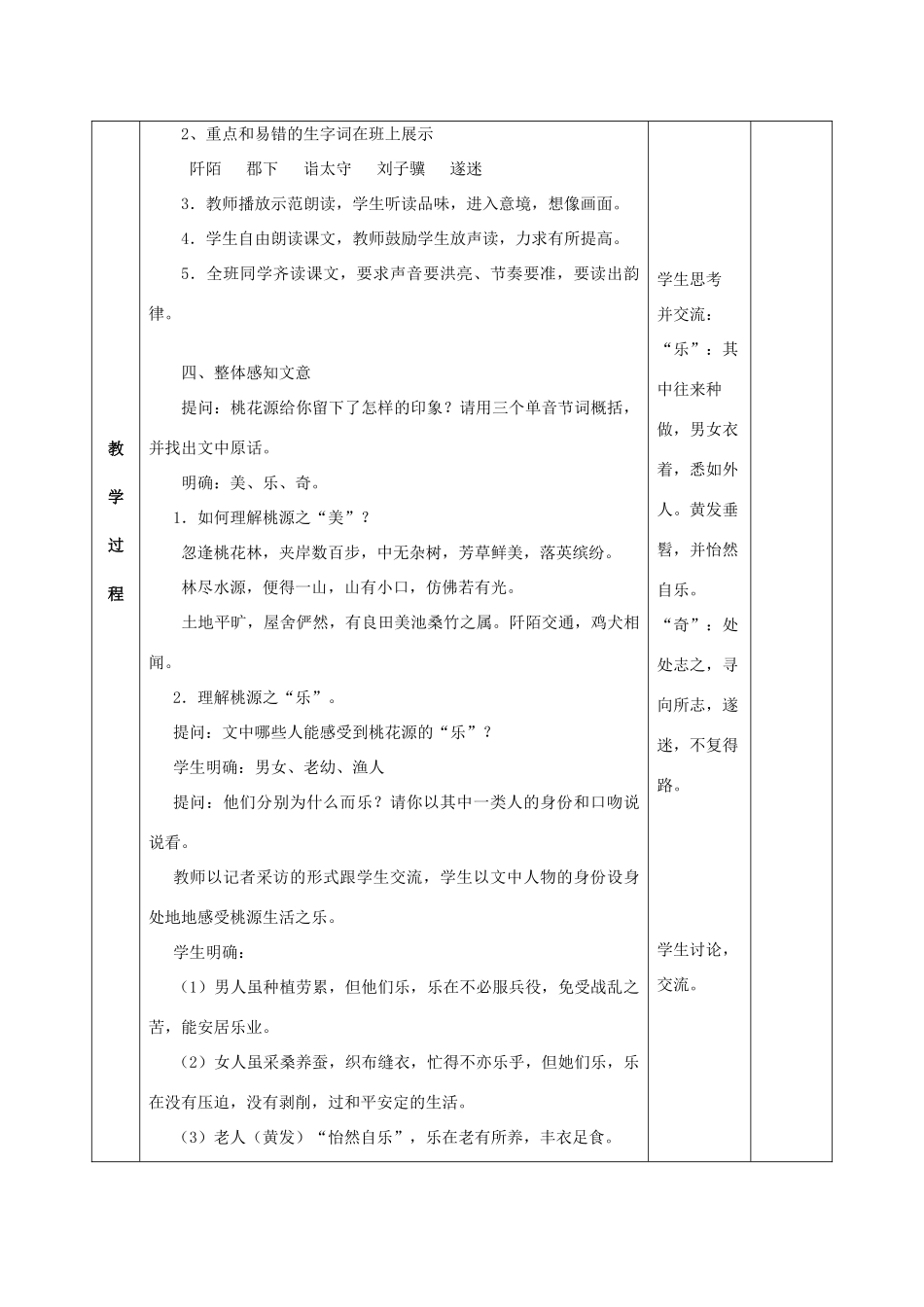

《桃花源记》教学设计课题《桃花源记》制作时间7月学科语文授课班级八(1、6)授课时数二课时课型新课三维目标知识目标1.积累一些常见的文言词语。2.了解本文所描绘的理想社会,感受宁静的田园生活。3.正确理解作者的理想。4.熟读并背诵全文。能力目标1.加强朗读训练,提高诵读能力。2.把握本文虚景实写,实中有虚的写作手法。3.认识作者通过描写“世外桃源"所表达的不满黑暗现实,追求理想社会的思想感情。情感目标肯定陶渊明对理想社会的大胆追求,激发学生向着更高更远的理想勇往直前。引导学生感受桃花源优美的环境,淳朴的人情,和平安定、丰衣足食、的生活,民主平等、其乐融融的人际关系。教学重点引导学生感受桃花源优美的环境,淳朴的人情,和平安定、丰衣足食的生活,民主平等、其乐融融的人际关系。教学难点理解陶渊明虚构这一扑朔迷离的桃源胜境的目的,正确评价课文所描绘的理想境界。教学方法1.诵读法2.品味法3.讨论与点拨相结合4、合作探讨。教学资源录音、ppt课件教师活动学生活动调整与思考教学过程一、导入(2分钟)你听说“世外桃源”吗?那里有美丽的景色,精致的房舍,整齐的农田,还有和谐安乐、与世无争的桃源人。总之桃花源是个令人是神往的地方,像一个美好的梦。那么关于桃源的美梦是谁最先开始做的呢?那就要追溯到东晋文人陶渊明,他将自己的梦记录了下来,这就是《桃花源记》。教师活动学生活动调整与思考教学过程二、作者、作品及写作背景简介。1、关于作者陶渊明:陶渊明,名潜,字元亮。东晋著名诗人、文学家,世号靖节先生,别号五柳先生。生于东晋末期,少时颇有壮志,博学能文,任性不羁。当时社会动乱不安,由于不满官场丑恶,弃官回乡,归隐田园,留下了“不为五斗米折腰”的传世美谈。他是我国文学史上第一位田园诗人。代表作有《归去来兮辞》《归园田居》《五柳先生传》。2、关于作品:《桃花源记》选自《陶渊明集》,是陶渊明所作的《桃花源诗并记》中的“记”。此文包括“记”和“诗”两个部分。“记”是“诗”的序言,是一篇优美的散文;“诗”是对所记的桃源世界的歌颂和赞美,并对桃花源社会作了一些补充,共同构成了一个与现实世界相对立的为作者所向往的理想社会。3、关于写作背景:本文写于公元421年,当时政治黑暗,军阀割据,战乱频繁,生灵涂炭。当时陶渊明已归隐多年,对于战乱造成的苦难,有着深切的感受,但他深知无法改变现状,也不愿干预这种现状,只好借助创作来抒写情怀,塑造一个与污浊黑暗社会相对立的美好境界,以寄托自己的政治理想与美好情趣。《桃花源记》就是在这样的背景下产生的。三、播放《桃花源记》动画视频。1、指导学生初读课文,注意断句和读音。要求读出感情,读出韵律。(1)对偶句、四字句要读出对称感来。(2)语调、节奏要读出轻重缓急,读出感情。做好笔记整体感悟文章内容朗读课文,小组合作,读准字音和断句。教学过程2、重点和易错的生字词在班上展示阡陌郡下诣太守刘子骥遂迷3.教师播放示范朗读,学生听读品味,进入意境,想像画面。4.学生自由朗读课文,教师鼓励学生放声读,力求有所提高。5.全班同学齐读课文,要求声音要洪亮、节奏要准,要读出韵律。四、整体感知文意提问:桃花源给你留下了怎样的印象?请用三个单音节词概括,并找出文中原话。明确:美、乐、奇。1.如何理解桃源之“美”?忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。2.理解桃源之“乐”。提问:文中哪些人能感受到桃花源的“乐”?学生明确:男女、老幼、渔人提问:他们分别为什么而乐?请你以其中一类人的身份和口吻说说看。教师以记者采访的形式跟学生交流,学生以文中人物的身份设身处地地感受桃源生活之乐。学生明确:(1)男人虽种植劳累,但他们乐,乐在不必服兵役,免受战乱之苦,能安居乐业。(2)女人虽采桑养蚕,织布缝衣,忙得不亦乐乎,但她们乐,乐在没有压迫,没有剥削,过和平安定的生活。(3)老人(黄发)“怡然自乐”,乐在老有所养,丰衣足食。学生思考并交流:...