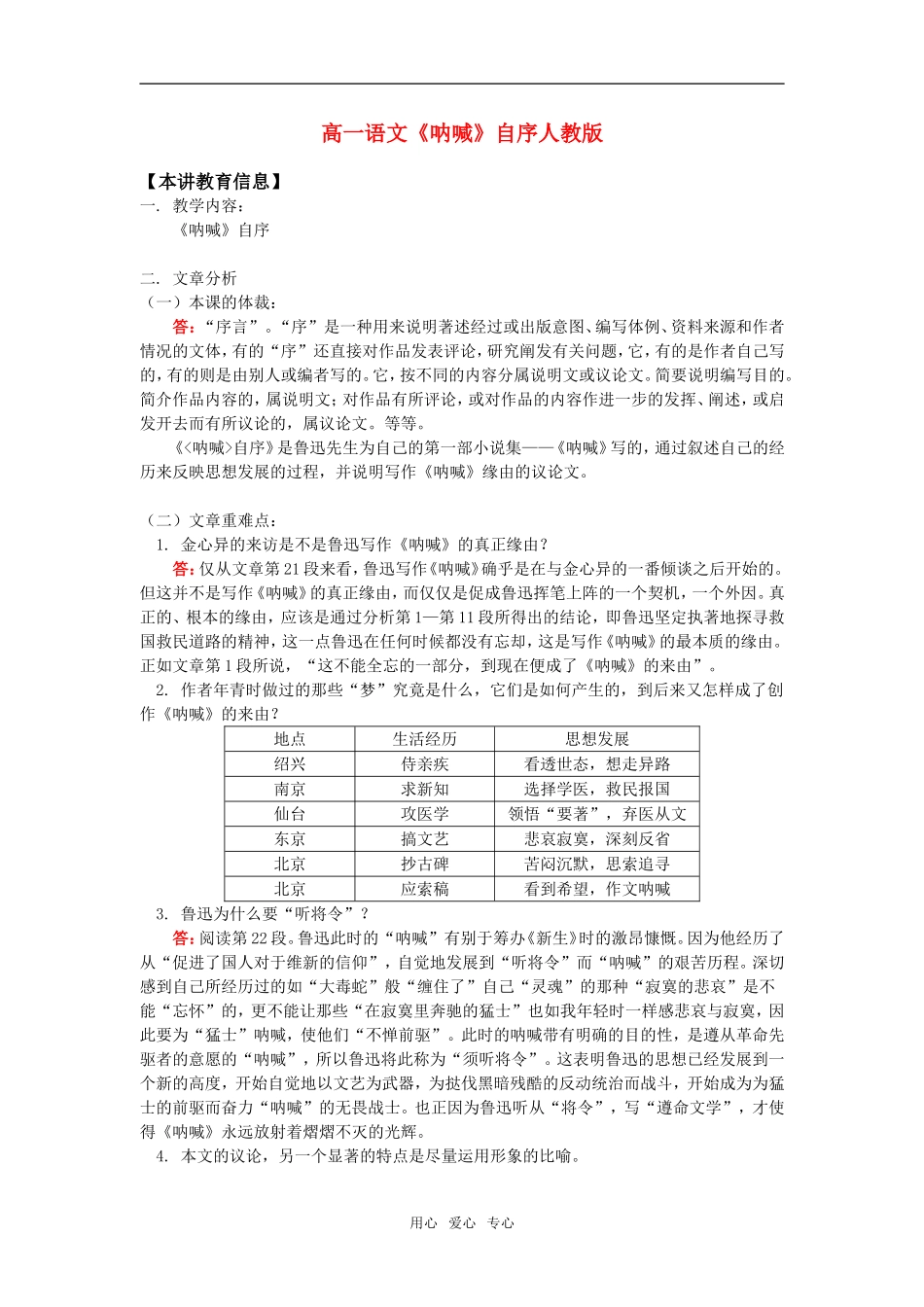

高一语文《呐喊》自序人教版【本讲教育信息】一.教学内容:《呐喊》自序二.文章分析(一)本课的体裁:答:“序言”。“序”是一种用来说明著述经过或出版意图、编写体例、资料来源和作者情况的文体,有的“序”还直接对作品发表评论,研究阐发有关问题,它,有的是作者自己写的,有的则是由别人或编者写的。它,按不同的内容分属说明文或议论文。简要说明编写目的。简介作品内容的,属说明文;对作品有所评论,或对作品的内容作进一步的发挥、阐述,或启发开去而有所议论的,属议论文。等等。《<呐喊>自序》是鲁迅先生为自己的第一部小说集——《呐喊》写的,通过叙述自己的经历来反映思想发展的过程,并说明写作《呐喊》缘由的议论文。(二)文章重难点:1.金心异的来访是不是鲁迅写作《呐喊》的真正缘由?答:仅从文章第21段来看,鲁迅写作《呐喊》确乎是在与金心异的一番倾谈之后开始的。但这并不是写作《呐喊》的真正缘由,而仅仅是促成鲁迅挥笔上阵的一个契机,一个外因。真正的、根本的缘由,应该是通过分析第1—第11段所得出的结论,即鲁迅坚定执著地探寻救国救民道路的精神,这一点鲁迅在任何时候都没有忘却,这是写作《呐喊》的最本质的缘由。正如文章第1段所说,“这不能全忘的一部分,到现在便成了《呐喊》的来由”。2.作者年青时做过的那些“梦”究竟是什么,它们是如何产生的,到后来又怎样成了创作《呐喊》的来由?地点生活经历思想发展绍兴侍亲疾看透世态,想走异路南京求新知选择学医,救民报国仙台攻医学领悟“要著”,弃医从文东京搞文艺悲哀寂寞,深刻反省北京抄古碑苦闷沉默,思索追寻北京应索稿看到希望,作文呐喊3.鲁迅为什么要“听将令”?答:阅读第22段。鲁迅此时的“呐喊”有别于筹办《新生》时的激昂慷慨。因为他经历了从“促进了国人对于维新的信仰”,自觉地发展到“听将令”而“呐喊”的艰苦历程。深切感到自己所经历过的如“大毒蛇”般“缠住了”自己“灵魂”的那种“寂寞的悲哀”是不能“忘怀”的,更不能让那些“在寂寞里奔驰的猛士”也如我年轻时一样感悲哀与寂寞,因此要为“猛士”呐喊,使他们“不惮前驱”。此时的呐喊带有明确的目的性,是遵从革命先驱者的意愿的“呐喊”,所以鲁迅将此称为“须听将令”。这表明鲁迅的思想已经发展到一个新的高度,开始自觉地以文艺为武器,为挞伐黑暗残酷的反动统治而战斗,开始成为为猛士的前驱而奋力“呐喊”的无畏战士。也正因为鲁迅听从“将令”,写“遵命文学”,才使得《呐喊》永远放射着熠熠不灭的光辉。4.本文的议论,另一个显著的特点是尽量运用形象的比喻。用心爱心专心如把叫喊于生人中却毫无反响而感到的寂寞孤独,比喻为“置身毫无边际的荒原,无可措手的了”,这使人感受到鲁迅当时悲哀的深广。再如用“铁匣子”比喻当时异常黑暗顽固的旧社会,以“熟睡的人们”比喻受封建思想毒害、精神麻木的国民,以“不久都要闷死了”预示他们可怕可悲的前途。这些比喻,不仅贴切形象,而且触目惊心,具有振聋发聩的作用。最后,把适应新民主主义思想文化革命的需要比喻为“听将令”,这就突出表达了鲁迅高度的斗争自觉性。【模拟试题】一.阅读下列语段,完成1—3题。S会馆里有三间屋,相传是往昔曾在院子里的槐树上缢死过一个女人的,现在槐树已经高不可攀了,而这屋还没有人住;许多年,我便寓在这屋里钞古碑。客中少有人来,古碑中也遇不到什么问题和主义,而我的生命却居然暗暗的消去了,这也就是我惟一的愿望。夏夜,蚊子多了,便摇着蒲扇坐在槐树下,从密叶缝里看那一点一点的青天,晚出的槐蚕又每每冰冷的落在头颈上。假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而是从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?1.作者在第1段文字中写“槐树上缢死过一个女人”的事,目的是什么?2.第1段文字中景物描写的作用是什么?答:3.第2段文字中“铁屋子”、“熟睡的人们”、“较为清醒的几个人”各比喻什么?作者用这个比喻表明了什么观点?答:二.阅读下段文...