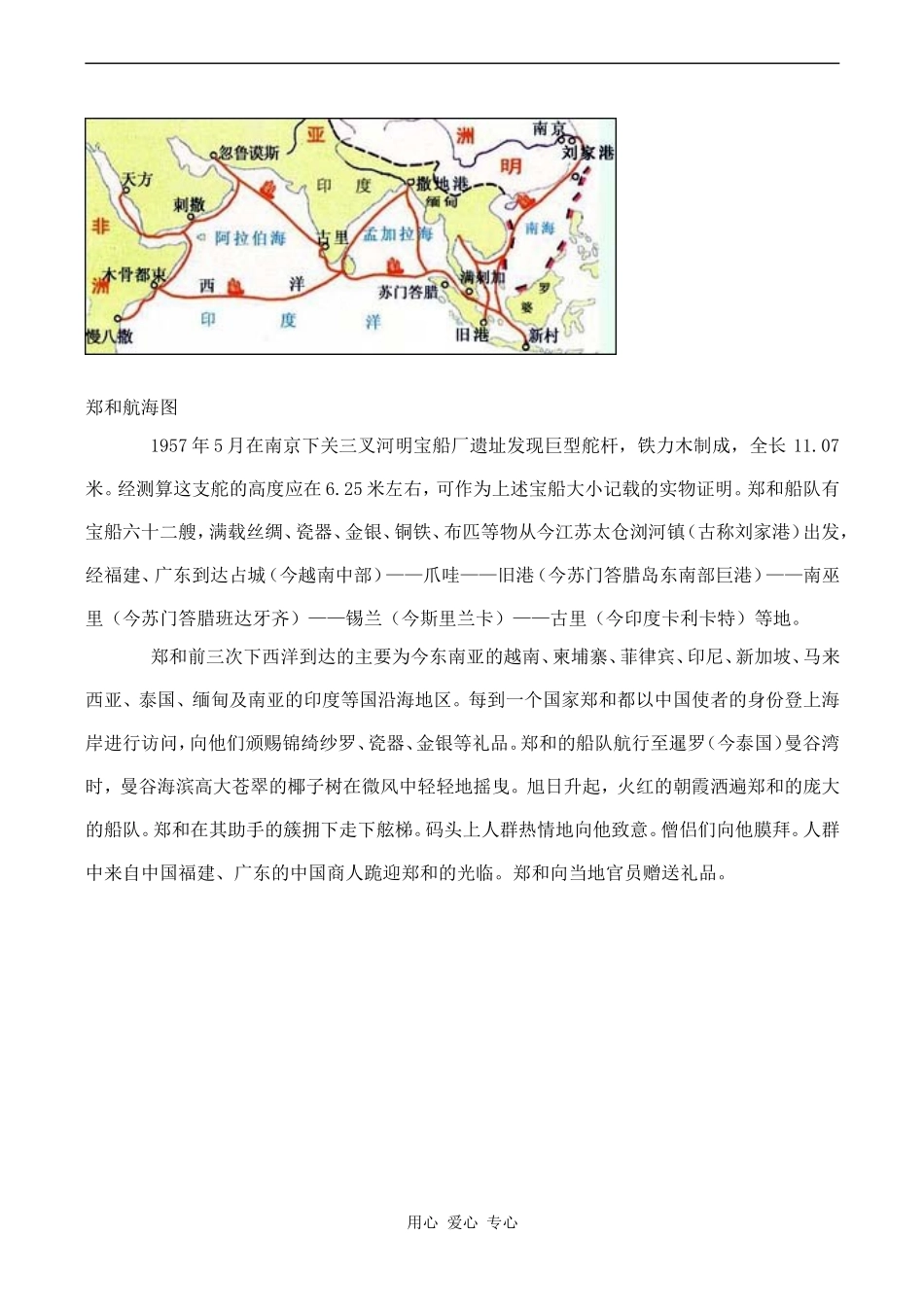

郑和(1371-1433年),云南昆阳(今晋宁)人,回族,原姓马名和,小字三宝。据传,其三十七世祖是伊斯兰教创始人穆罕默德。他的祖父及父亲都曾到伊斯兰教圣地麦加去朝圣。出身伊斯兰教名门望族的郑和自幼受过良好教育,并对西洋事物有所耳闻。郑和幼年参加明军,为燕王朱棣太监。《明史》郑和有传,称郑和“自幼有材志”、“丰躯伟貌”、“博辩机敏”、“谦恭谨密”、“出入战阵多建奇功”。郑和受到做了皇帝的明成祖朱棣的信任,被提升为内官监太监,永乐二年(1404年)赐姓郑,从此名郑和。永乐三年(1405)年六月十五日,明成祖派遗郑和出使西洋,揭开了郑和七下西洋的序幕。郑和出使西洋的人员组成,主要人员有水手、官兵、采办、工匠、医生、翻译等27800多人。郑和船队,性能、装备及规模都是当时世界一流的。船队中较大的船舶称为宝船。宝船最大者长四十四丈、宽十八丈,中者长三十七丈,宽十五丈。九桅十二帆,十六橹至二十橹,舵重4810公斤。用心爱心专心郑和航海图1957年5月在南京下关三叉河明宝船厂遗址发现巨型舵杆,铁力木制成,全长11.07米。经测算这支舵的高度应在6.25米左右,可作为上述宝船大小记载的实物证明。郑和船队有宝船六十二艘,满载丝绸、瓷器、金银、铜铁、布匹等物从今江苏太仓浏河镇(古称刘家港)出发,经福建、广东到达占城(今越南中部)——爪哇——旧港(今苏门答腊岛东南部巨港)——南巫里(今苏门答腊班达牙齐)——锡兰(今斯里兰卡)——古里(今印度卡利卡特)等地。郑和前三次下西洋到达的主要为今东南亚的越南、柬埔寨、菲律宾、印尼、新加坡、马来西亚、泰国、缅甸及南亚的印度等国沿海地区。每到一个国家郑和都以中国使者的身份登上海岸进行访问,向他们颁赐锦绮纱罗、瓷器、金银等礼品。郑和的船队航行至暹罗(今泰国)曼谷湾时,曼谷海滨高大苍翠的椰子树在微风中轻轻地摇曳。旭日升起,火红的朝霞洒遍郑和的庞大的船队。郑和在其助手的簇拥下走下舷梯。码头上人群热情地向他致意。僧侣们向他膜拜。人群中来自中国福建、广东的中国商人跪迎郑和的光临。郑和向当地官员赠送礼品。用心爱心专心郑和起锚地——太仓刘家港郑和船队航行到锡兰时,今日的科伦坡只是一个小海港。当时锡兰科提王国的首都就在这里。郑和登上了锡兰海岸,当地官员、僧侣、商人(包括中国商人)在码头欢迎中国船队的到来。郑和对锡兰佛寺进行布施,并立下碑记。碑文中写道:“谨以金银织锦、纺丝宝幡、香炉花瓶、表里灯烛等物,布施佛寺以充供养,惟世尊鉴之。”事隔500余年后,该碑在锡兰岛加里镇发现,现保存于斯里兰卡博物馆中。碑文是用汉文、泰米尔文及波斯文所刻。它不仅是中斯两国友好交往的珍贵文物,而且是郑和登上锡兰海岸,并在锡兰佛寺进行布施的见证。郑和下西洋的宝船模型郑和的第四至第七次下西洋远航中,最远航行至非洲东海岸。途经主要国家及地区有满刺加、爪哇、占城、苏门答腊、阿鲁、锡兰、柯枝、古里、甘把里、阿丹、刺撒、南渤利、彭享(今马来西亚彭京河口)、急兰丹(今马来西亚哥打巴鲁)、加异勒、忽鲁漠斯(今霍尔木兹海峡格什姆岛)、比刺、淄山(马尔代夫群岛)、孙刺、木骨都束(今摩加迪沙)、麻林(今肯尼亚的马林迪)仆刺、苏禄、沙里湾泥、竹步(今索马里)等。郑和历经艰险,在28年(1450-1433)年航海生涯中到达东南亚、南亚、伊朗、阿拉伯、非洲东海岸和红海沿岸共三十多个国家和地区。郑和第六次出使,曾到榜葛刺(今孟加拉)访问。用心爱心专心榜葛刺国王带着官员及迎宾的礼仪用品,骑着马,排起长长的队列欢迎郑和上岸。郑和与国王一起,在身穿盔甲的军士护卫下,向王宫走去。王宫大殿前设孔雀翎伞盖百余,又有百余头大象列队,欢迎的场面降重而又热烈。郑和宣读明成祖的诏书,国王拜接,并叩头谢恩。随后国王举行盛大宴会款待郑和。郑和船队驶向印度洋郑和船队的访问在亚洲、非洲沿海国家产生了广泛的影响,也激起这些国家对明朝的强烈想往。他们想看一看中国,想见一见明成祖。当时,渤泥(今加里曼丹)和满刺加的国王和王后都到过我国南京,明成祖盛情接待了他们。东非的麻林国王哇顿亲自率众访问中国,不幸在福州病逝。另...