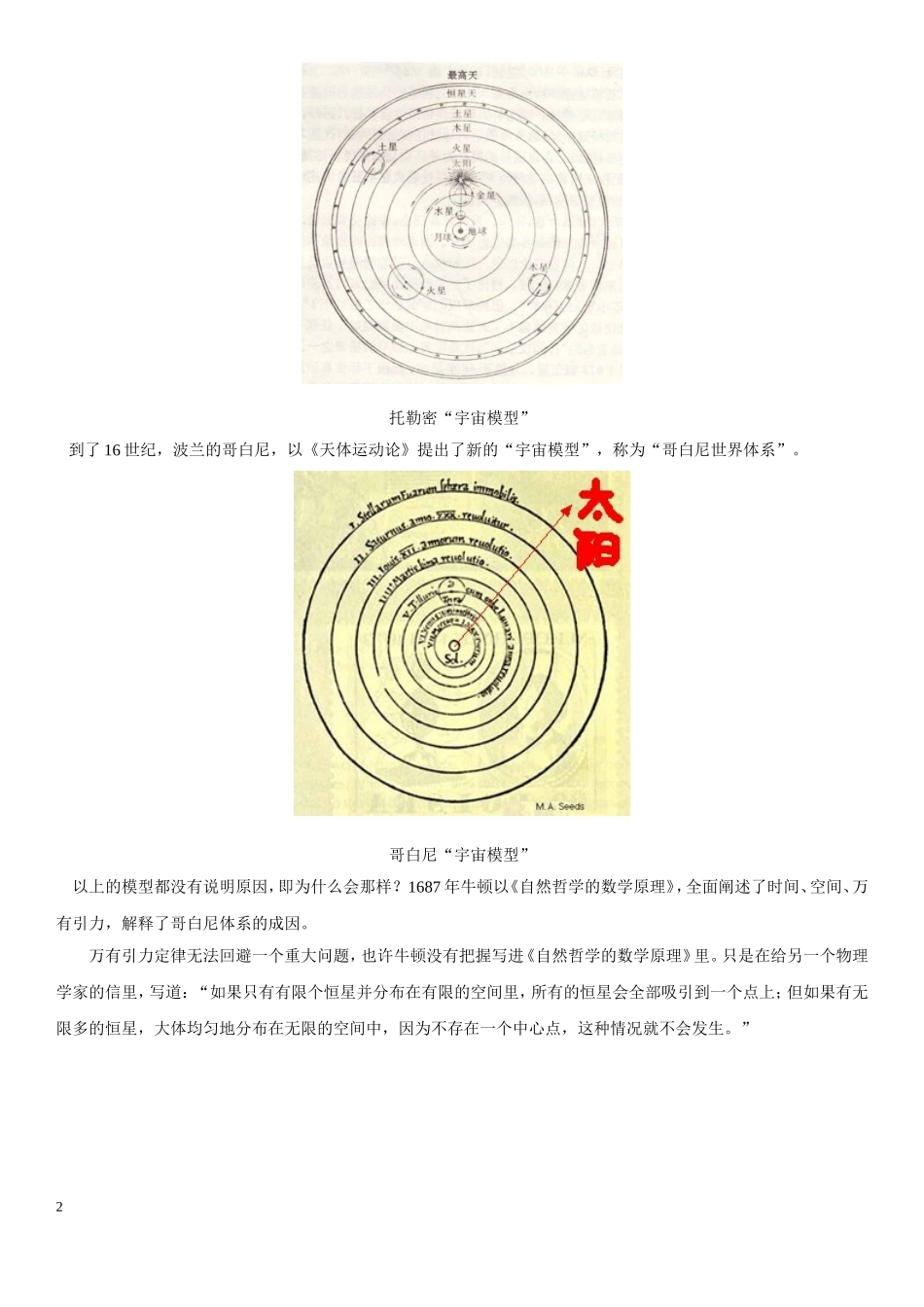

“花开”学习课堂讲稿之二十四略述“从大爆炸到黑洞”瞿佑石自从“盘古开天地”,说的是:到处混沌一片,无上下左右、没有东西南北、、、有个叫“盘古”的巨人用大斧一劈,顿时轻而清、重而浊、、、便形成了天地。轻清上、重浊下该传说看上去很荒谬,却是一个最早的“宇宙模型”。在大禹治水之前就有了,让今天的科学家惊叹不已:4千年前的人,居然知道“天地诞生于混沌”;还知道天地之间的距离会不断扩展。到了公元前4世纪,希腊的亚里斯多德对宇宙及诸多方面进行了全面、深刻的论述。他的思想被公元后2世纪的托勒密,做成了一个“宇宙模型”,称为“托勒密世界体系”。从亚里斯多德算起,近20个世纪无人撼动。1托勒密“宇宙模型”到了16世纪,波兰的哥白尼,以《天体运动论》提出了新的“宇宙模型”,称为“哥白尼世界体系”。哥白尼“宇宙模型”以上的模型都没有说明原因,即为什么会那样?1687年牛顿以《自然哲学的数学原理》,全面阐述了时间、空间、万有引力,解释了哥白尼体系的成因。万有引力定律无法回避一个重大问题,也许牛顿没有把握写进《自然哲学的数学原理》里。只是在给另一个物理学家的信里,写道:“如果只有有限个恒星并分布在有限的空间里,所有的恒星会全部吸引到一个点上;但如果有无限多的恒星,大体均匀地分布在无限的空间中,因为不存在一个中心点,这种情况就不会发生。”2牛顿的万有引力所维系的行星(牛顿的意思是:宇宙是无限的,恒星数是无限的,宇宙基本平衡,是“静态”的。)这个思想在后面的二百多年内,非常牢固、无人怀疑!恩格斯甚至直接写道:“宇宙是无限的,时间是永恒的。”(他不是物理学家,胡说而已)到了1915年,爱因斯坦完成了《广义相对论》(原版),但自己觉得很不对头!怎么会呢?宇宙会坍塌?于是便来了个“画蛇添足”!在方程里加入了一个“宇宙常数”,去迎合牛顿的思想,使得宇宙维持平衡的、静态的!(宇宙常数赋予时空以固有的、天然的膨胀性,去平衡牛顿引力的吸引作用,使得宇宙维持静态、平衡态。)插入一个概念:奥地利物理学家,多普勒(1803-1853)证实:声源离我们而去时,音调逐渐低沉即音频渐低。他还断言,光也是如此,即可见光光源远离时,光频渐低则光色渐红,这叫“红移”现象。反之,光源驶近时,光谱“蓝移”。回头再说:《广义相对论》发表10年后,美国有个超级猛男,叫哈勃(篮球、游泳、拳击均为全美顶尖高手),比爱因斯坦小10岁。他用“加州理工”在威尔逊山上的望远镜,对河外星系进行了长时间观察。他和所有人一样,本来以为:无数的恒星和星系,它们的运动应该是杂乱的,就像“布朗运动”那样,那些恒星或星系的光谱应该有红移也有蓝移……令人吃惊的是,所有星系及恒星,全部都在红移!(即远离我们而去!)。更为令人惊讶的是:各星系红移的大小也不是随机的,而是红移量与到我们的距离成正比!34横轴为所观测的星系到我们的距离、纵轴为星系飞离我们的速度。即:星系越远,飞离我们的速度越快!所有星系都在离我们而去。这表明宇宙不能像人们原来所想象的那样处于静态,而是在膨胀!这一发现,就像牛顿的万有引力的发现一样,是人类最伟大的科学发现之一。其实,牛顿和爱因斯坦都曾经把手指按到了这层窗户纸,但都没有捅破。越远的星系跑得越快如果把时间反推回去,那么各星系的距离则小些……再往回推(推到100-200亿年前),宇宙中的各星系之间的距离会为零。那便是宇宙的起点,即大爆炸点。(那点的质量、密度、时空曲率都是无穷大;那点的半径是零、时间是零)5宇宙大爆炸这个“大爆炸模型”是三维的,利用“光锥”的思路,加入“时间维”便是:大爆炸后……“大爆炸”一词,是比利时神父勒梅特在麻省理工学习后,于1932年提出的。勒梅特提出“原始原子”爆炸起源6保守的物理学家们并不相信这个模型,他们中的代表如英国的霍伊尔,提出了一个尖锐的问题:“既然是爆炸出来的,那爆炸总得留下点什么信息下来吧?谁能找到那个证据?”普林斯顿大学的迪克和皮伯尔斯俩教授觉得:早期宇宙是那样地炽热、且密度极高,会发出高能射线和白热光芒。这种光芒我们现在仍然能看到,因为早期宇宙太遥...