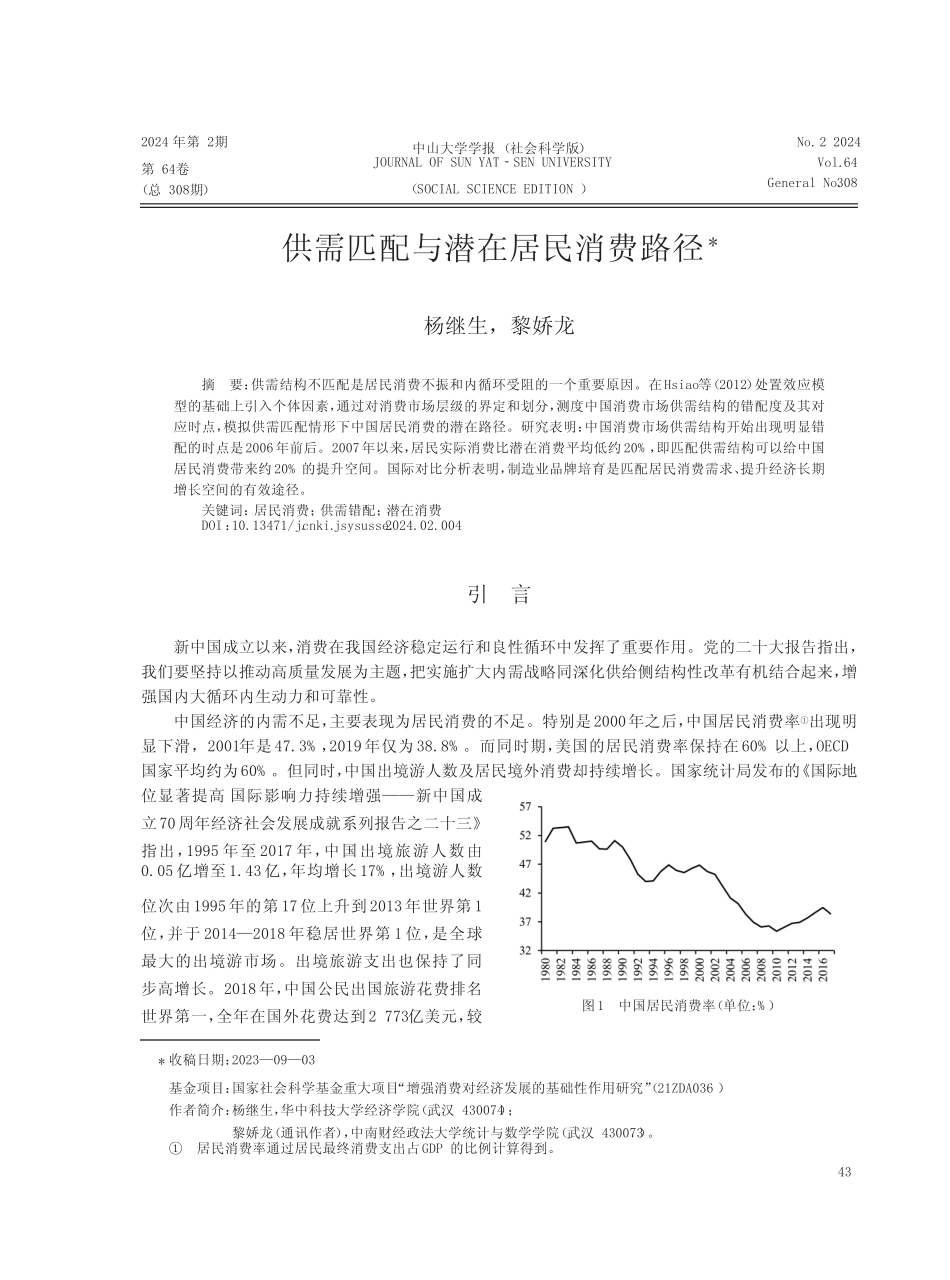

2024年第2期第64卷(总308期)No.22024Vol.64GeneralNo.308供需匹配与潜在居民消费路径*杨继生,黎娇龙摘要:供需结构不匹配是居民消费不振和内循环受阻的一个重要原因。在Hsiao等(2012)处置效应模型的基础上引入个体因素,通过对消费市场层级的界定和划分,测度中国消费市场供需结构的错配度及其对应时点,模拟供需匹配情形下中国居民消费的潜在路径。研究表明:中国消费市场供需结构开始出现明显错配的时点是2006年前后。2007年以来,居民实际消费比潜在消费平均低约20%,即匹配供需结构可以给中国居民消费带来约20%的提升空间。国际对比分析表明,制造业品牌培育是匹配居民消费需求、提升经济长期增长空间的有效途径。关键词:居民消费;供需错配;潜在消费DOI:10.13471/j.cnki.jsysusse.2024.02.004引言新中国成立以来,消费在我国经济稳定运行和良性循环中发挥了重要作用。党的二十大报告指出,我们要坚持以推动高质量发展为主题,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,增强国内大循环内生动力和可靠性。中国经济的内需不足,主要表现为居民消费的不足。特别是2000年之后,中国居民消费率①出现明显下滑,2001年是47.3%,2019年仅为38.8%。而同时期,美国的居民消费率保持在60%以上,OECD国家平均约为60%。但同时,中国出境游人数及居民境外消费却持续增长。国家统计局发布的《国际地位显著提高国际影响力持续增强——新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告之二十三》指出,1995年至2017年,中国出境旅游人数由0.05亿增至1.43亿,年均增长17%,出境游人数位次由1995年的第17位上升到2013年世界第1位,并于2014—2018年稳居世界第1位,是全球最大的出境游市场。出境旅游支出也保持了同步高增长。2018年,中国公民出国旅游花费排名世界第一,全年在国外花费达到2773亿美元,较*收稿日期:2023—09—03基金项目:国家社会科学基金重大项目“增强消费对经济发展的基础性作用研究”(21ZDA036)作者简介:杨继生,华中科技大学经济学院(武汉430074);黎娇龙(通讯作者),中南财经政法大学统计与数学学院(武汉430073)。①居民消费率通过居民最终消费支出占GDP的比例计算得到。中山大学学报(社会科学版)JOURNALOFSUNYAT‐SENUNIVERSITY(SOCIALSCIENCEEDITION)图1中国居民消费率(单位:%)43中山大学学报(社会科学版)2024年第2期上年增长5.2%①。其中,购物消费是境外消费最主要的方式。关于中国居民消费不足的原因,国内外学者着重于需求侧因素进行了大量研究。基于凯恩斯消费理论,Modigliani&Cao(2004)认为中国经济的高速增长是中国高储蓄低消费的重要影响因素。He&Cao(2007)也认为,高储蓄是中国居民收入增长到特定阶段的必然现象。因而,现有研究大都将收入作为影响居民消费的重要解释变量。基于生命周期理论,一些研究认为中国经济高速增长时期劳动人口比重上升和预期寿命延长是中国低消费的重要原因(Wei&Zhang,2011;刘生龙等,2012)。中国传统“重男孩”观念导致的性别比失调、婚姻市场的竞争性储蓄、女性劳动参与率等也会导致家庭高储蓄(尹志超和张诚,2019)。但也有研究指出,中国老年人的储蓄实际比工作人口更高(Chamon&Prasad,2010),生命周期理论无法解释现阶段中国老龄化越来越严重但居民储蓄率仍然很高的现象(汪伟和艾春荣,2015)。而且,性别比失衡主要体现在农村,而中国的高储蓄主要来自城镇居民(陈斌开和杨汝岱,2013)。基于预防性储蓄理论,一些研究认为中国的社会保障体系不健全,养老、医疗、子女教育支出的不确定性较大,居民有必要为此进行更多的预防性储蓄(Choietal.,2017;Heetal.,2018;曹伟等,2023)。因而,大量研究分析财政支出、公共教育支出、医疗保险等对居民消费的影响(Tagkalakis,2008;吕冰洋和毛捷,2014)。基于流动性约束理论,一些研究认为中国金融市场体系不健全,借贷约束和投资效率低下并存,居民只得倾向于更多的储蓄(万广华等,2001;甘犁等,2018)。然而,也有研究指出,这种观点与中国的金融市场和金融体系逐步改善、居民消费率却未见明显提升的现象不符(陈斌开等,20...