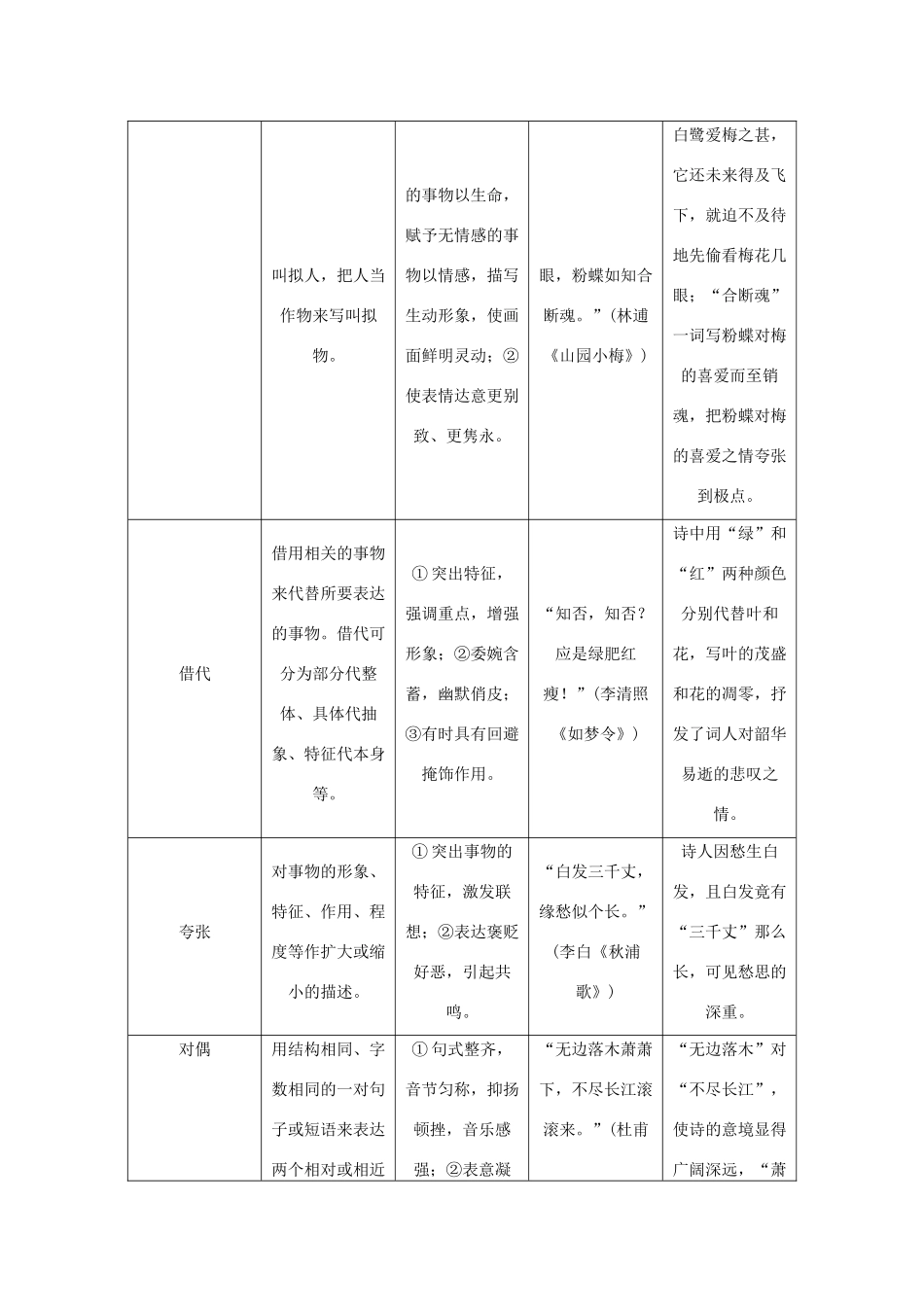

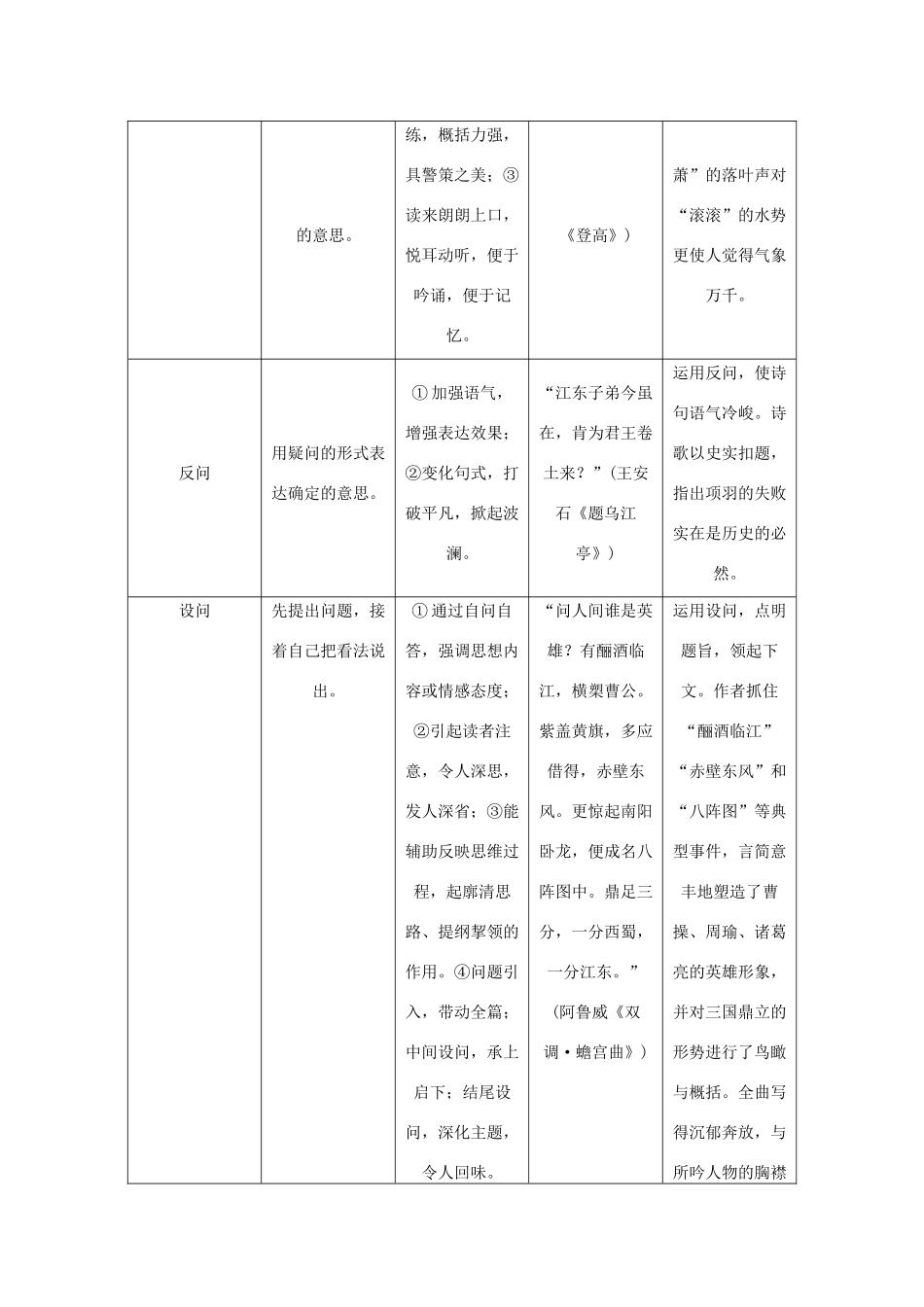

第四节鉴赏古代诗歌的表达技巧鉴赏古代诗歌的表达技巧,就是分析诗歌中运用了哪些表达技巧,这些表达技巧起什么表达作用。表达技巧就是作者在诗歌创作时所运用的技巧,又叫艺术手法。它是一个含义很广泛的概念,一般来说,“艺术手法”“表达特色”“表达技巧”“写作特点”“艺术特色”属于同一关系的大概念,它包括表达方式、表现手法、修辞手法、结构技巧、风格流派等小概念。对应学生用书p174诗歌中常用的修辞手法主要有比喻、比拟、借代、夸张、对偶、反问、设问、互文、通感、顶针、双关等,其中比喻、比拟、夸张、借代、双关是考查重点。高考一般要求辨析手法并分析其表情达意的效果。技巧说明作用示例赏析比喻用一种事物或情景来比方另一种事物或情景,可分为明喻、暗喻、借喻。①生动形象,突出特征;②化抽象为具体,化深奥为浅显,“状难写之景如在目前,含不尽之意见于言外”;③引发读者联想。“遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺。”(刘禹锡《望洞庭》)诗人将皓月银辉下的山比喻成银盘里的青螺,色调淡雅,山水浑然一体,抒发了对山水的热爱之情。比拟把物当作人来写①赋予无生命“霜禽欲下先偷用“先偷眼”写叫拟人,把人当作物来写叫拟物。的事物以生命,赋予无情感的事物以情感,描写生动形象,使画面鲜明灵动;②使表情达意更别致、更隽永。眼,粉蝶如知合断魂。”(林逋《山园小梅》)白鹭爱梅之甚,它还未来得及飞下,就迫不及待地先偷看梅花几眼;“合断魂”一词写粉蝶对梅的喜爱而至销魂,把粉蝶对梅的喜爱之情夸张到极点。借代借用相关的事物来代替所要表达的事物。借代可分为部分代整体、具体代抽象、特征代本身等。①突出特征,强调重点,增强形象;②委婉含蓄,幽默俏皮;③有时具有回避掩饰作用。“知否,知否?应是绿肥红瘦!”(李清照《如梦令》)诗中用“绿”和“红”两种颜色分别代替叶和花,写叶的茂盛和花的凋零,抒发了词人对韶华易逝的悲叹之情。夸张对事物的形象、特征、作用、程度等作扩大或缩小的描述。①突出事物的特征,激发联想;②表达褒贬好恶,引起共鸣。“白发三千丈,缘愁似个长。”(李白《秋浦歌》)诗人因愁生白发,且白发竟有“三千丈”那么长,可见愁思的深重。对偶用结构相同、字数相同的一对句子或短语来表达两个相对或相近①句式整齐,音节匀称,抑扬顿挫,音乐感强;②表意凝“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”(杜甫“无边落木”对“不尽长江”,使诗的意境显得广阔深远,“萧的意思。练,概括力强,具警策之美;③读来朗朗上口,悦耳动听,便于吟诵,便于记忆。《登高》)萧”的落叶声对“滚滚”的水势更使人觉得气象万千。反问用疑问的形式表达确定的意思。①加强语气,增强表达效果;②变化句式,打破平凡,掀起波澜。“江东子弟今虽在,肯为君王卷土来?”(王安石《题乌江亭》)运用反问,使诗句语气冷峻。诗歌以史实扣题,指出项羽的失败实在是历史的必然。设问先提出问题,接着自己把看法说出。①通过自问自答,强调思想内容或情感态度;②引起读者注意,令人深思,发人深省;③能辅助反映思维过程,起廓清思路、提纲挈领的作用。④问题引入,带动全篇;中间设问,承上启下;结尾设问,深化主题,令人回味。“问人间谁是英雄?有酾酒临江,横槊曹公。紫盖黄旗,多应借得,赤壁东风。更惊起南阳卧龙,便成名八阵图中。鼎足三分,一分西蜀,一分江东。”(阿鲁威《双调·蟾宫曲》)运用设问,点明题旨,领起下文。作者抓住“酾酒临江”“赤壁东风”和“八阵图”等典型事件,言简意丰地塑造了曹操、周瑜、诸葛亮的英雄形象,并对三国鼎立的形势进行了鸟瞰与概括。全曲写得沉郁奔放,与所吟人物的胸襟抱负暗相契合。互文指诗文的相邻句中所用的词语互相补充,结合起来表示一个完整意思的一种修辞方式。用简洁的文字、含蓄而凝练的语句来表达丰富的内容,以收到言简意丰的效果。“迢迢牵牛星,皎皎河汉女。”(《古诗十九首》)运用互文,使诗句含蓄隽永。这两句分别从两处落笔,言牵牛曰“迢迢”,状织女曰“皎皎”。“迢迢”“皎皎”互文见义。通感指采用不同感觉间相互沟通与挪移的方式描摹对象。①化抽象为具象,突出特征,增强...