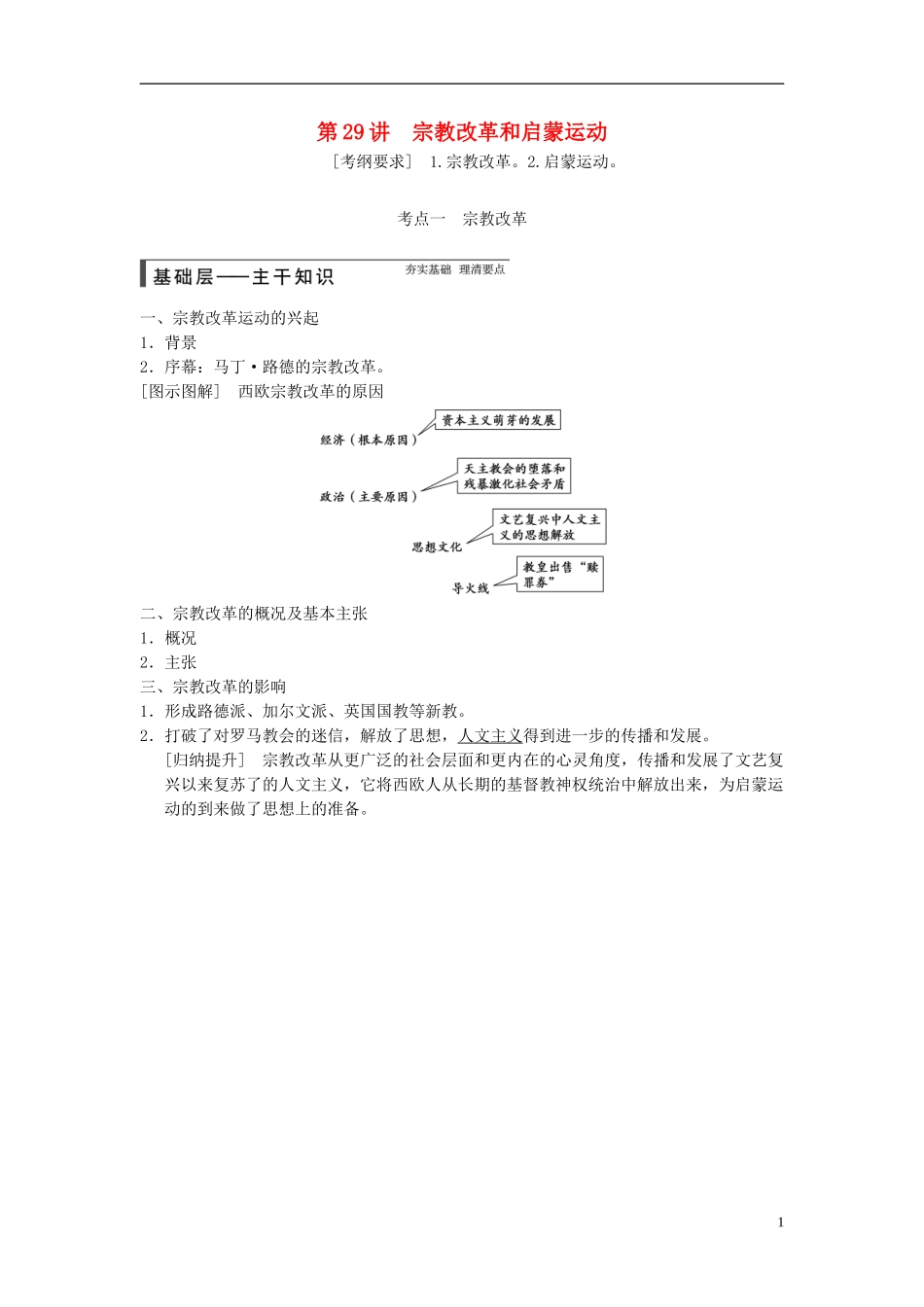

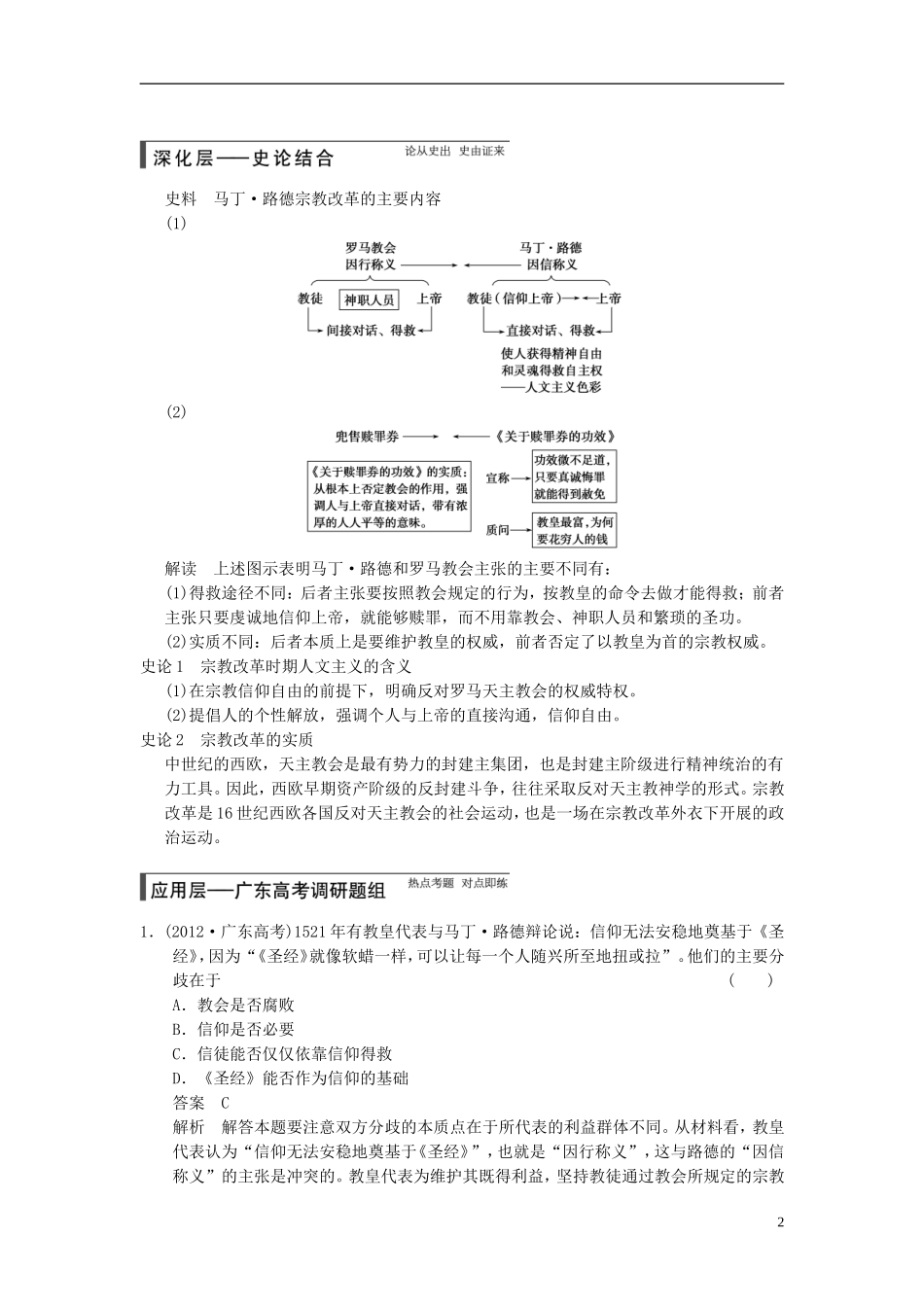

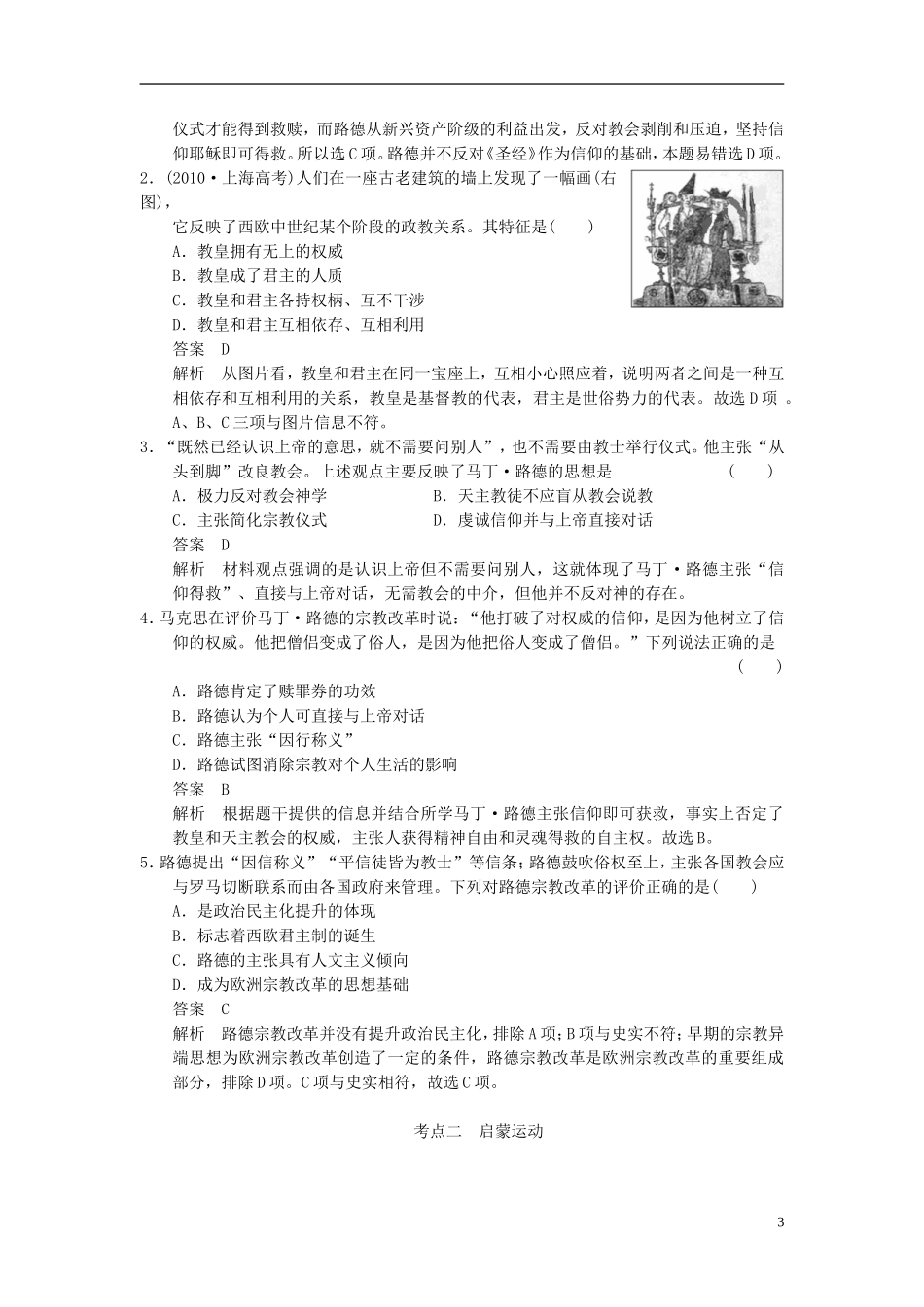

第29讲宗教改革和启蒙运动[考纲要求]1.宗教改革。2.启蒙运动。考点一宗教改革一、宗教改革运动的兴起1.背景2.序幕:马丁·路德的宗教改革。[图示图解]西欧宗教改革的原因二、宗教改革的概况及基本主张1.概况2.主张三、宗教改革的影响1.形成路德派、加尔文派、英国国教等新教。2.打破了对罗马教会的迷信,解放了思想,人文主义得到进一步的传播和发展。[归纳提升]宗教改革从更广泛的社会层面和更内在的心灵角度,传播和发展了文艺复兴以来复苏了的人文主义,它将西欧人从长期的基督教神权统治中解放出来,为启蒙运动的到来做了思想上的准备。1史料马丁·路德宗教改革的主要内容(1)(2)解读上述图示表明马丁·路德和罗马教会主张的主要不同有:(1)得救途径不同:后者主张要按照教会规定的行为,按教皇的命令去做才能得救;前者主张只要虔诚地信仰上帝,就能够赎罪,而不用靠教会、神职人员和繁琐的圣功。(2)实质不同:后者本质上是要维护教皇的权威,前者否定了以教皇为首的宗教权威。史论1宗教改革时期人文主义的含义(1)在宗教信仰自由的前提下,明确反对罗马天主教会的权威特权。(2)提倡人的个性解放,强调个人与上帝的直接沟通,信仰自由。史论2宗教改革的实质中世纪的西欧,天主教会是最有势力的封建主集团,也是封建主阶级进行精神统治的有力工具。因此,西欧早期资产阶级的反封建斗争,往往采取反对天主教神学的形式。宗教改革是16世纪西欧各国反对天主教会的社会运动,也是一场在宗教改革外衣下开展的政治运动。1.(2012·广东高考)1521年有教皇代表与马丁·路德辩论说:信仰无法安稳地奠基于《圣经》,因为“《圣经》就像软蜡一样,可以让每一个人随兴所至地扭或拉”。他们的主要分歧在于()A.教会是否腐败B.信仰是否必要C.信徒能否仅仅依靠信仰得救D.《圣经》能否作为信仰的基础答案C解析解答本题要注意双方分歧的本质点在于所代表的利益群体不同。从材料看,教皇代表认为“信仰无法安稳地奠基于《圣经》”,也就是“因行称义”,这与路德的“因信称义”的主张是冲突的。教皇代表为维护其既得利益,坚持教徒通过教会所规定的宗教2仪式才能得到救赎,而路德从新兴资产阶级的利益出发,反对教会剥削和压迫,坚持信仰耶稣即可得救。所以选C项。路德并不反对《圣经》作为信仰的基础,本题易错选D项。2.(2010·上海高考)人们在一座古老建筑的墙上发现了一幅画(右图),它反映了西欧中世纪某个阶段的政教关系。其特征是()A.教皇拥有无上的权威B.教皇成了君主的人质C.教皇和君主各持权柄、互不干涉D.教皇和君主互相依存、互相利用答案D解析从图片看,教皇和君主在同一宝座上,互相小心照应着,说明两者之间是一种互相依存和互相利用的关系,教皇是基督教的代表,君主是世俗势力的代表。故选D项。A、B、C三项与图片信息不符。3.“既然已经认识上帝的意思,就不需要问别人”,也不需要由教士举行仪式。他主张“从头到脚”改良教会。上述观点主要反映了马丁·路德的思想是()A.极力反对教会神学B.天主教徒不应盲从教会说教C.主张简化宗教仪式D.虔诚信仰并与上帝直接对话答案D解析材料观点强调的是认识上帝但不需要问别人,这就体现了马丁·路德主张“信仰得救”、直接与上帝对话,无需教会的中介,但他并不反对神的存在。4.马克思在评价马丁·路德的宗教改革时说:“他打破了对权威的信仰,是因为他树立了信仰的权威。他把僧侣变成了俗人,是因为他把俗人变成了僧侣。”下列说法正确的是()A.路德肯定了赎罪券的功效B.路德认为个人可直接与上帝对话C.路德主张“因行称义”D.路德试图消除宗教对个人生活的影响答案B解析根据题干提供的信息并结合所学马丁·路德主张信仰即可获救,事实上否定了教皇和天主教会的权威,主张人获得精神自由和灵魂得救的自主权。故选B。5.路德提出“因信称义”“平信徒皆为教士”等信条;路德鼓吹俗权至上,主张各国教会应与罗马切断联系而由各国政府来管理。下列对路德宗教改革的评价正确的是()A.是政治民主化提升的体现B.标志着西欧君主制的诞生C.路德的主张具有人文主义倾向D.成为欧洲宗教改革的思想基础答案C解析路德宗教改革...