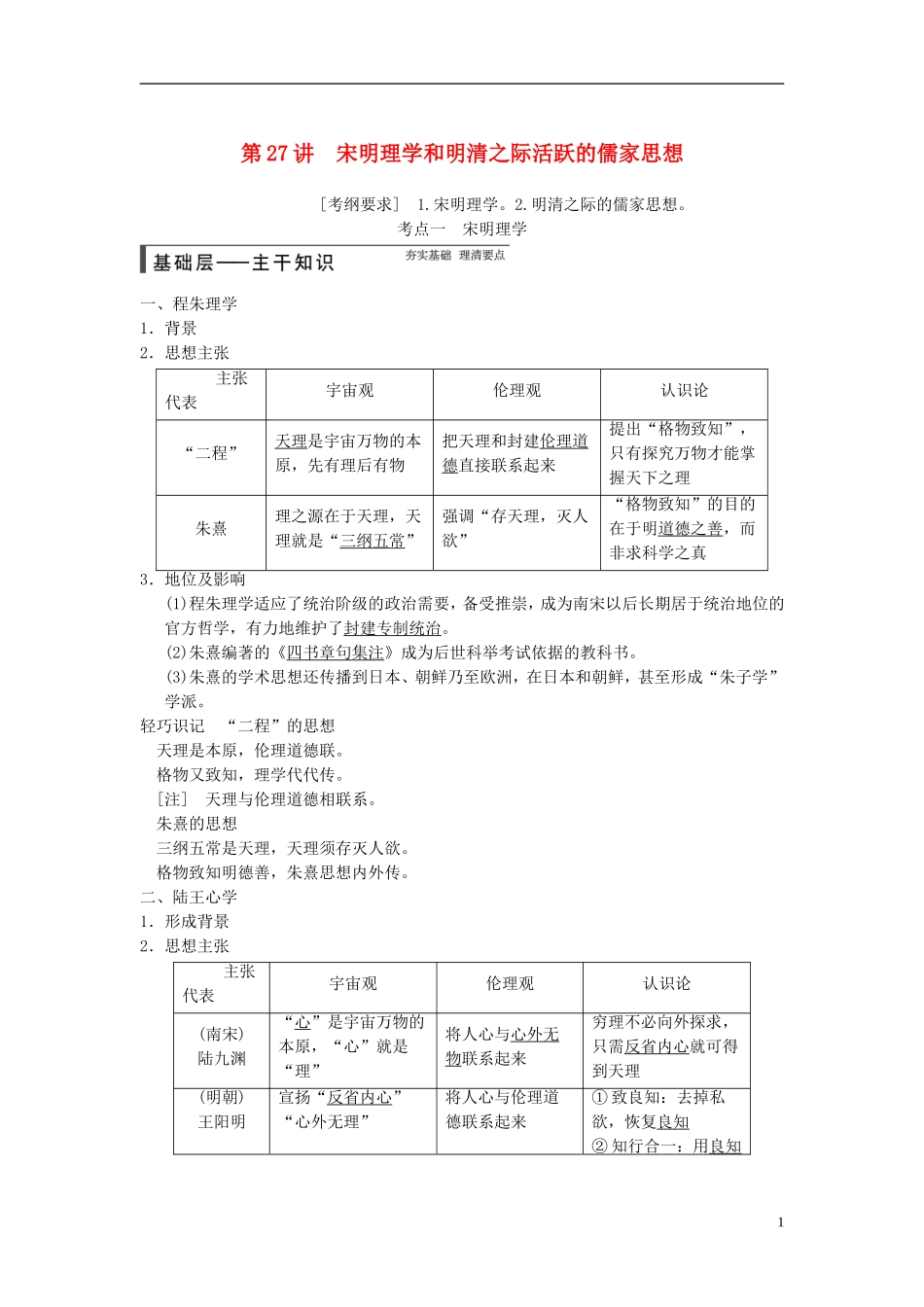

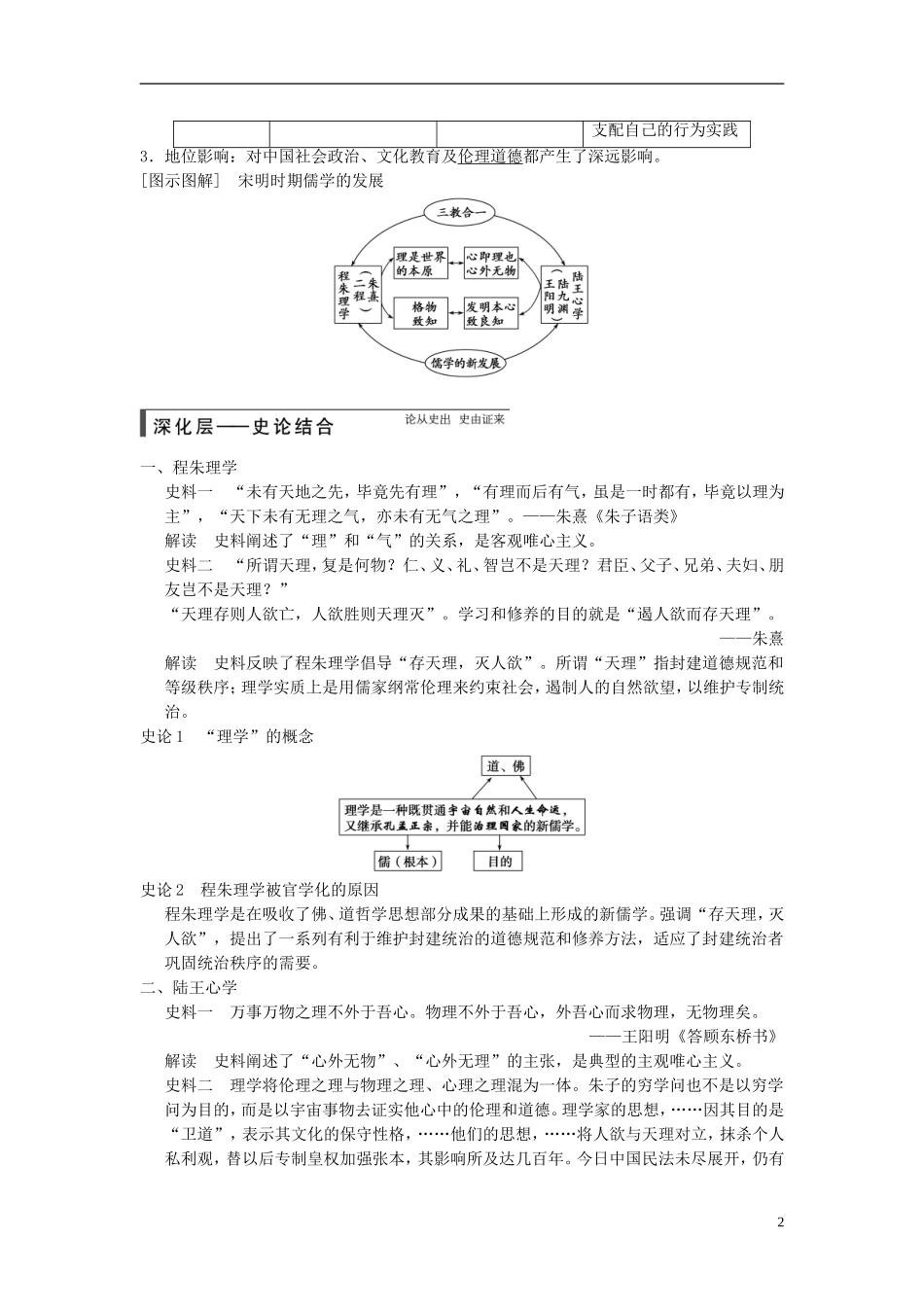

第27讲宋明理学和明清之际活跃的儒家思想[考纲要求]1.宋明理学。2.明清之际的儒家思想。考点一宋明理学一、程朱理学1.背景2.思想主张主张代表宇宙观伦理观认识论“二程”天理是宇宙万物的本原,先有理后有物把天理和封建伦理道德直接联系起来提出“格物致知”,只有探究万物才能掌握天下之理朱熹理之源在于天理,天理就是“三纲五常”强调“存天理,灭人欲”“格物致知”的目的在于明道德之善,而非求科学之真3.地位及影响(1)程朱理学适应了统治阶级的政治需要,备受推崇,成为南宋以后长期居于统治地位的官方哲学,有力地维护了封建专制统治。(2)朱熹编著的《四书章句集注》成为后世科举考试依据的教科书。(3)朱熹的学术思想还传播到日本、朝鲜乃至欧洲,在日本和朝鲜,甚至形成“朱子学”学派。轻巧识记“二程”的思想天理是本原,伦理道德联。格物又致知,理学代代传。[注]天理与伦理道德相联系。朱熹的思想三纲五常是天理,天理须存灭人欲。格物致知明德善,朱熹思想内外传。二、陆王心学1.形成背景2.思想主张主张代表宇宙观伦理观认识论(南宋)陆九渊“心”是宇宙万物的本原,“心”就是“理”将人心与心外无物联系起来穷理不必向外探求,只需反省内心就可得到天理(明朝)王阳明宣扬“反省内心”“心外无理”将人心与伦理道德联系起来①致良知:去掉私欲,恢复良知②知行合一:用良知1支配自己的行为实践3.地位影响:对中国社会政治、文化教育及伦理道德都产生了深远影响。[图示图解]宋明时期儒学的发展一、程朱理学史料一“未有天地之先,毕竟先有理”,“有理而后有气,虽是一时都有,毕竟以理为主”,“天下未有无理之气,亦未有无气之理”。——朱熹《朱子语类》解读史料阐述了“理”和“气”的关系,是客观唯心主义。史料二“所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理?”“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”。学习和修养的目的就是“遏人欲而存天理”。——朱熹解读史料反映了程朱理学倡导“存天理,灭人欲”。所谓“天理”指封建道德规范和等级秩序;理学实质上是用儒家纲常伦理来约束社会,遏制人的自然欲望,以维护专制统治。史论1“理学”的概念史论2程朱理学被官学化的原因程朱理学是在吸收了佛、道哲学思想部分成果的基础上形成的新儒学。强调“存天理,灭人欲”,提出了一系列有利于维护封建统治的道德规范和修养方法,适应了封建统治者巩固统治秩序的需要。二、陆王心学史料一万事万物之理不外于吾心。物理不外于吾心,外吾心而求物理,无物理矣。——王阳明《答顾东桥书》解读史料阐述了“心外无物”、“心外无理”的主张,是典型的主观唯心主义。史料二理学将伦理之理与物理之理、心理之理混为一体。朱子的穷学问也不是以穷学问为目的,而是以宇宙事物去证实他心中的伦理和道德。理学家的思想,……因其目的是“卫道”,表示其文化的保守性格,……他们的思想,……将人欲与天理对立,抹杀个人私利观,替以后专制皇权加强张本,其影响所及达几百年。今日中国民法未尽展开,仍有2以道德观念代替法律的倾向,也不能与宋儒无关。——摘引自黄仁宇著《现代中国的历程》解读史料表明理学对儒家思想有如下新发展:将伦理、物理、心理之理混同,以一切知识去证实儒家伦理道德。对立天理与人欲、抹杀个人私利观,以卫道为目的,文化性格保守。这些发展对中国社会的重大影响是为皇权专制张本,以道德代替法律,影响中国近代法制化建设。史论程朱理学与陆王心学的异同(1)共同点①内容相同:都是儒学的表现形式,都继承了孔孟“仁”“礼”的思想,都认为世界的本原是“理”。②影响相同:都有助于统治者维护专制统治,都压制、扼杀人们的自然欲求;理学重视主观意志力量,强调人的社会责任和历史使命,对塑造中华民族的性格都起了积极影响。(2)不同点①对世界本原的具体认识不同:程朱理学认为世界的本原是外在的“理”;陆王心学认为世界的本原是内在的“心”,认为本心是“理”。②把握“理”的途径不同:程朱理学主张用“格物致知”的方法去认识和把握“理”;陆王心学提出求“理”就是进行内心的反省,克服私欲,...