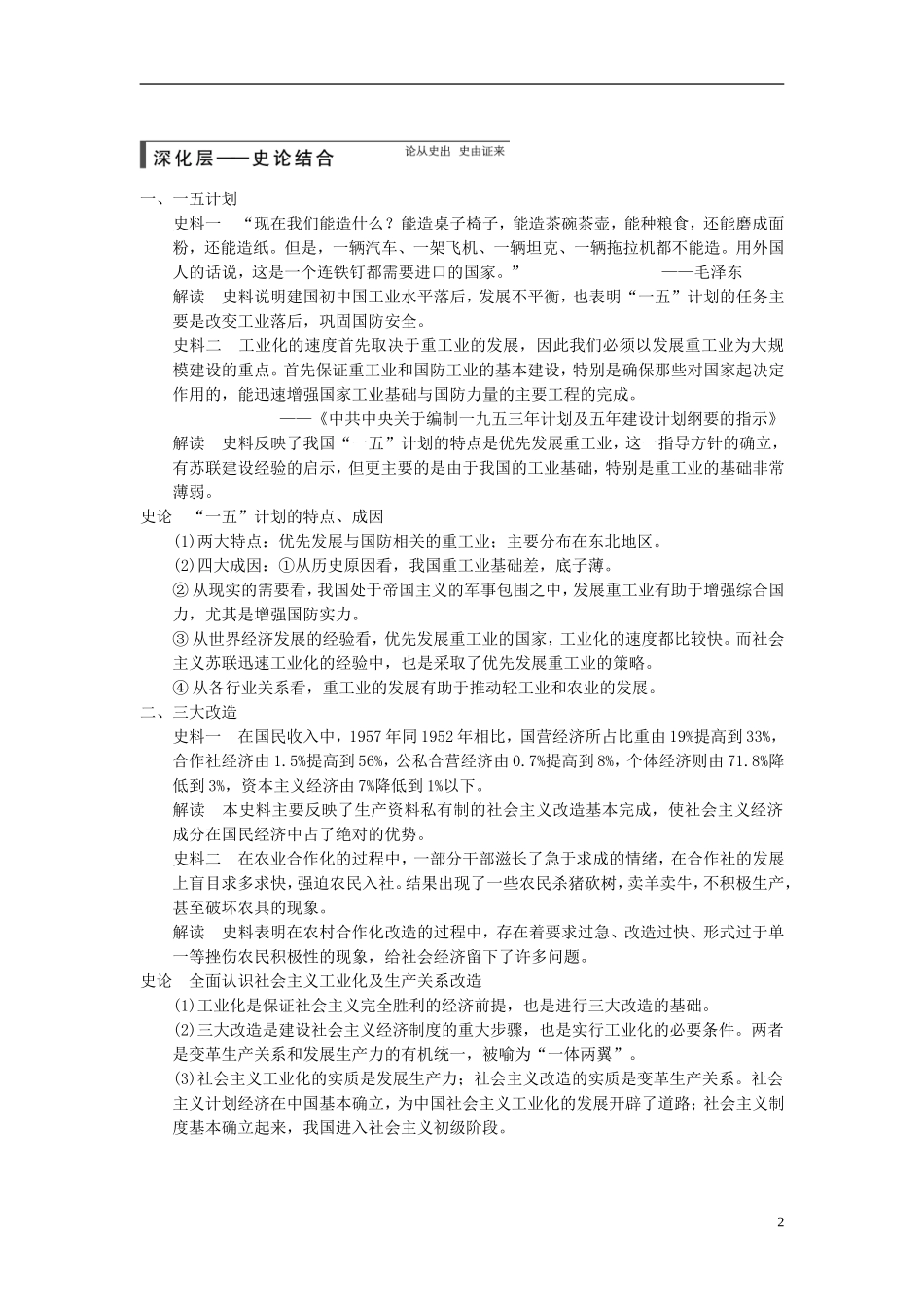

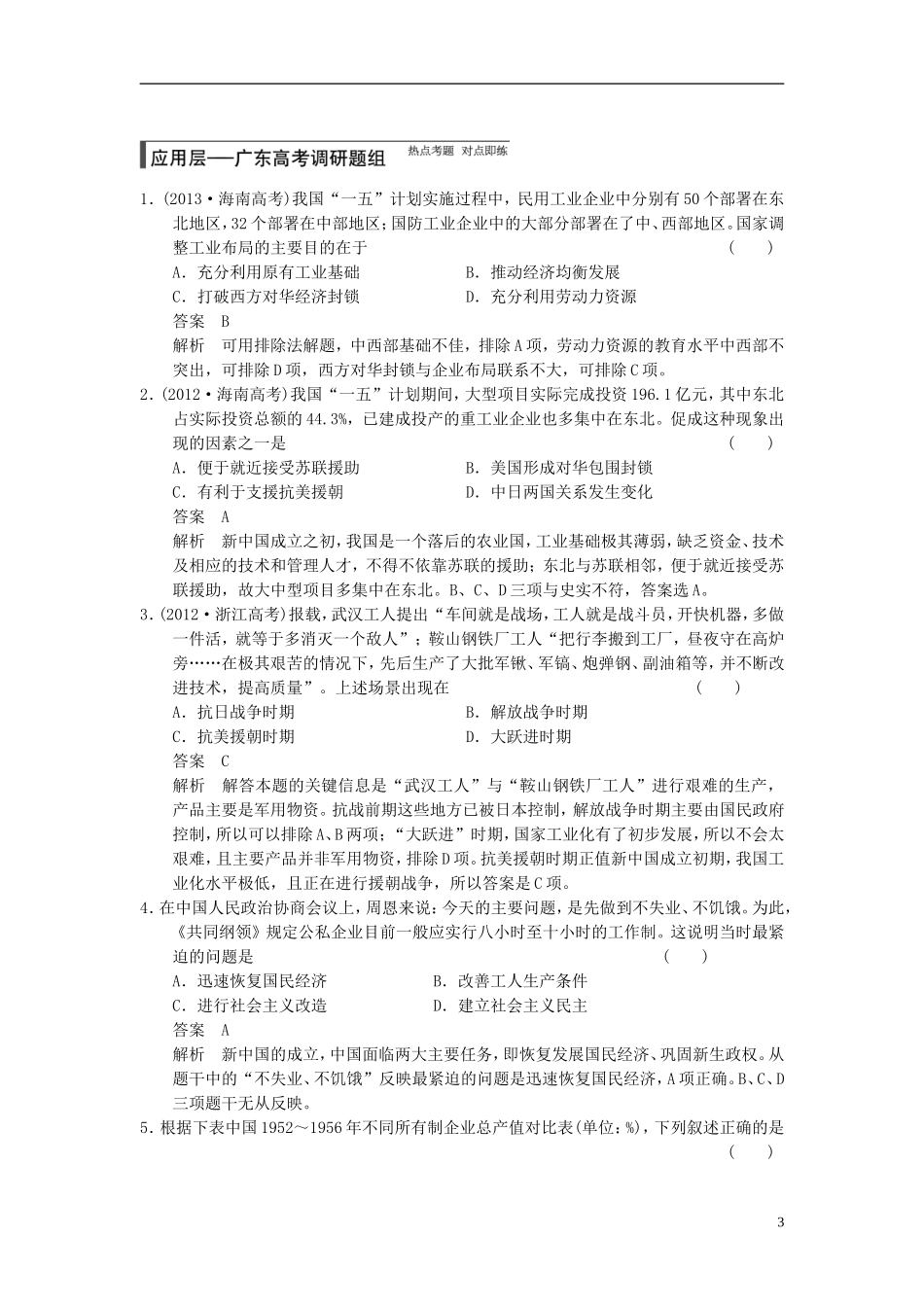

第20讲经济建设的发展和曲折单元概览过渡时期全面建设社会主义时期“文革”时期社会主义现代化建设新时期内容1953年我国开始实行“一五”计划,进行三大改造(1956年底基本完成)有成功的经验,如1956年中共八大和1960年的八字方针;也有曲折失误,如“大跃进”和人民公社化运动1966~1976年的十年“文革”,使社会经济遭到严重破坏中国共产党十一届三中全会作出了将党和国家的工作重心转移到经济建设上来和改革开放的伟大决策,对内改革、对外开放主旨新中国成立以来,我国经济建设经历曲折的历程;改革开放以来,我国经济体制从高度集中的计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡,经济建设取得辉煌成就[考纲要求]20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践。考点一过渡时期社会主义建设的起步一、“一五”计划1.国民经济恢复(1949~1952)2.“一五”计划(1953~1957)[图示图解]“一五”计划二、三大改造1.时间:1953~1956年底。2.内容:农民、手工业者参加生产合作社,资本主义工商业实行全行业公私合营。3.意义:到1956年底,我国基本完成了三大改造,社会主义经济体系在我国基本建立起来。轻巧识记社会主义建设的起步可归纳为“一、二、三、四”一个创举:和平“赎买”。两个特点:优先发展重工业,经济建设与改造并举。三项成果:初步奠定工业化基础;计划经济体制形成;单一公有制确立。四项准备:政权巩固、经济恢复、制定过渡时期总路线、中苏建交。1一、一五计划史料一“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸。但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。用外国人的话说,这是一个连铁钉都需要进口的国家。”——毛泽东解读史料说明建国初中国工业水平落后,发展不平衡,也表明“一五”计划的任务主要是改变工业落后,巩固国防安全。史料二工业化的速度首先取决于重工业的发展,因此我们必须以发展重工业为大规模建设的重点。首先保证重工业和国防工业的基本建设,特别是确保那些对国家起决定作用的,能迅速增强国家工业基础与国防力量的主要工程的完成。——《中共中央关于编制一九五三年计划及五年建设计划纲要的指示》解读史料反映了我国“一五”计划的特点是优先发展重工业,这一指导方针的确立,有苏联建设经验的启示,但更主要的是由于我国的工业基础,特别是重工业的基础非常薄弱。史论“一五”计划的特点、成因(1)两大特点:优先发展与国防相关的重工业;主要分布在东北地区。(2)四大成因:①从历史原因看,我国重工业基础差,底子薄。②从现实的需要看,我国处于帝国主义的军事包围之中,发展重工业有助于增强综合国力,尤其是增强国防实力。③从世界经济发展的经验看,优先发展重工业的国家,工业化的速度都比较快。而社会主义苏联迅速工业化的经验中,也是采取了优先发展重工业的策略。④从各行业关系看,重工业的发展有助于推动轻工业和农业的发展。二、三大改造史料一在国民收入中,1957年同1952年相比,国营经济所占比重由19%提高到33%,合作社经济由1.5%提高到56%,公私合营经济由0.7%提高到8%,个体经济则由71.8%降低到3%,资本主义经济由7%降低到1%以下。解读本史料主要反映了生产资料私有制的社会主义改造基本完成,使社会主义经济成分在国民经济中占了绝对的优势。史料二在农业合作化的过程中,一部分干部滋长了急于求成的情绪,在合作社的发展上盲目求多求快,强迫农民入社。结果出现了一些农民杀猪砍树,卖羊卖牛,不积极生产,甚至破坏农具的现象。解读史料表明在农村合作化改造的过程中,存在着要求过急、改造过快、形式过于单一等挫伤农民积极性的现象,给社会经济留下了许多问题。史论全面认识社会主义工业化及生产关系改造(1)工业化是保证社会主义完全胜利的经济前提,也是进行三大改造的基础。(2)三大改造是建设社会主义经济制度的重大步骤,也是实行工业化的必要条件。两者是变革生产关系和发展生产力的有机统一,被喻为“一体两翼”。(3)社会主义工业化的实质是发展生产力;社会主义改造的实质是变革生产关系。社会主义计划经济在中国基本确立,为中国社会主义工业化...