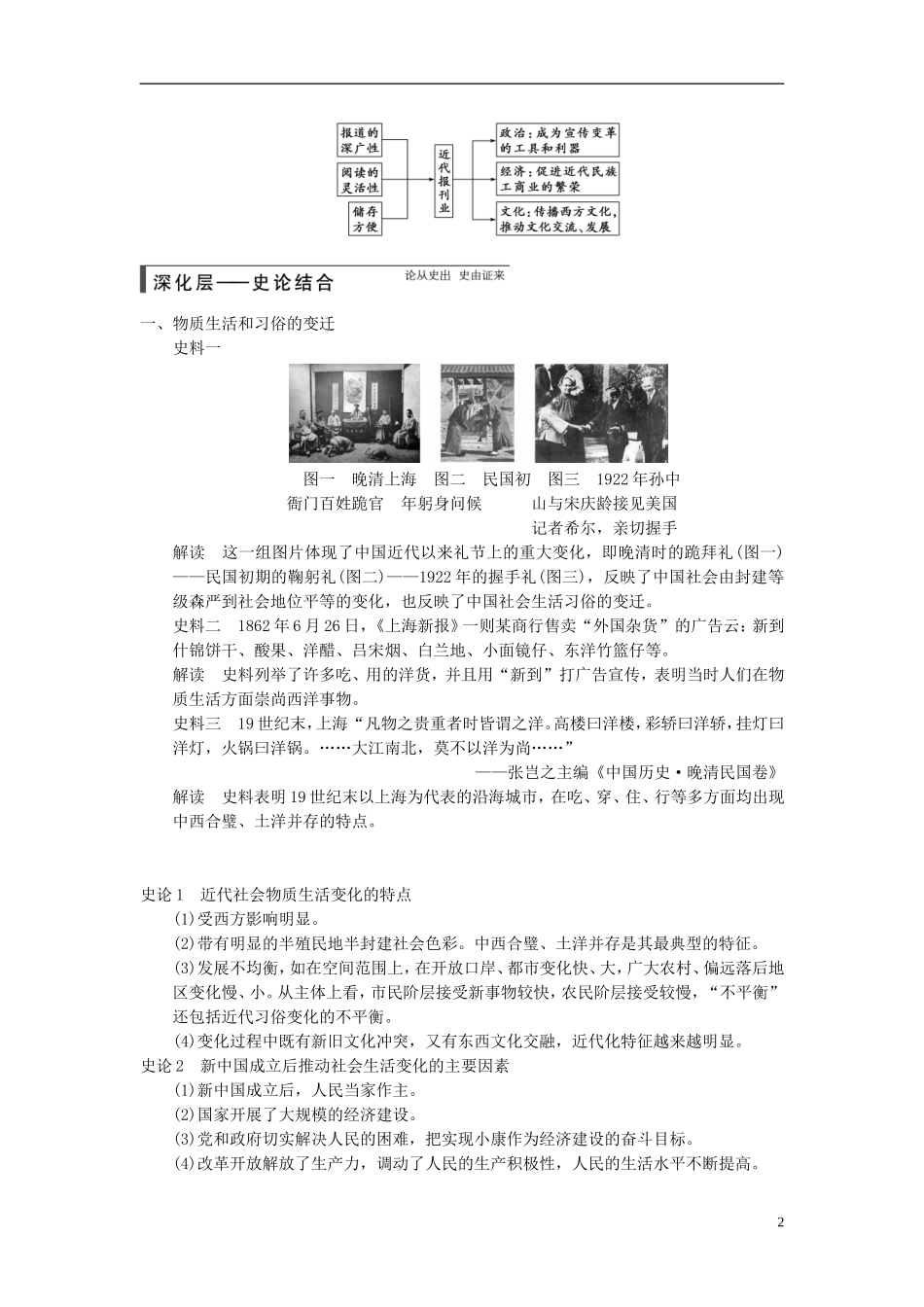

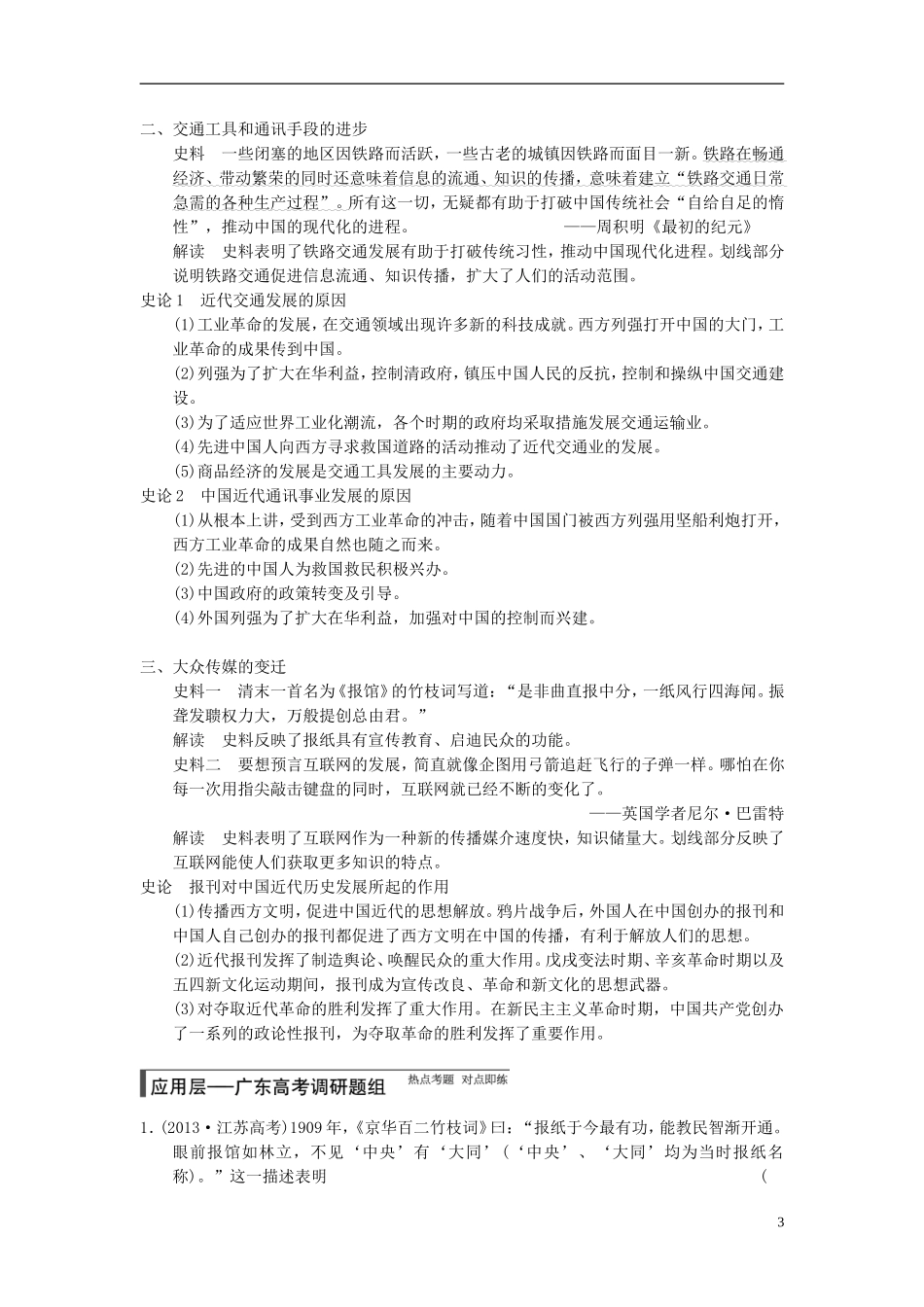

第19讲中国近现代社会生活的变迁[考纲要求]1.物质生活和社会习俗的变化。2.交通、通讯工具的进步。3.大众传媒的发展。考点中国近现代社会生活的变迁一、物质生活与习俗的变迁2.新中国社会生活新风尚[思维发散]社会生活变迁与政治、经济发展的关系一定时期的政治、经济、思想决定一定时期的社会生活。近代以来社会政治变革、民主思潮的推动和社会经济的发展(如戊戌变法、辛亥革命、新文化运动、五四运动、新中国的成立、“文化大革命”、改革开放等;自然经济的瓦解、近代民族工业的产生和发展、改革开放促进了生产力的迅速发展等)决定了社会生活的变迁。二、交通和通讯工具的进步1.交通的进步2.通讯的进步轻巧识记交通和通讯工具的进步可归纳为“一、二、三、四”一个冲击:西方三次工业革命。两个特点:半殖民地性、发展不平衡性。三种通讯方式:电报、电话、互联网。四种交通工具:铁路、公路、水运、航空。三、大众传媒的变迁1.报刊业2.影视业3.“第四媒介”:互联网,1994年,我国正式接入互联网。[图示图解]近代报刊业的发展11.动荡中变化的近代社会生活一、物质生活和习俗的变迁史料一图一晚清上海图二民国初图三1922年孙中衙门百姓跪官年躬身问候山与宋庆龄接见美国记者希尔,亲切握手解读这一组图片体现了中国近代以来礼节上的重大变化,即晚清时的跪拜礼(图一)——民国初期的鞠躬礼(图二)——1922年的握手礼(图三),反映了中国社会由封建等级森严到社会地位平等的变化,也反映了中国社会生活习俗的变迁。史料二1862年6月26日,《上海新报》一则某商行售卖“外国杂货”的广告云:新到什锦饼干、酸果、洋醋、吕宋烟、白兰地、小面镜仔、东洋竹篮仔等。解读史料列举了许多吃、用的洋货,并且用“新到”打广告宣传,表明当时人们在物质生活方面崇尚西洋事物。史料三19世纪末,上海“凡物之贵重者时皆谓之洋。高楼曰洋楼,彩轿曰洋轿,挂灯曰洋灯,火锅曰洋锅。……大江南北,莫不以洋为尚……”——张岂之主编《中国历史·晚清民国卷》解读史料表明19世纪末以上海为代表的沿海城市,在吃、穿、住、行等多方面均出现中西合璧、土洋并存的特点。史论1近代社会物质生活变化的特点(1)受西方影响明显。(2)带有明显的半殖民地半封建社会色彩。中西合璧、土洋并存是其最典型的特征。(3)发展不均衡,如在空间范围上,在开放口岸、都市变化快、大,广大农村、偏远落后地区变化慢、小。从主体上看,市民阶层接受新事物较快,农民阶层接受较慢,“不平衡”还包括近代习俗变化的不平衡。(4)变化过程中既有新旧文化冲突,又有东西文化交融,近代化特征越来越明显。史论2新中国成立后推动社会生活变化的主要因素(1)新中国成立后,人民当家作主。(2)国家开展了大规模的经济建设。(3)党和政府切实解决人民的困难,把实现小康作为经济建设的奋斗目标。(4)改革开放解放了生产力,调动了人民的生产积极性,人民的生活水平不断提高。2二、交通工具和通讯手段的进步史料一些闭塞的地区因铁路而活跃,一些古老的城镇因铁路而面目一新。铁路在畅通经济、带动繁荣的同时还意味着信息的流通、知识的传播,意味着建立“铁路交通日常急需的各种生产过程”。所有这一切,无疑都有助于打破中国传统社会“自给自足的惰性”,推动中国的现代化的进程。——周积明《最初的纪元》解读史料表明了铁路交通发展有助于打破传统习性,推动中国现代化进程。划线部分说明铁路交通促进信息流通、知识传播,扩大了人们的活动范围。史论1近代交通发展的原因(1)工业革命的发展,在交通领域出现许多新的科技成就。西方列强打开中国的大门,工业革命的成果传到中国。(2)列强为了扩大在华利益,控制清政府,镇压中国人民的反抗,控制和操纵中国交通建设。(3)为了适应世界工业化潮流,各个时期的政府均采取措施发展交通运输业。(4)先进中国人向西方寻求救国道路的活动推动了近代交通业的发展。(5)商品经济的发展是交通工具发展的主要动力。史论2中国近代通讯事业发展的原因(1)从根本上讲,受到西方工业革命的冲击,随着中国国门被西方列强用坚船利炮打开,西方工业革命的成果自然也随之而来。(2)先进的中国人为救国救民积...