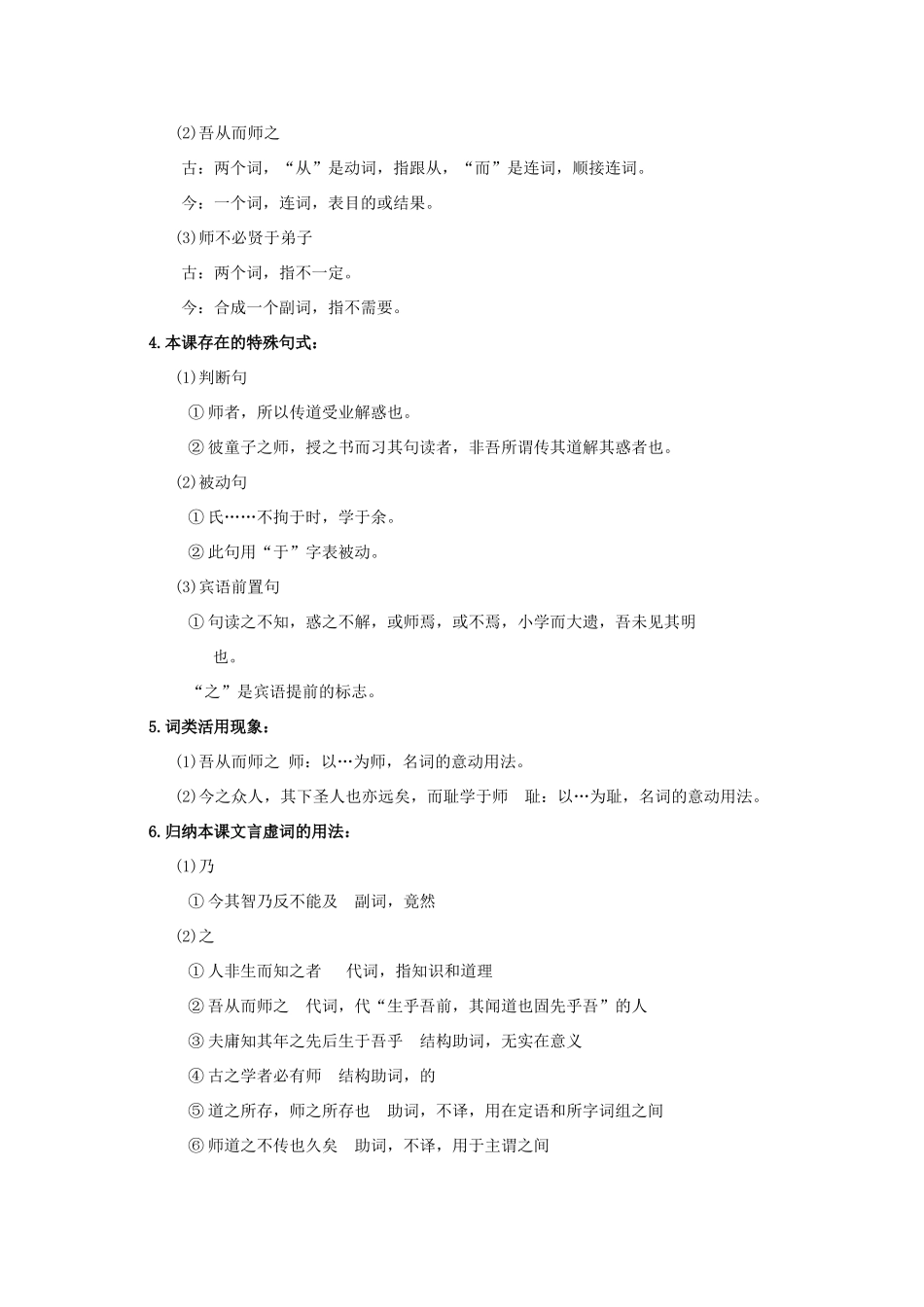

江西省乐安一中高一语文师说培优教案一.基础知识1.生字:(1)官盛则近谀yú(2)其可怪也欤yú(3)郯子tán(4)苌弘chánghóng(5)师襄xiāng(6)老聃dān(7)蟠pán(8)经传zhuàn(9)贻yí(10)句读dòu2.应理解的词语:(包括通假字)(1)受业:教授学业。受,通“授”。(2)所以传道受业解惑也:所以,用来……的、……的凭借,跟现代汉语中表因果关系的“所以”不同。惑,疑惑。(3)庸知:哪管。庸,岂、哪。知,管,过问。(4)无贵无贱:无,无论,不分。(5)今之众人:众人,一般人。(6)其下圣人也亦远矣:下,低于。(7)句读之不知:句读,古人指文辞休止和停顿处。文辞语意已尽处为句,未尽而须停顿的地方为读。(8)小学而大遗:遗,丢弃。(9)于其身也,则耻师焉:耻,以……为耻。师,从师,动词。(10)彼与彼年相若也:相若,相似。(11)官盛:官职高。(12)君子不齿:不齿,不屑一提,看不起。(13)术业有专攻:专攻,专门研究。(14)不拘于时:拘,拘束,限制。(15)余嘉其能行古道:嘉,赞许。(16)作《师说》以贻之:贻,赠送。(17)或师焉,或不焉:不,通“否”。3.古今词异义现象:(1)古之学者必有师古:求学的人。今:在学术上有一定成就的人。(2)吾从而师之古:两个词,“从”是动词,指跟从,“而”是连词,顺接连词。今:一个词,连词,表目的或结果。(3)师不必贤于弟子古:两个词,指不一定。今:合成一个副词,指不需要。4.本课存在的特殊句式:(1)判断句①师者,所以传道受业解惑也。②彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。(2)被动句①氏……不拘于时,学于余。②此句用“于”字表被动。(3)宾语前置句①句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。“之”是宾语提前的标志。5.词类活用现象:(1)吾从而师之师:以…为师,名词的意动用法。(2)今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师耻:以…为耻,名词的意动用法。6.归纳本课文言虚词的用法:(1)乃①今其智乃反不能及副词,竟然(2)之①人非生而知之者代词,指知识和道理②吾从而师之代词,代“生乎吾前,其闻道也固先乎吾”的人③夫庸知其年之先后生于吾乎结构助词,无实在意义④古之学者必有师结构助词,的⑤道之所存,师之所存也助词,不译,用在定语和所字词组之间⑥师道之不传也久矣助词,不译,用于主谓之间⑦句读之不知助词,不译,作宾语提前的标志⑧巫医乐师百工之人代词,这(些)(3)则①于其身也,则耻师焉连词,却②则群聚而笑之连词,就(4)于①师不必贤于弟子介词,引进比较的对象,比②而耻学于师介词,引进动作行为的对象,向③不拘于时介词,表示被动,被、受④其皆出于此乎介词,引进动作行为的处所,从(5)所以①师者,所以传道受业解惑也是用来……的②圣人之所以为圣……的原因7.辨明词性,解释下列各组加点词的意义或用法:①师道之不传也久矣chuán流传,动词(1)②六艺经传皆通习之zhuàn传文,名词①道之所存,师之所存也老师,名词(2)②于其身也,则耻师焉从师,动词①惑而不从师跟从,动词(3)②见渔人,乃大惊,问所从来自,介词①其闻道也亦先乎吾于,比,介词(4)②夫庸知其年之先后生于吾乎呢,语气词①孰能无惑疑难问题,名词(5)②……耻师焉,惑矣糊涂,形容词①师道之不传也久矣风尚,名词(6)②闻道有先后道理,名词8.文学常识:(1)作者简介:韩愈,字退之,河阳人,祖籍河北昌黎,世称“韩昌黎”。晚年任吏部侍郎,故又称“韩吏部”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。他是唐代“古文运动”的倡导者,宋代苏轼称他“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家”之首。(2)关于“古文运动”:我国古典散文发展到唐代,出现了一次巨大变革。从陈子昂开始,经元结、韩愈、柳宗元直到杜牧、罗隐等许多人的努力,在前后二百多年间,改变了自东汉以来逐渐形成的骈体文对文坛的统治,实现了文体、文风和文学语言的解放,推动了散文创作的发展。这次文学改革,适应着时代政治斗争和思想斗争的需要,总结了自先秦以来我国散文长期发展的历史经验,提出了一套比较完善的改革文体和革新散文创作的理论主张,并成功地进行了创作实践。加之参加这次革...