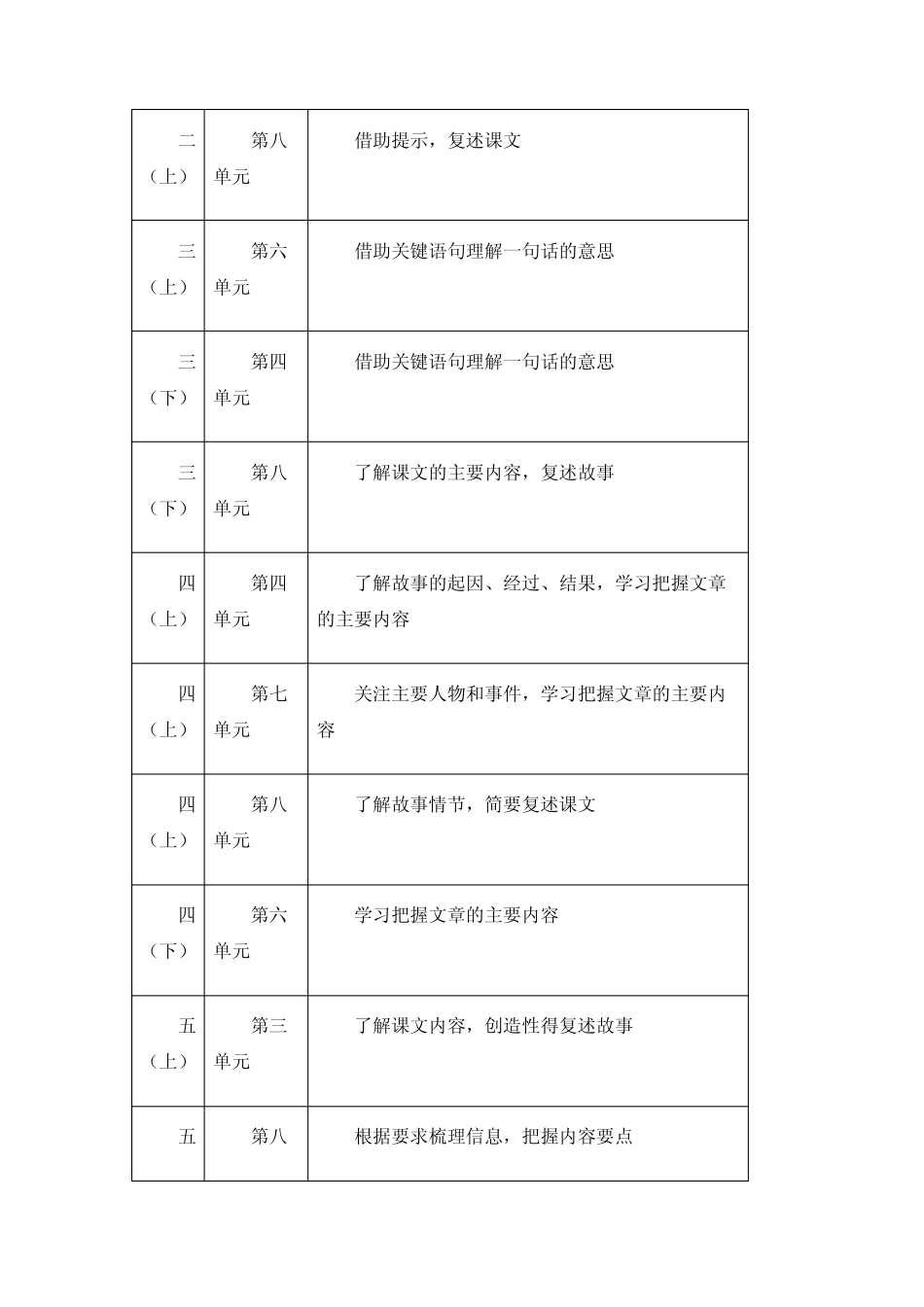

“双减”背景下,小学语文概括能力培养策略分析——以部编版四年级上册语文教学为例摘要:部编教材以“人文主题”和“语文要素”双线组织单元,体现了语文课程人文性和工具性的统一,其中概括能力是重要的语文要素,也是小学语文基本功的综合体现,在“双减”政策背景下,不增加学习负担,促进思维能力发展,探索概括能力的培养策略正是本文立足点。关键词:“双减”政策;概括能力;培养策略;思维能力随着“双减”政策的落地,对于学校、老师提出了新的要求和挑战,不仅要减轻过重的学业负担,还要提高教学质量,从影响教学质量和学生思维发展的关键要素入手,通过真正专业化的教学活动,实现高效、低耗的精细化教学。概括的过程,涉及到理解、思维、表达三个维度,是语言文字运用能力的综合体现,因此概括能力地培养,深度思维地提升是达成“双减”政策减负增效目标的必走之路。一、联系整体,厘清知识脉络小学语文的阶段目标根据学生发展特点呈螺旋式上升,任何语文要素都从属于其知识概念框架,教师要树立整体观念,关联前后,反复研读课标、教材,厘清知识编写脉络,才能透过繁复的现象,抓住隐藏的重点内容。表1部编教材中关于“概括能力”语文要素编排序列册次单元语文要素二(上)第八单元借助提示,复述课文三(上)第六单元借助关键语句理解一句话的意思三(下)第四单元借助关键语句理解一句话的意思三(下)第八单元了解课文的主要内容,复述故事四(上)第四单元了解故事的起因、经过、结果,学习把握文章的主要内容四(上)第七单元关注主要人物和事件,学习把握文章的主要内容四(上)第八单元了解故事情节,简要复述课文四(下)第六单元学习把握文章的主要内容五(上)第三单元了解课文内容,创造性得复述故事五第八根据要求梳理信息,把握内容要点(上)单元六(上)第八单元借助相关资料,理解课文主要内容如表1所示,纵向来看,由句到段,再到篇;由理解到复述;从了解到把握,环环相扣、梯度推进、螺旋式上升,充分体现了语文要素安排的系统性和发展性。横向来看,四年级所代表的小学中段涉及到较为密集的相关语文要素,从关注“一件事”到“人与事”,最后用复述呈现,可视为概括能力培养的关键期,因此本文选用四上语文教学为例展开来叙述。二、走出误区,把握学情基础(一)拨清迷雾,梳理误区小学四年级学生的心理状态正处于具体运算期,思维活动更多来自现实生活和具象事物,抽象思维能力不足。笔者发现,在把握课文主要内容的过程中,学生经常有畏难情绪,特别是面对长文,更无从下手。部分学生进行概括尝试,往往会走进几种误区:概括内容等同于机械重复原文;概括过程东拉西扯缺少重点;概括的语言匮乏表达不流畅等。面对概括,老师在教学过程也经常陷入误区。一是“无效教学”,低、中、高段同一套方法:1.初读课文2.品读体会3.概括展示4.教师指导5.出示“答案”6.齐读加深记忆。二是“技巧教学”,过分强调做题技巧:从题目入手;从开头结尾入手;从“谁+干什么”的结构入手......无论是标准化流程,还是简单输灌技巧,语言实践消失了,所谓的“标准答案”绑住了思维的触角,扼杀了个性化的表达和深度思维的机会。(二)遵循学情,激活思维如何才能走出误区?从学生的角度来看,必须了解其学段特点和心理发展状况。《课标》在第二学段做了具体要求:“能初步把握文章的主要内体会文章表达的思想感情”;“能复述叙事性作品的大意”;“听人说话能把握主要内容,并能简要转述。”从教师的角度来看,充分认识到教材的起点不等于教学的起点,立足学生已有的知识水平,采用多样化的教学方法,不拔高、不降低,激活学生的主动性和自信心。三、联系生活,优化教学方法“双减”政策背景下,如何用有限的学习时间和有限的课程容量来应对“无限”的学习内容,是每位老师的挑战。概括是阅读文本,分析、梳理、整合、加工,再合理输出过程,阅读概括能力是小学语文基本功。在大量研读相关文献材料的基础上,笔者站在巨人肩膀上,提出两“减”两“加”的教学优化措施——减轻心理负担;减轻训练负担;增加发展支架;增加阅读积累。(一)解读教材,减轻畏难情...