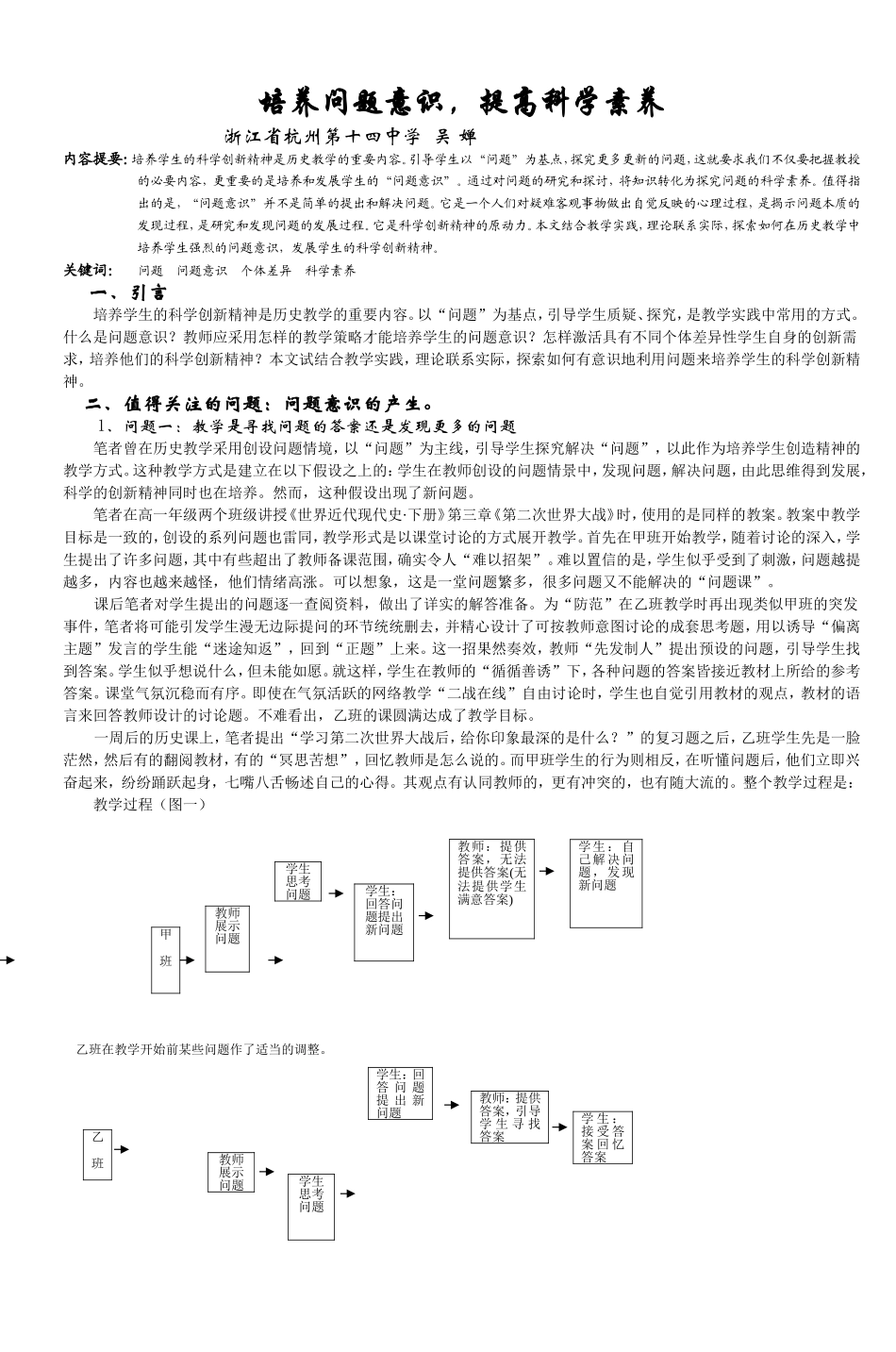

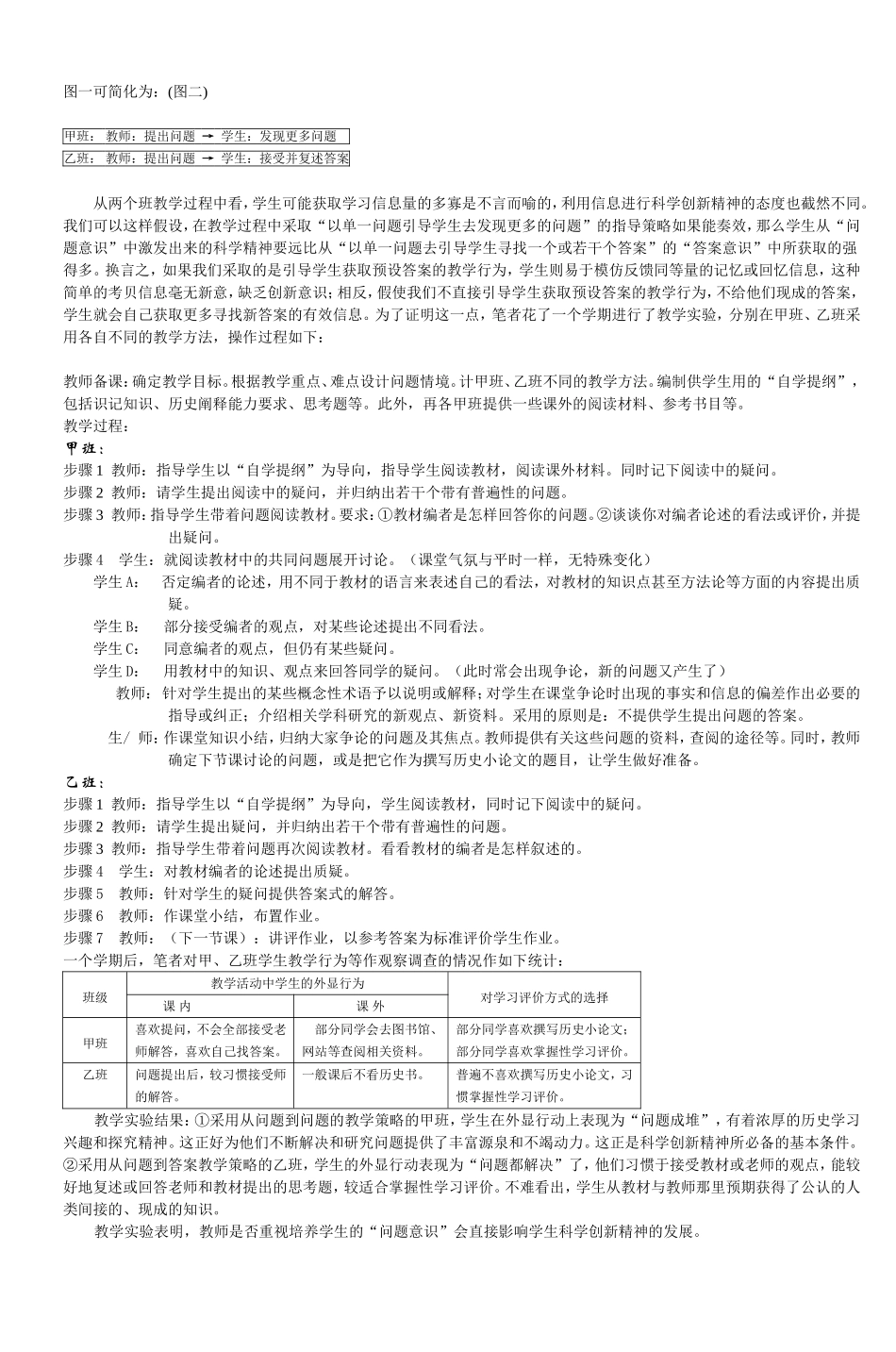

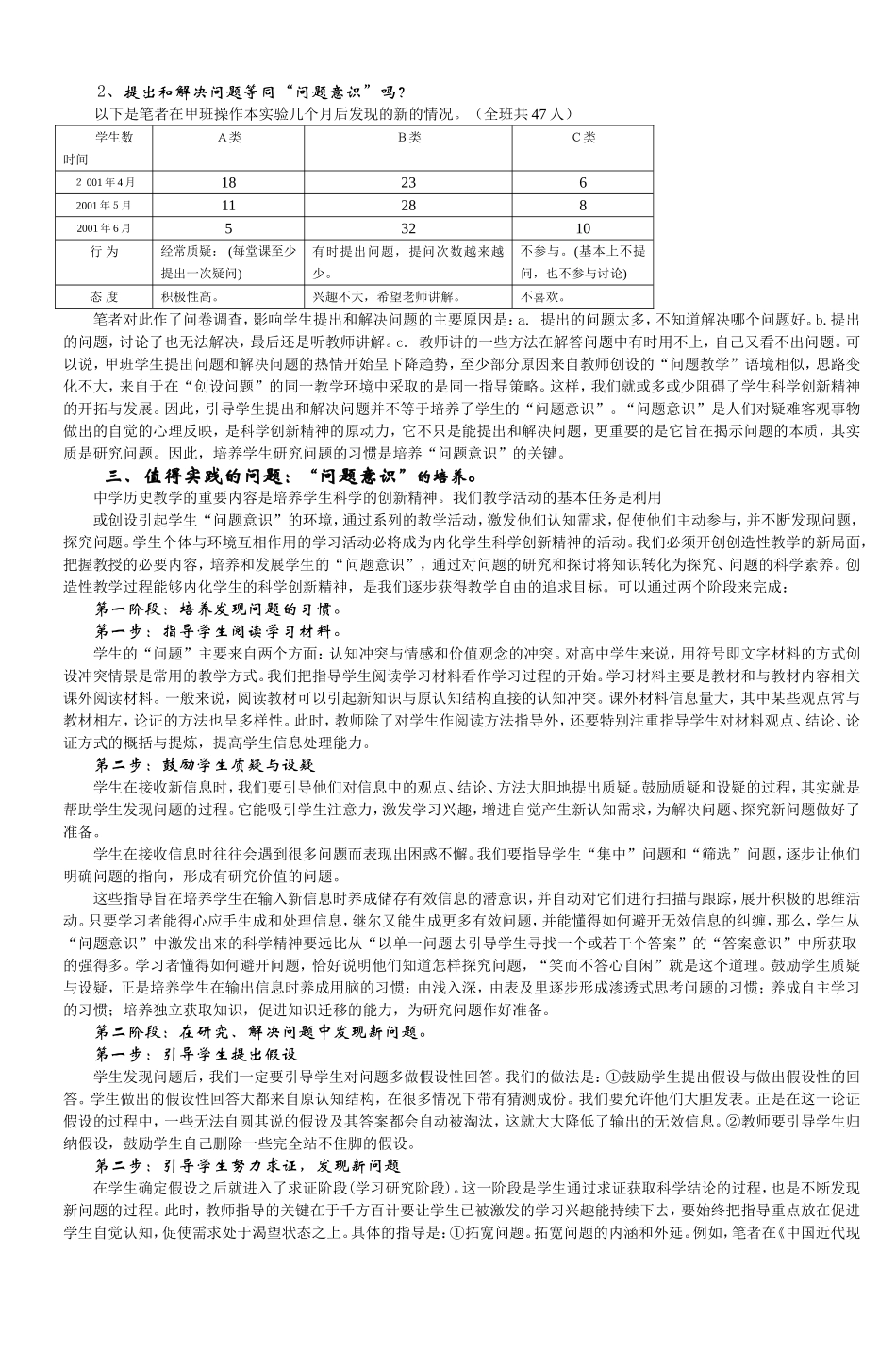

培养问题意识,提高科学素养浙江省杭州第十四中学吴婵内容提要:培养学生的科学创新精神是历史教学的重要内容。引导学生以“问题”为基点,探究更多更新的问题,这就要求我们不仅要把握教授的必要内容,更重要的是培养和发展学生的“问题意识”。通过对问题的研究和探讨,将知识转化为探究问题的科学素养。值得指出的是,“问题意识”并不是简单的提出和解决问题。它是一个人们对疑难客观事物做出自觉反映的心理过程,是揭示问题本质的发现过程,是研究和发现问题的发展过程。它是科学创新精神的原动力。本文结合教学实践,理论联系实际,探索如何在历史教学中培养学生强烈的问题意识,发展学生的科学创新精神。关键词:问题问题意识个体差异科学素养一、引言培养学生的科学创新精神是历史教学的重要内容。以“问题”为基点,引导学生质疑、探究,是教学实践中常用的方式。什么是问题意识?教师应采用怎样的教学策略才能培养学生的问题意识?怎样激活具有不同个体差异性学生自身的创新需求,培养他们的科学创新精神?本文试结合教学实践,理论联系实际,探索如何有意识地利用问题来培养学生的科学创新精神。二、值得关注的问题:问题意识的产生。1、问题一:教学是寻找问题的答案还是发现更多的问题笔者曾在历史教学采用创设问题情境,以“问题”为主线,引导学生探究解决“问题”,以此作为培养学生创造精神的教学方式。这种教学方式是建立在以下假设之上的:学生在教师创设的问题情景中,发现问题,解决问题,由此思维得到发展,科学的创新精神同时也在培养。然而,这种假设出现了新问题。笔者在高一年级两个班级讲授《世界近代现代史·下册》第三章《第二次世界大战》时,使用的是同样的教案。教案中教学目标是一致的,创设的系列问题也雷同,教学形式是以课堂讨论的方式展开教学。首先在甲班开始教学,随着讨论的深入,学生提出了许多问题,其中有些超出了教师备课范围,确实令人“难以招架”。难以置信的是,学生似乎受到了刺激,问题越提越多,内容也越来越怪,他们情绪高涨。可以想象,这是一堂问题繁多,很多问题又不能解决的“问题课”。课后笔者对学生提出的问题逐一查阅资料,做出了详实的解答准备。为“防范”在乙班教学时再出现类似甲班的突发事件,笔者将可能引发学生漫无边际提问的环节统统删去,并精心设计了可按教师意图讨论的成套思考题,用以诱导“偏离主题”发言的学生能“迷途知返”,回到“正题”上来。这一招果然奏效,教师“先发制人”提出预设的问题,引导学生找到答案。学生似乎想说什么,但未能如愿。就这样,学生在教师的“循循善诱”下,各种问题的答案皆接近教材上所给的参考答案。课堂气氛沉稳而有序。即使在气氛活跃的网络教学“二战在线”自由讨论时,学生也自觉引用教材的观点,教材的语言来回答教师设计的讨论题。不难看出,乙班的课圆满达成了教学目标。一周后的历史课上,笔者提出“学习第二次世界大战后,给你印象最深的是什么?”的复习题之后,乙班学生先是一脸茫然,然后有的翻阅教材,有的“冥思苦想”,回忆教师是怎么说的。而甲班学生的行为则相反,在听懂问题后,他们立即兴奋起来,纷纷踊跃起身,七嘴八舌畅述自己的心得。其观点有认同教师的,更有冲突的,也有随大流的。整个教学过程是:教学过程(图一)乙班在教学开始前某些问题作了适当的调整。教师:提供答案,无法提供答案(无法提供学生满意答案)学生:自己解决问题,发现新问题学生思考问题学生:回答问题提出新问题教师展示问题甲班学生:回答问题提出新问题教师:提供答案,引导学生寻找答案学生:接受答案回忆答案乙班教师展示问题学生思考问题图一可简化为:(图二)甲班:教师:提出问题→学生:发现更多问题乙班:教师:提出问题→学生:接受并复述答案从两个班教学过程中看,学生可能获取学习信息量的多寡是不言而喻的,利用信息进行科学创新精神的态度也截然不同。我们可以这样假设,在教学过程中采取“以单一问题引导学生去发现更多的问题”的指导策略如果能奏效,那么学生从“问题意识”中激发出来的科学精神要远比从“以单一问题去引导学生寻找一个或若干个答案”...