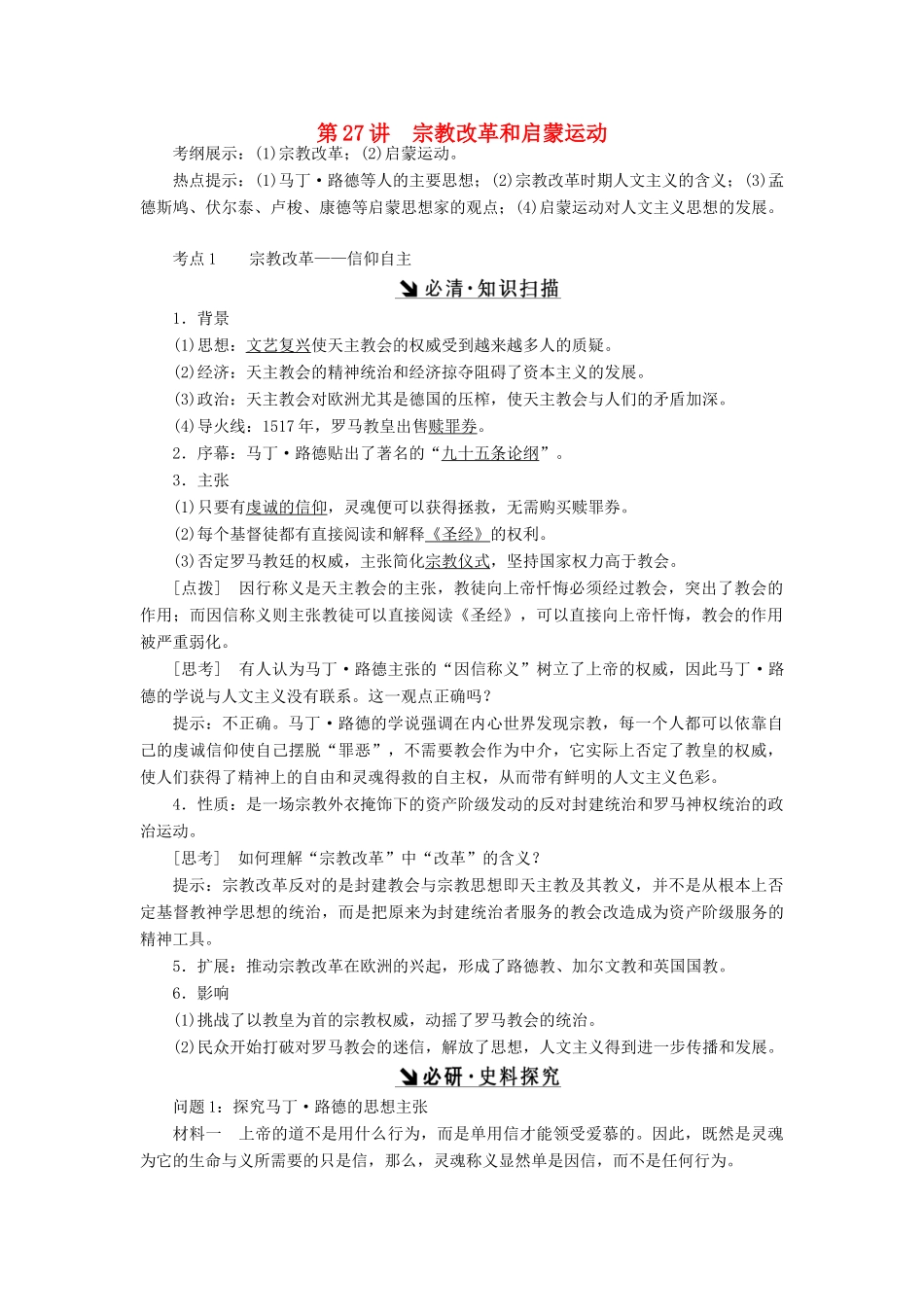

第27讲宗教改革和启蒙运动考纲展示:(1)宗教改革;(2)启蒙运动。热点提示:(1)马丁·路德等人的主要思想;(2)宗教改革时期人文主义的含义;(3)孟德斯鸠、伏尔泰、卢梭、康德等启蒙思想家的观点;(4)启蒙运动对人文主义思想的发展。考点1宗教改革——信仰自主1.背景(1)思想:文艺复兴使天主教会的权威受到越来越多人的质疑。(2)经济:天主教会的精神统治和经济掠夺阻碍了资本主义的发展。(3)政治:天主教会对欧洲尤其是德国的压榨,使天主教会与人们的矛盾加深。(4)导火线:1517年,罗马教皇出售赎罪券。2.序幕:马丁·路德贴出了著名的“九十五条论纲”。3.主张(1)只要有虔诚的信仰,灵魂便可以获得拯救,无需购买赎罪券。(2)每个基督徒都有直接阅读和解释《圣经》的权利。(3)否定罗马教廷的权威,主张简化宗教仪式,坚持国家权力高于教会。[点拨]因行称义是天主教会的主张,教徒向上帝忏悔必须经过教会,突出了教会的作用;而因信称义则主张教徒可以直接阅读《圣经》,可以直接向上帝忏悔,教会的作用被严重弱化。[思考]有人认为马丁·路德主张的“因信称义”树立了上帝的权威,因此马丁·路德的学说与人文主义没有联系。这一观点正确吗?提示:不正确。马丁·路德的学说强调在内心世界发现宗教,每一个人都可以依靠自己的虔诚信仰使自己摆脱“罪恶”,不需要教会作为中介,它实际上否定了教皇的权威,使人们获得了精神上的自由和灵魂得救的自主权,从而带有鲜明的人文主义色彩。4.性质:是一场宗教外衣掩饰下的资产阶级发动的反对封建统治和罗马神权统治的政治运动。[思考]如何理解“宗教改革”中“改革”的含义?提示:宗教改革反对的是封建教会与宗教思想即天主教及其教义,并不是从根本上否定基督教神学思想的统治,而是把原来为封建统治者服务的教会改造成为资产阶级服务的精神工具。5.扩展:推动宗教改革在欧洲的兴起,形成了路德教、加尔文教和英国国教。6.影响(1)挑战了以教皇为首的宗教权威,动摇了罗马教会的统治。(2)民众开始打破对罗马教会的迷信,解放了思想,人文主义得到进一步传播和发展。问题1:探究马丁·路德的思想主张材料一上帝的道不是用什么行为,而是单用信才能领受爱慕的。因此,既然是灵魂为它的生命与义所需要的只是信,那么,灵魂称义显然单是因信,而不是任何行为。——马丁·路德《论基督徒的自由》材料二世俗权力是受上帝的委托来惩治奸邪,保护善良的。因此,我们应当让世俗政体在整个的基督教世界中执行它的职务,不要加以任何阻碍,无论什么人,不管他是教皇、主教、传教士或是修士、修女,世俗权力都有权来管他。——马丁·路德《致德意志贵族书》(1)概括材料一的观点,分析其提出的社会原因。(2)据材料二指出马丁·路德认为世俗权力与神权是什么关系?这一主张会得到哪个阶层的支持?[信息解读]材料一中“灵魂称义显然单是因信,而不是任何行为”体现了因信称义的主张,反映了马丁·路德主张教徒应拥有灵魂得救的自主权。材料二反映了马丁·路德主张世俗权力为神所授,为惟一合法权力,世俗权力应支配教权。[尝试解答](1)观点:因信称义。原因:资本主义经济发展;教皇和教会的压迫;文艺复兴的影响;民族国家的出现。(2)世俗权力应高于神权。会得到世俗封建主的支持。问题2:探究宗教改革的历史影响材料一文艺复兴的影响侧重于知识分子,而宗教改革……享受到了“文艺复兴”所开拓出来的人文主义的影响……把欧洲人民的觉悟,提高了一步。——陈乐民《欧洲文明十五讲》材料二“宗教改革”这个词一样有误导作用……表面上看,宗教改革可以解释为对教会某些腐败落后现象作出的反应,其中包括:部分牧师包括教皇的放荡生活、不受教会法律约束的特权和豁免。尽管这些很能激起人们的抗议,但它们仅是清教徒进行宗教改革的借口而不是根源。——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》(1)为什么说宗教改革比文艺复兴“把欧洲人民的觉悟,提高了一步”?(2)材料二中“‘宗教改革’这个词一样有误导作用”的含义是什么?[信息解读]材料一中“侧重于知识分子”“欧洲人民”说明了宗教改革比文艺复兴群众基础更广泛;“享受到了‘文艺复兴’所开拓出来的人文...