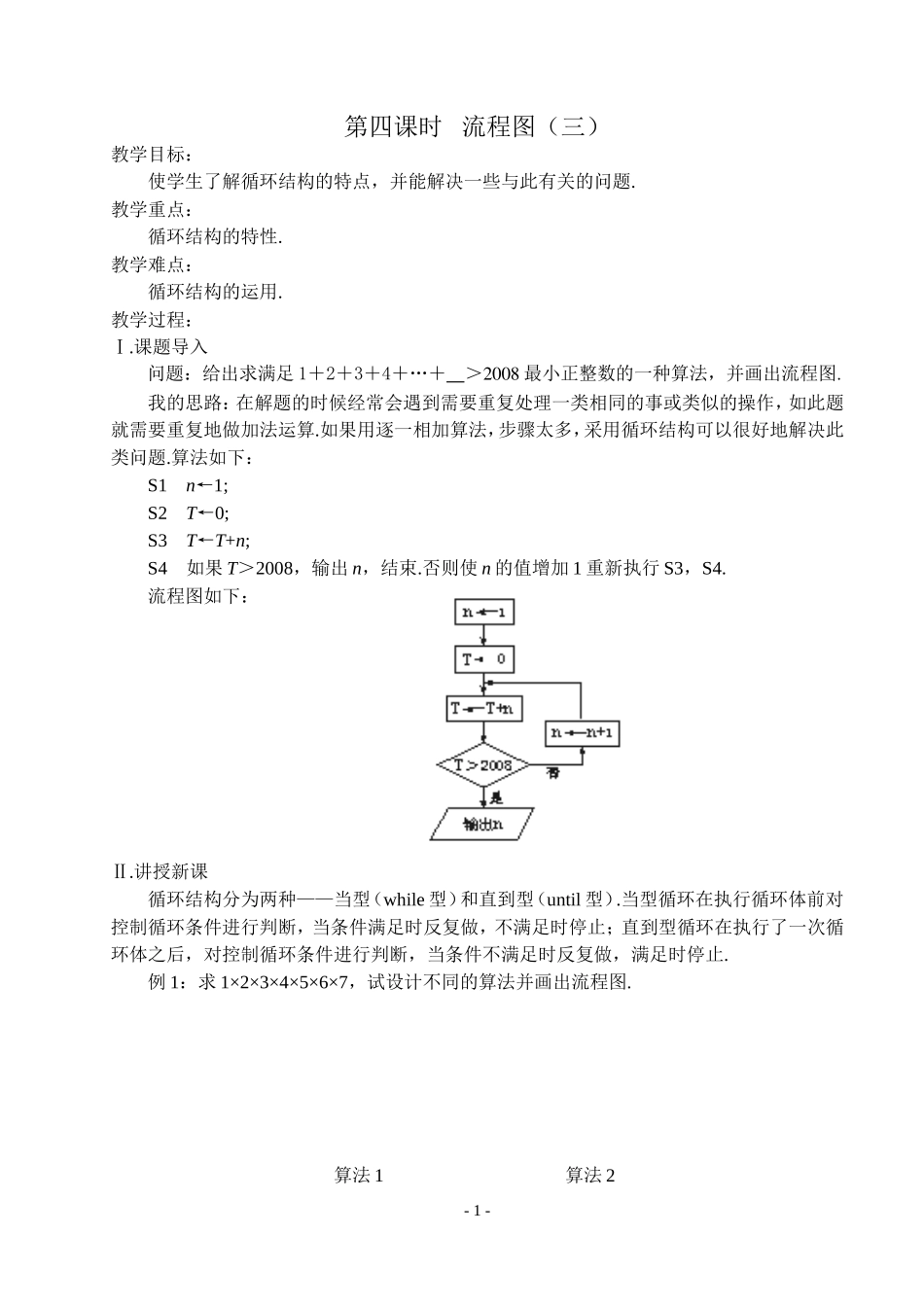

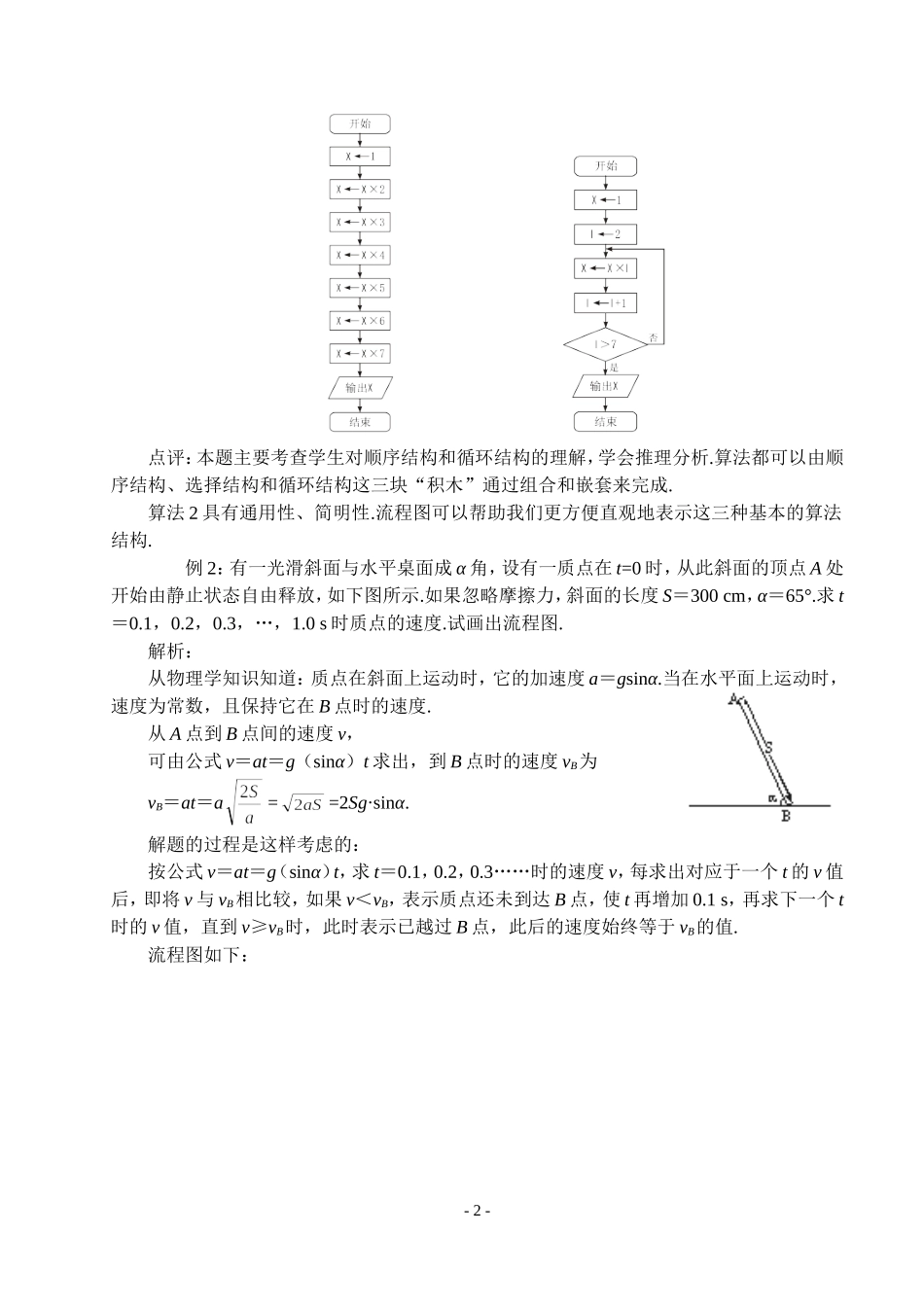

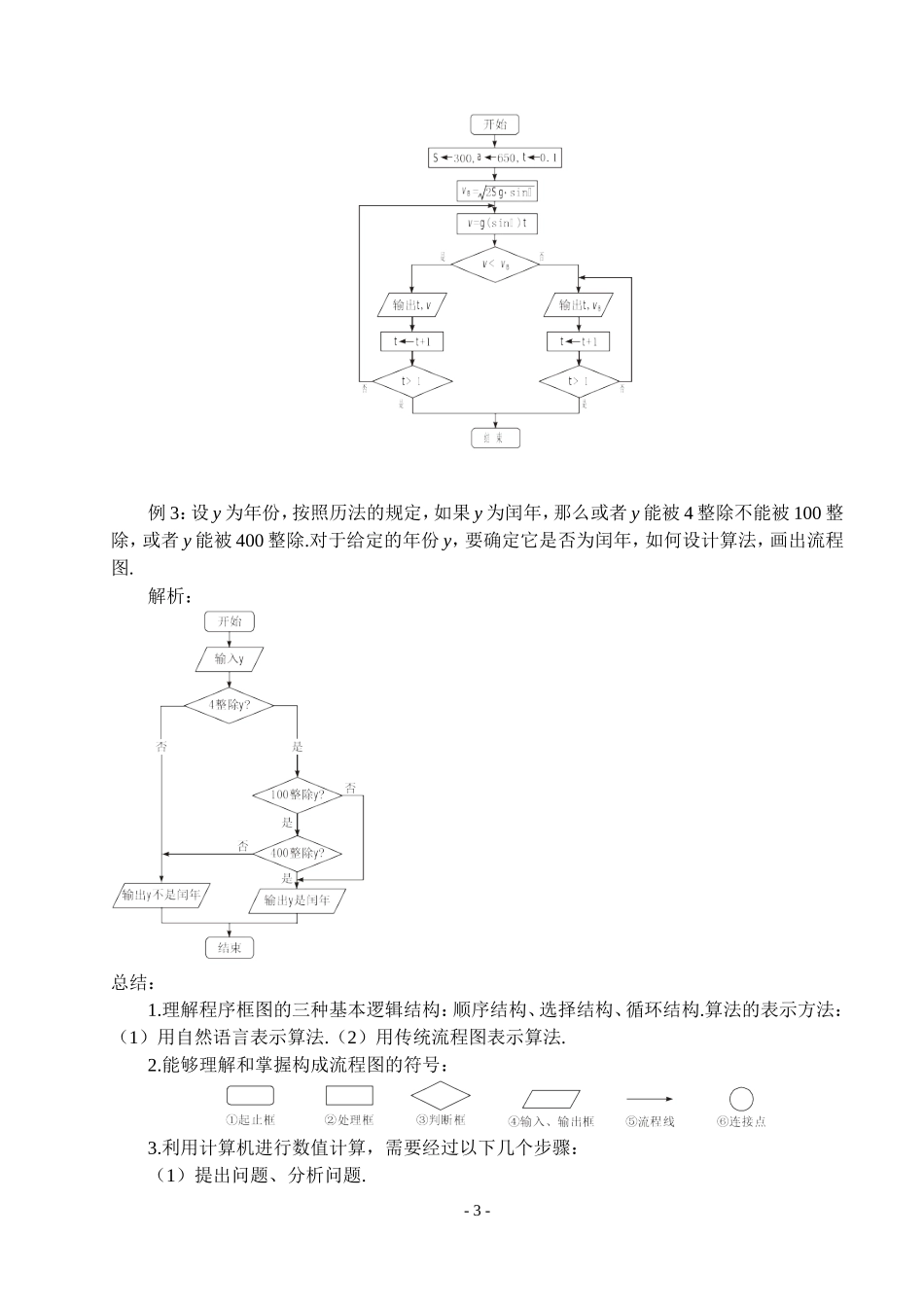

第四课时流程图(三)教学目标:使学生了解循环结构的特点,并能解决一些与此有关的问题.教学重点:循环结构的特性.教学难点:循环结构的运用.教学过程:Ⅰ.课题导入问题:给出求满足1+2+3+4+…+>2008最小正整数的一种算法,并画出流程图.我的思路:在解题的时候经常会遇到需要重复处理一类相同的事或类似的操作,如此题就需要重复地做加法运算.如果用逐一相加算法,步骤太多,采用循环结构可以很好地解决此类问题.算法如下:S1n←1;S2T←0;S3T←T+n;S4如果T>2008,输出n,结束.否则使n的值增加1重新执行S3,S4.流程图如下:Ⅱ.讲授新课循环结构分为两种——当型(while型)和直到型(until型).当型循环在执行循环体前对控制循环条件进行判断,当条件满足时反复做,不满足时停止;直到型循环在执行了一次循环体之后,对控制循环条件进行判断,当条件不满足时反复做,满足时停止.例1:求1×2×3×4×5×6×7,试设计不同的算法并画出流程图.算法1算法2-1-点评:本题主要考查学生对顺序结构和循环结构的理解,学会推理分析.算法都可以由顺序结构、选择结构和循环结构这三块“积木”通过组合和嵌套来完成.算法2具有通用性、简明性.流程图可以帮助我们更方便直观地表示这三种基本的算法结构.例2:有一光滑斜面与水平桌面成α角,设有一质点在t=0时,从此斜面的顶点A处开始由静止状态自由释放,如下图所示.如果忽略摩擦力,斜面的长度S=300cm,α=65°.求t=0.1,0.2,0.3,…,1.0s时质点的速度.试画出流程图.解析:从物理学知识知道:质点在斜面上运动时,它的加速度a=gsinα.当在水平面上运动时,速度为常数,且保持它在B点时的速度.从A点到B点间的速度v,可由公式v=at=g(sinα)t求出,到B点时的速度vB为vB=at=a==2Sg·sinα.解题的过程是这样考虑的:按公式v=at=g(sinα)t,求t=0.1,0.2,0.3……时的速度v,每求出对应于一个t的v值后,即将v与vB相比较,如果v<vB,表示质点还未到达B点,使t再增加0.1s,再求下一个t时的v值,直到v≥vB时,此时表示已越过B点,此后的速度始终等于vB的值.流程图如下:-2-例3:设y为年份,按照历法的规定,如果y为闰年,那么或者y能被4整除不能被100整除,或者y能被400整除.对于给定的年份y,要确定它是否为闰年,如何设计算法,画出流程图.解析:总结:1.理解程序框图的三种基本逻辑结构:顺序结构、选择结构、循环结构.算法的表示方法:(1)用自然语言表示算法.(2)用传统流程图表示算法.2.能够理解和掌握构成流程图的符号:3.利用计算机进行数值计算,需要经过以下几个步骤:(1)提出问题、分析问题.-3-(2)确定处理方案,建立数学模型,即找出处理此顺题的数学方法,列出有关方程式.(3)确定操作步骤,写出流程图算法见下图.(4)根据操作步骤编写源程序.(5)将计算机程序输入计算机并运行程序.(6)整理输出结果.以上过程可用流程图表示如下:Ⅲ.课堂练习课本P141,2.Ⅳ.课时小结循环结构的特点:在程序执行过程中,一条或多条语句被重复执行多次(包括0次),执行的次数由循环条件确定.Ⅴ.课后作业课本P147,8,9.练习1.算法的三种基本结构是()A.顺序结构、选择结构、循环结构B.顺序结构、流程结构、循环结构C.顺序结构、分支结构、流程结构D.流程结构、分支结构、循环结构答案:A2.流程图中表示判断框的是()A.矩形框B.菱形框C.圆形框D.椭圆形框答案:B3.下面是求解一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的流程图,请在空缺的地方填上适当的标注.-4-答案:(1)Δ<0(2)x1←,x2←(3)输出x1,x24.下面流程图表示了一个什么样的算法?答案:输入三个数,输出其中最大的一个.5.下面流程图是当型循环还是直到型循环?它表示了一个什么样的算法?答案:此流程图为先判断后执行,为当型循环.它表示求1+2+3+…+100的算法.6.已知梯形的上底、下底和高分别为5、8、9,写出求梯形的面积的算法,画出流程图.答案:解:算法如下:S1a←5;-5-S2b←8;S3h←9;S4S←(a+b)×h/2;S5输出S.流程图如下:7.设计算法流程图,输出2000以内除以3余1的正整数.答案:8.某学生五门功课成绩为80,95,78,87,65.写出求平均成绩的算法...