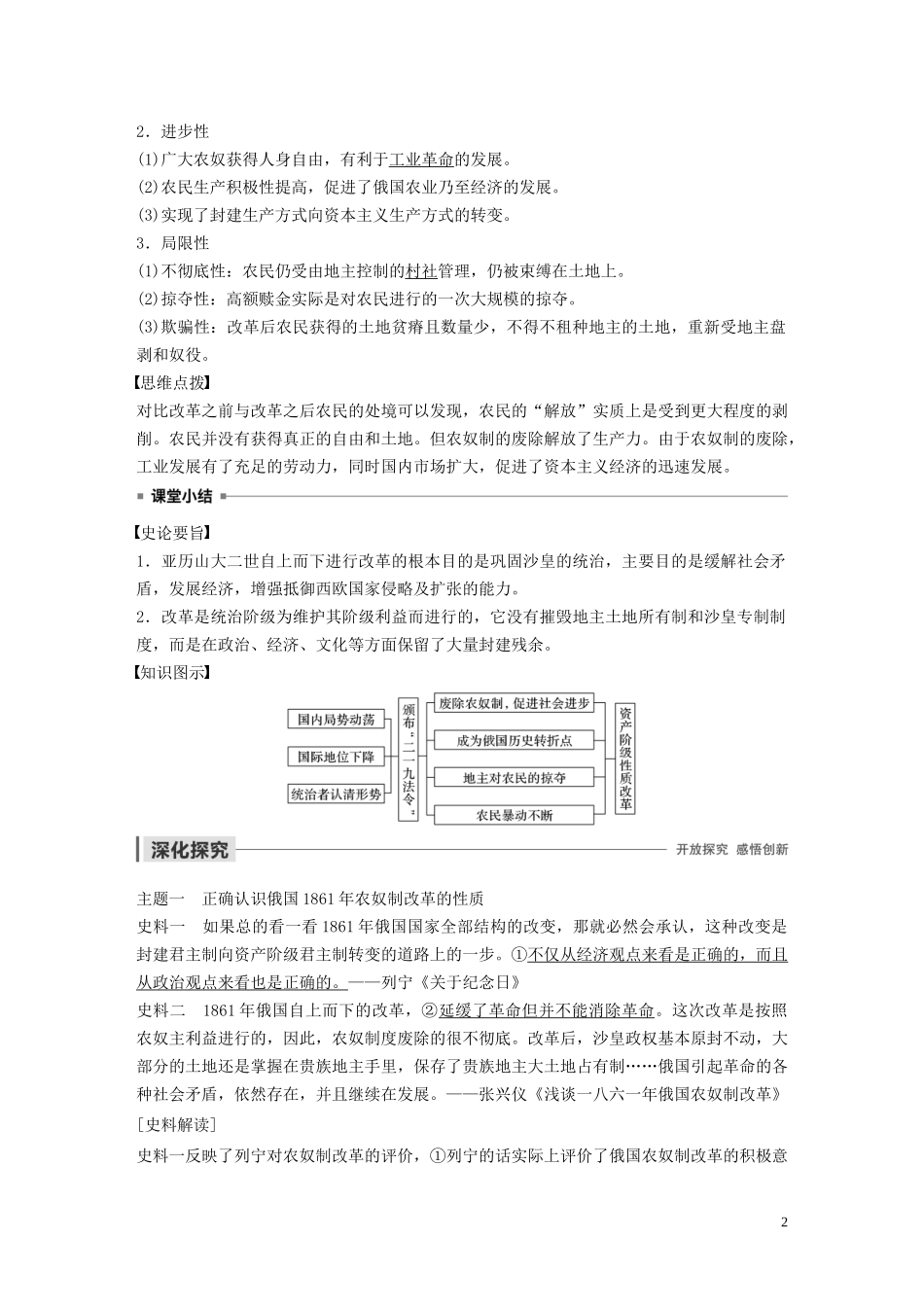

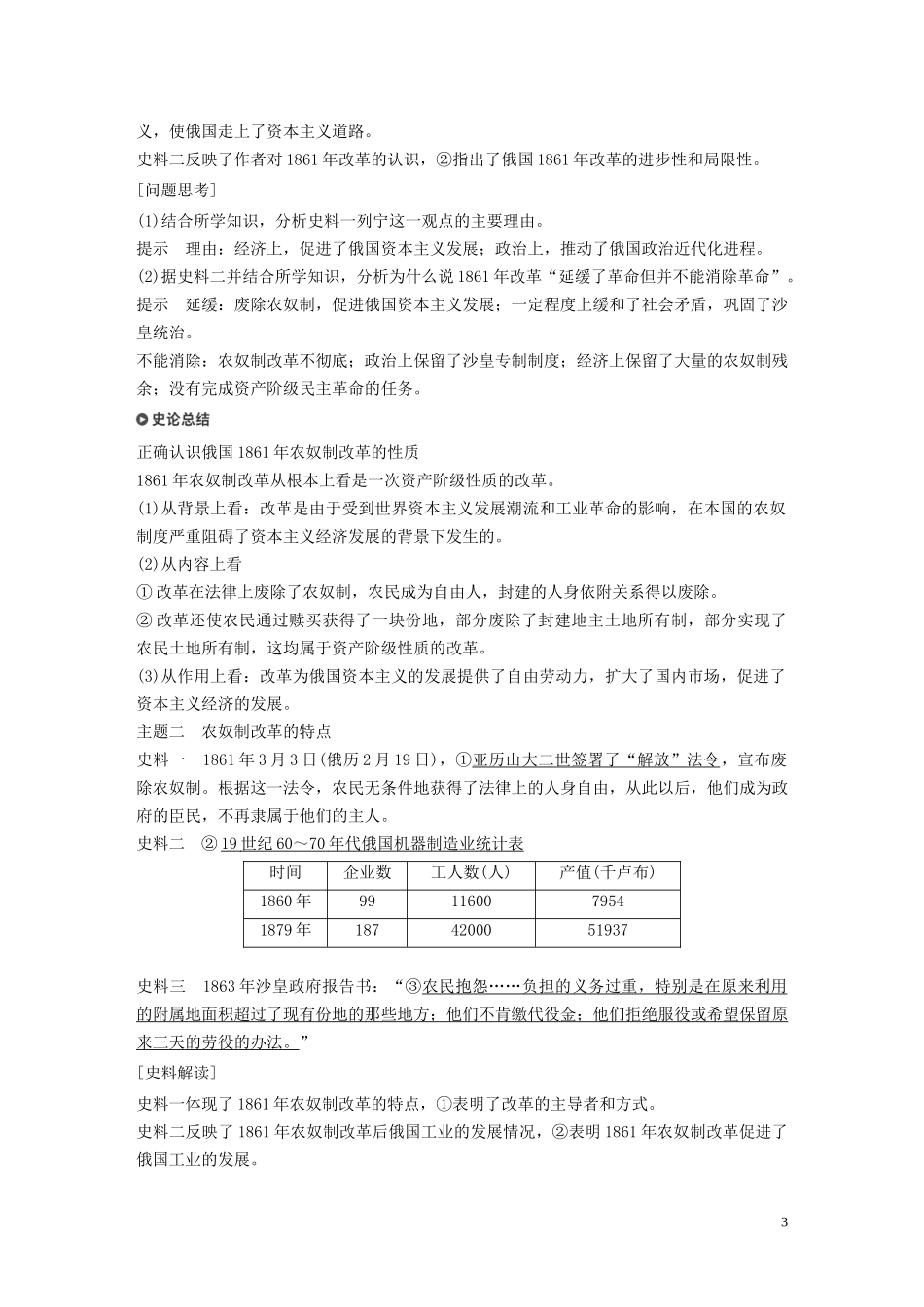

第2课农奴制改革的主要内容[目标导航]1.了解农奴制改革前的准备。(重点)2.概述“二一九法令”的主要内容。(重点)3.认识“二一九法令”的进步性和局限性。(难点)一、改革的酝酿1.背景(1)亚历山大二世上台后,国内局势动荡不安,国际地位下降。(2)19世纪以来,俄国统治者进行农奴制改革的尝试都因封建地主的阻碍而不了了之。2.目的:化解矛盾,巩固统治,增强国力。3.过程(1)思想:借助报纸舆论力量宣传化解来自封建地主的阻力。(2)组织:成立秘密委员会讨论解放农奴问题。(3)方案①农业地区:地主不愿解放农奴,也不愿把土地分给农奴,还希望增加土地和加强对农奴的控制。②工商地区:解放农奴,但农奴要交赎金。③草原地区:地主们逐步分给农民土地,但农民要服劳役。4.结果:经过激烈讨论最后拟订了改革法案。易错提醒内外交困是沙皇亚历山大二世进行社会改革的重要因素,改革焦点不是地主内部的斗争,而是农民与地主之间的阶级斗争。当时资产阶级力量弱小,无产阶级还没有形成独立的政治力量,这为沙皇推行自上而下的改革创造了条件。二、“二一九法令”1.签署:1861年3月3日,亚历山大二世正式签署“二一九法令”,又称解放法令。2.内容(1)政治上:自法令公布之日起,农奴获得人身自由;地主再也不能把他们当成私有财产任意处理;他们享有公民权利。(2)经济上:规定土地仍然归属地主所有,农民可以赎买一块份地;农民除了要交付赎金,还要承担各种临时义务。(3)组织上:由村社负责农民份地赎金和赋税的缴纳。思维点拨“二一九法令”废除了农奴制,推动了俄国社会的发展,是一次历史的进步。三、进步与局限1.性质:是封建地主主持下的资产阶级性质的改革。12.进步性(1)广大农奴获得人身自由,有利于工业革命的发展。(2)农民生产积极性提高,促进了俄国农业乃至经济的发展。(3)实现了封建生产方式向资本主义生产方式的转变。3.局限性(1)不彻底性:农民仍受由地主控制的村社管理,仍被束缚在土地上。(2)掠夺性:高额赎金实际是对农民进行的一次大规模的掠夺。(3)欺骗性:改革后农民获得的土地贫瘠且数量少,不得不租种地主的土地,重新受地主盘剥和奴役。思维点拨对比改革之前与改革之后农民的处境可以发现,农民的“解放”实质上是受到更大程度的剥削。农民并没有获得真正的自由和土地。但农奴制的废除解放了生产力。由于农奴制的废除,工业发展有了充足的劳动力,同时国内市场扩大,促进了资本主义经济的迅速发展。史论要旨1.亚历山大二世自上而下进行改革的根本目的是巩固沙皇的统治,主要目的是缓解社会矛盾,发展经济,增强抵御西欧国家侵略及扩张的能力。2.改革是统治阶级为维护其阶级利益而进行的,它没有摧毁地主土地所有制和沙皇专制制度,而是在政治、经济、文化等方面保留了大量封建残余。知识图示主题一正确认识俄国1861年农奴制改革的性质史料一如果总的看一看1861年俄国国家全部结构的改变,那就必然会承认,这种改变是封建君主制向资产阶级君主制转变的道路上的一步。①不仅从经济观点来看是正确的,而且从政治观点来看也是正确的。——列宁《关于纪念日》史料二1861年俄国自上而下的改革,②延缓了革命但并不能消除革命。这次改革是按照农奴主利益进行的,因此,农奴制度废除的很不彻底。改革后,沙皇政权基本原封不动,大部分的土地还是掌握在贵族地主手里,保存了贵族地主大土地占有制……俄国引起革命的各种社会矛盾,依然存在,并且继续在发展。——张兴仪《浅谈一八六一年俄国农奴制改革》[史料解读]史料一反映了列宁对农奴制改革的评价,①列宁的话实际上评价了俄国农奴制改革的积极意2义,使俄国走上了资本主义道路。史料二反映了作者对1861年改革的认识,②指出了俄国1861年改革的进步性和局限性。[问题思考](1)结合所学知识,分析史料一列宁这一观点的主要理由。提示理由:经济上,促进了俄国资本主义发展;政治上,推动了俄国政治近代化进程。(2)据史料二并结合所学知识,分析为什么说1861年改革“延缓了革命但并不能消除革命”。提示延缓:废除农奴制,促进俄国资本主义发展;一定程度上缓和了社会矛盾,巩固了沙皇统治。不能消除:农奴制改...