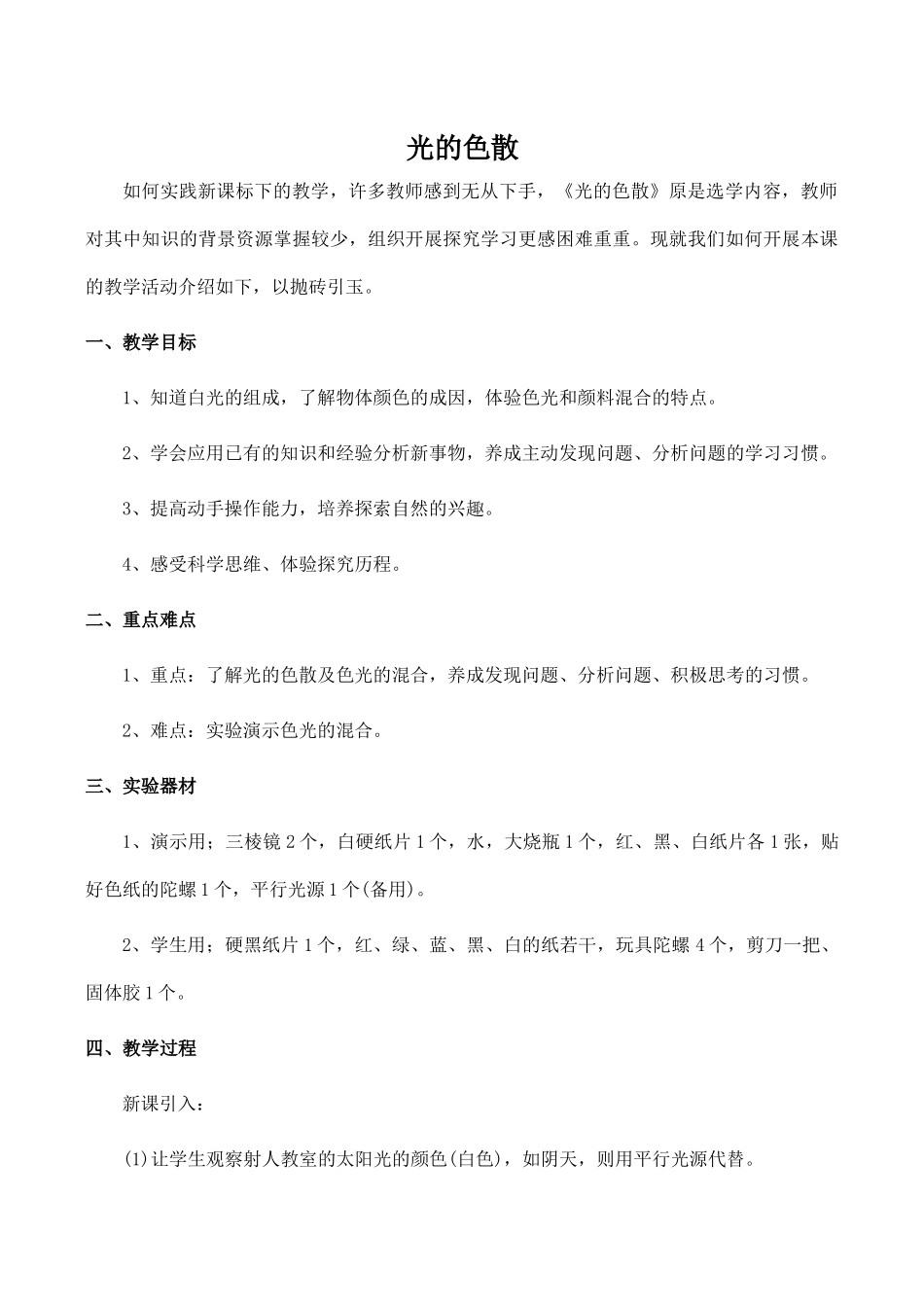

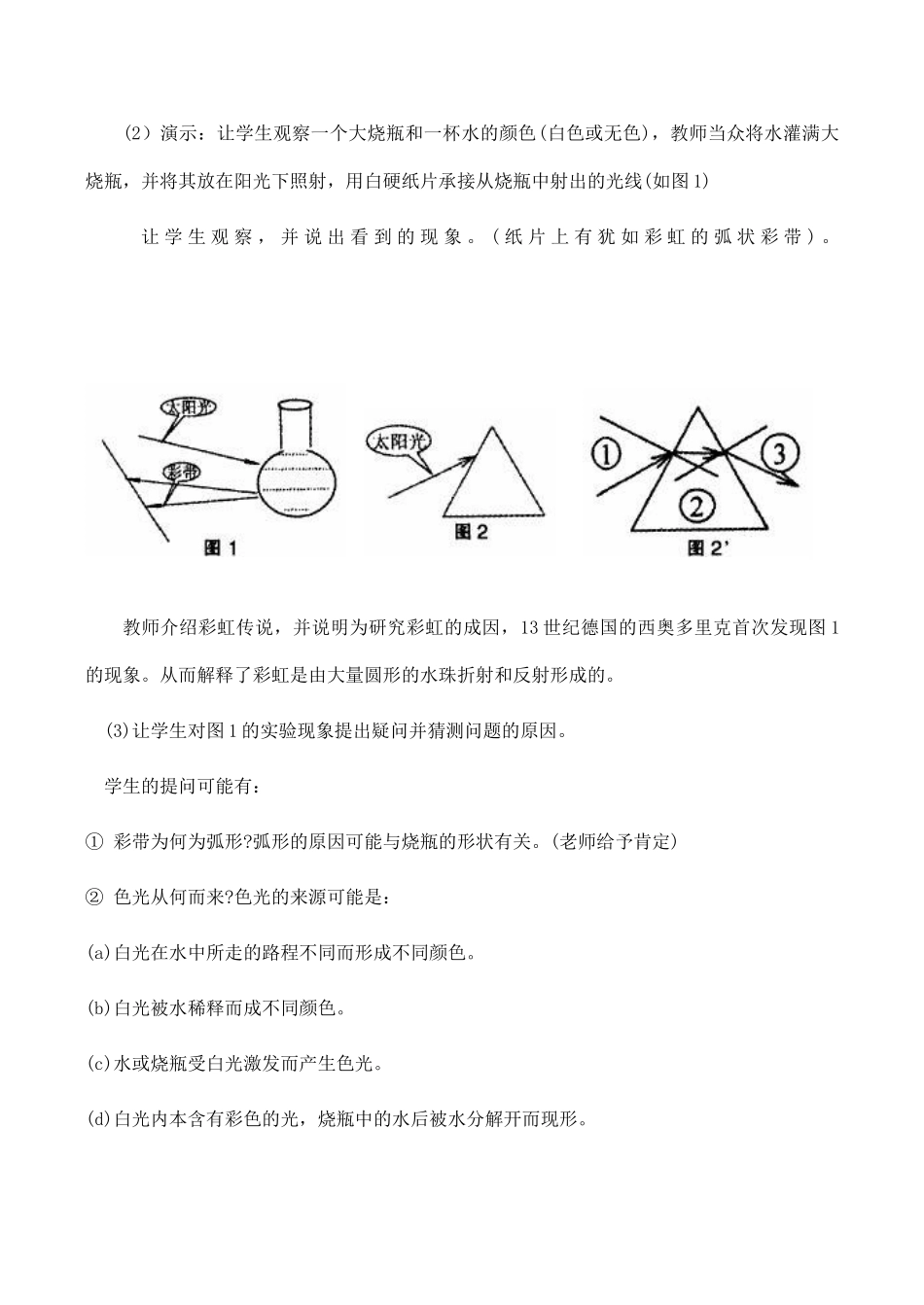

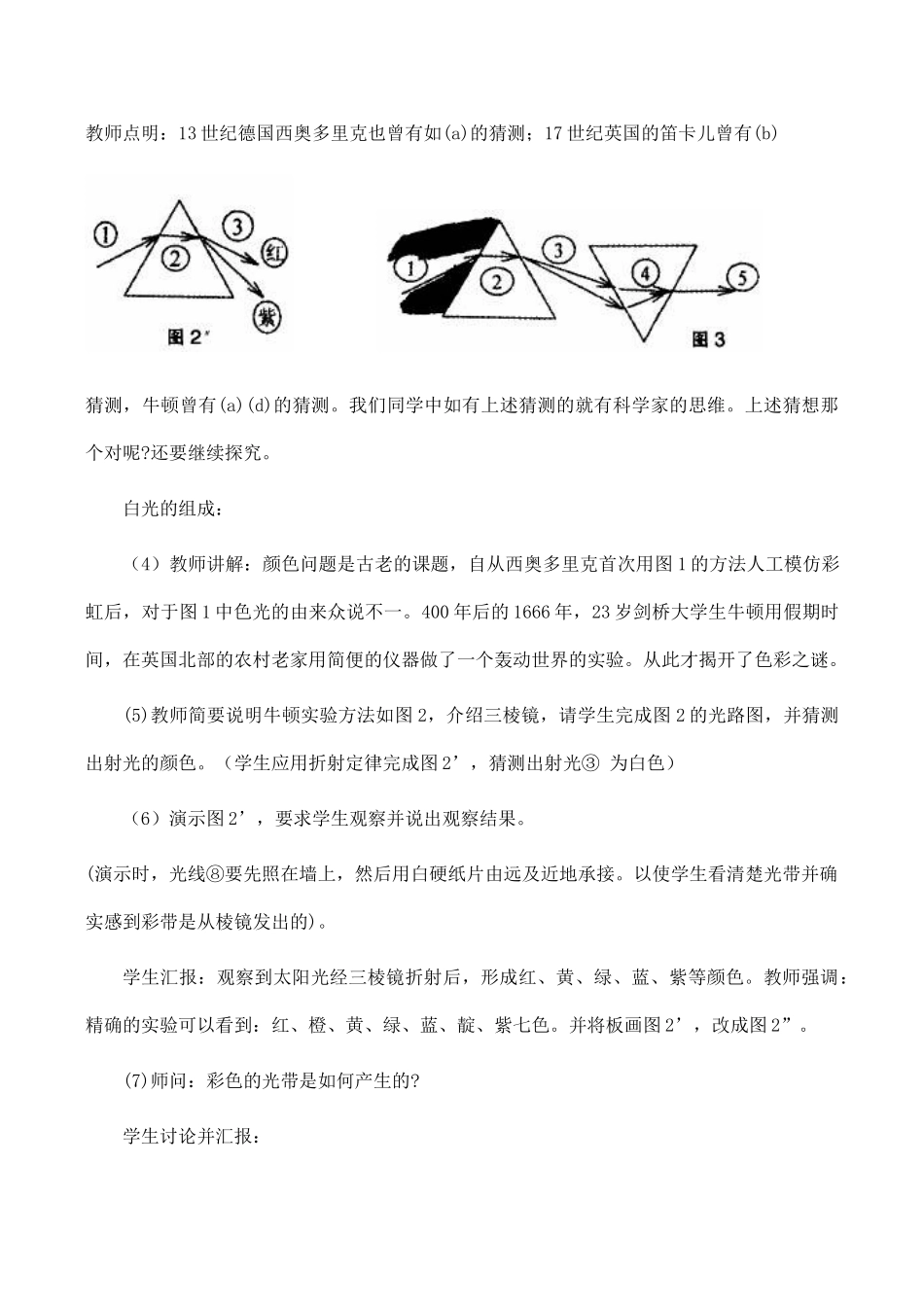

光的色散如何实践新课标下的教学,许多教师感到无从下手,《光的色散》原是选学内容,教师对其中知识的背景资源掌握较少,组织开展探究学习更感困难重重。现就我们如何开展本课的教学活动介绍如下,以抛砖引玉。一、教学目标1、知道白光的组成,了解物体颜色的成因,体验色光和颜料混合的特点。2、学会应用已有的知识和经验分析新事物,养成主动发现问题、分析问题的学习习惯。3、提高动手操作能力,培养探索自然的兴趣。4、感受科学思维、体验探究历程。二、重点难点1、重点:了解光的色散及色光的混合,养成发现问题、分析问题、积极思考的习惯。2、难点:实验演示色光的混合。三、实验器材1、演示用;三棱镜2个,白硬纸片1个,水,大烧瓶1个,红、黑、白纸片各1张,贴好色纸的陀螺1个,平行光源1个(备用)。2、学生用;硬黑纸片1个,红、绿、蓝、黑、白的纸若干,玩具陀螺4个,剪刀一把、固体胶1个。四、教学过程新课引入:(1)让学生观察射人教室的太阳光的颜色(白色),如阴天,则用平行光源代替。(2)演示:让学生观察一个大烧瓶和一杯水的颜色(白色或无色),教师当众将水灌满大烧瓶,并将其放在阳光下照射,用白硬纸片承接从烧瓶中射出的光线(如图1)让学生观察,并说出看到的现象。(纸片上有犹如彩虹的弧状彩带)。教师介绍彩虹传说,并说明为研究彩虹的成因,13世纪德国的西奥多里克首次发现图1的现象。从而解释了彩虹是由大量圆形的水珠折射和反射形成的。(3)让学生对图1的实验现象提出疑问并猜测问题的原因。学生的提问可能有:①彩带为何为弧形?弧形的原因可能与烧瓶的形状有关。(老师给予肯定)②色光从何而来?色光的来源可能是:(a)白光在水中所走的路程不同而形成不同颜色。(b)白光被水稀释而成不同颜色。(c)水或烧瓶受白光激发而产生色光。(d)白光内本含有彩色的光,烧瓶中的水后被水分解开而现形。教师点明:13世纪德国西奥多里克也曾有如(a)的猜测;17世纪英国的笛卡儿曾有(b)猜测,牛顿曾有(a)(d)的猜测。我们同学中如有上述猜测的就有科学家的思维。上述猜想那个对呢?还要继续探究。白光的组成:(4)教师讲解:颜色问题是古老的课题,自从西奥多里克首次用图1的方法人工模仿彩虹后,对于图1中色光的由来众说不一。400年后的1666年,23岁剑桥大学生牛顿用假期时间,在英国北部的农村老家用简便的仪器做了一个轰动世界的实验。从此才揭开了色彩之谜。(5)教师简要说明牛顿实验方法如图2,介绍三棱镜,请学生完成图2的光路图,并猜测出射光的颜色。(学生应用折射定律完成图2’,猜测出射光③为白色)(6)演示图2’,要求学生观察并说出观察结果。(演示时,光线⑧要先照在墙上,然后用白硬纸片由远及近地承接。以使学生看清楚光带并确实感到彩带是从棱镜发出的)。学生汇报:观察到太阳光经三棱镜折射后,形成红、黄、绿、蓝、紫等颜色。教师强调:精确的实验可以看到:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色。并将板画图2’,改成图2”。(7)师问:彩色的光带是如何产生的?学生讨论并汇报:教师结合学生的观点。说明当时牛顿对实验中彩带来源有两种猜测:①七色彩带可能是白光经三棱镜后被分解;②七色彩带也可能是三棱镜在白光刺激下发生的。为判别这两种猜测,最简便的方法是将七色光带重新汇合在一起。看汇合后光的颜色。如果是白色,说明白光由七色光组成;如果不是白色的,说明彩带是由棱镜产生。(8)请学生设计实验方案,让图2”中的彩带重新汇合在一起。并说明设计原理。学生设计方案可能有:①用平面镜反射;②用三棱镜折射;③用透镜、面镜会聚等。(教师重点引导同学判别已学的(方法是否可行。方法①可依照反射定律作图给予否定,方法③可依折射过程中光路可逆原理。说明前后两棱镜相邻面平行时。适当调节后面棱镜的人射点,可使彩带在刚出射时会聚于一点。并将这一方案画成图3。)(9)演示图3,观察出射光⑤的颜色并汇报。(结果⑤为白色)(10)师生总结:白光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色组成的。并说明这就是1666年牛顿研究的结果。物体的颜色:(11)学生分组实验:要求如图4,在桌面上用黑色硬纸板围成圆筒(尽量围密),将颜色分别为白、红、黄、绿等不同色小...