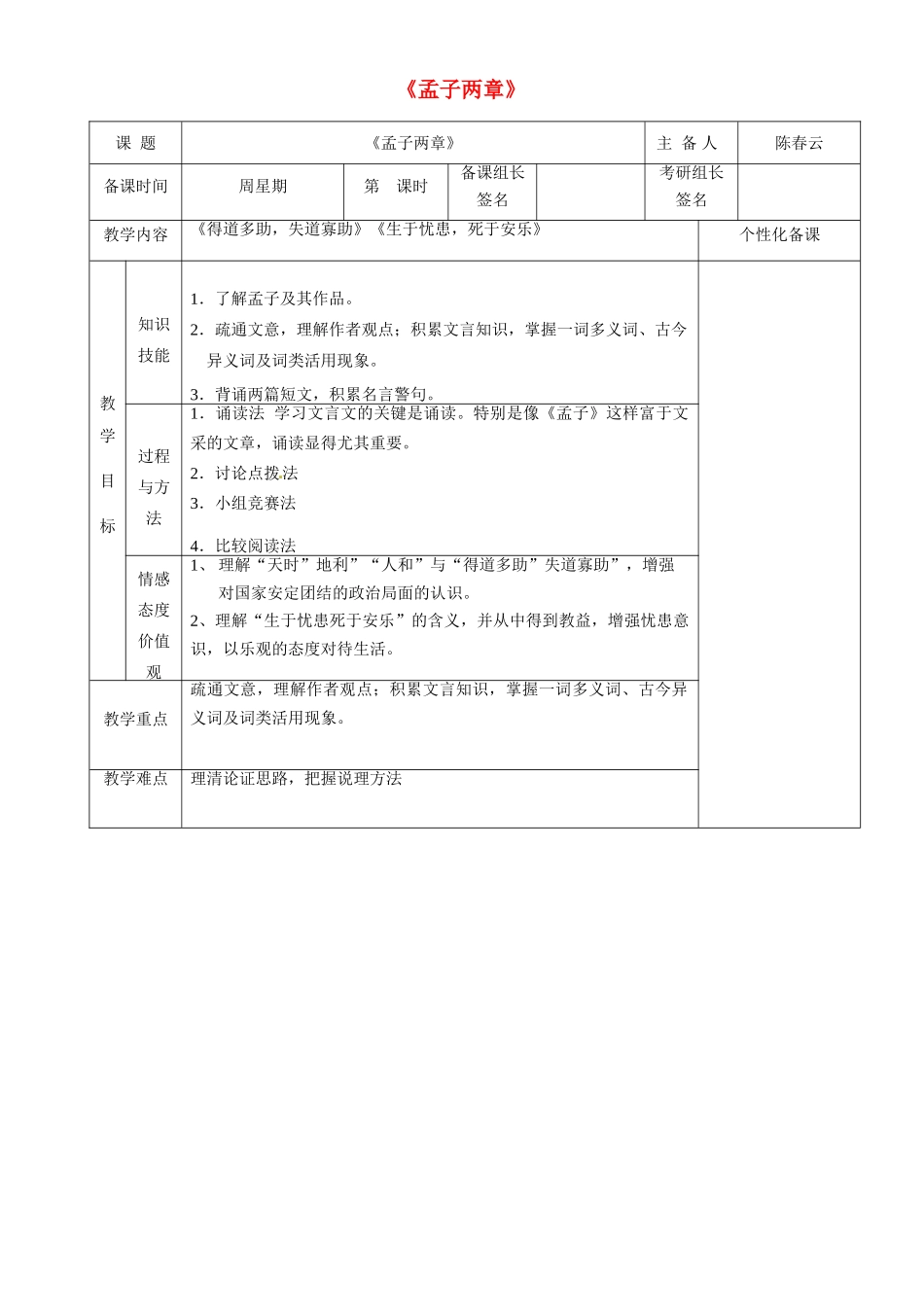

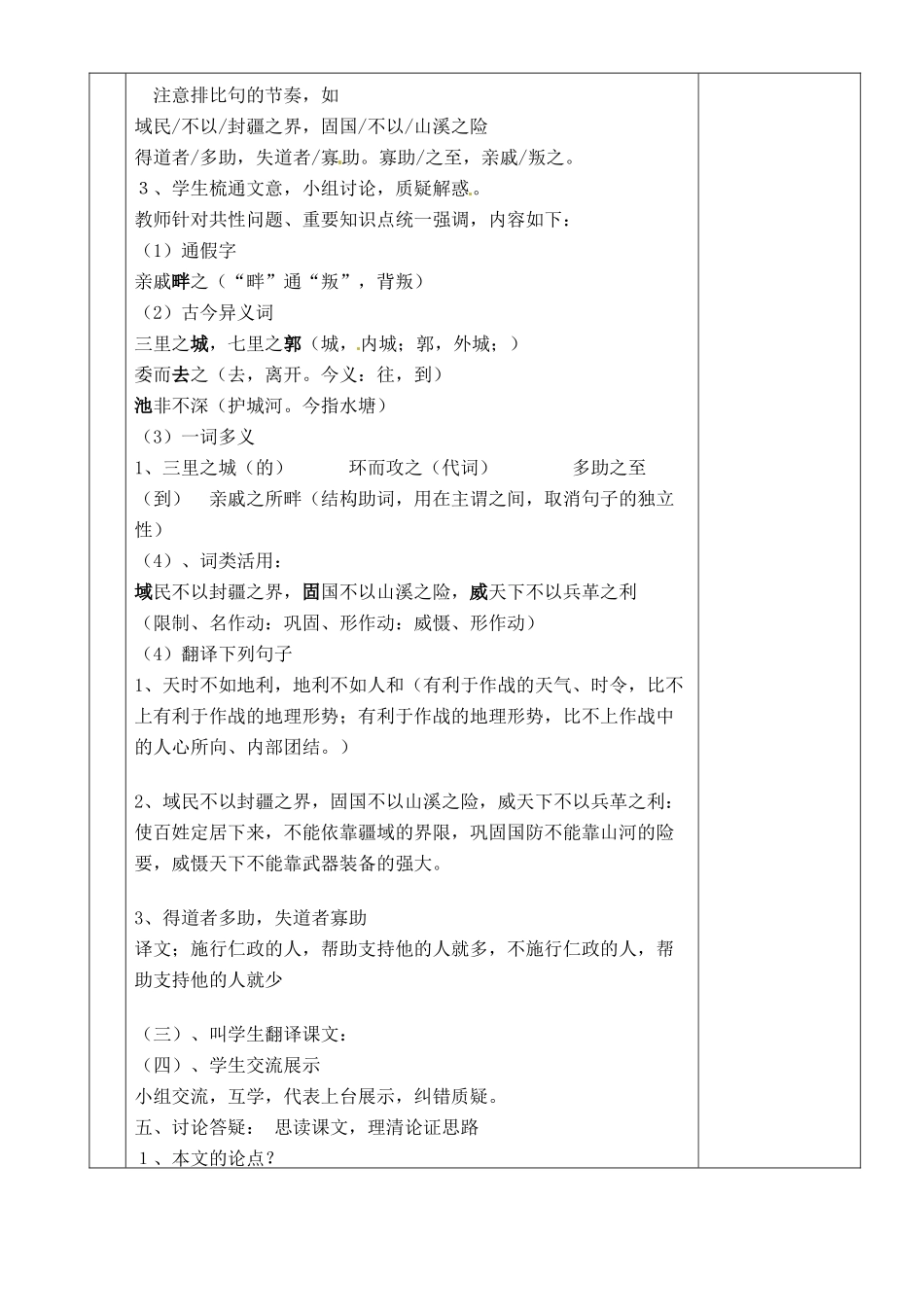

《孟子两章》课题《孟子两章》主备人陈春云备课时间周星期第课时备课组长签名考研组长签名教学内容《得道多助,失道寡助》《生于忧患,死于安乐》个性化备课教[来源:学科网]学目标知识技能1.了解孟子及其作品。2.疏通文意,理解作者观点;积累文言知识,掌握一词多义词、古今异义词及词类活用现象。3.背诵两篇短文,积累名言警句。[来源:学科网ZXXK][来源:学*科*网][来源:学科网ZXXK]过程与方法1.诵读法学习文言文的关键是诵读。特别是像《孟子》这样富于文采的文章,诵读显得尤其重要。2.讨论点拨法3.小组竞赛法4.比较阅读法情感态度价值观1、理解“天时”地利”“人和”与“得道多助”失道寡助”,增强对国家安定团结的政治局面的认识。2、理解“生于忧患死于安乐”的含义,并从中得到教益,增强忧患意识,以乐观的态度对待生活。教学重点疏通文意,理解作者观点;积累文言知识,掌握一词多义词、古今异义词及词类活用现象。教学难点理清论证思路,把握说理方法教学过程《得道多助,失道寡助》一、导入新课:从国共两党之间的战争,中国共产党依靠人民群众得天下的结果(例:淮海战役的胜利),和唐太宗李世民说“水能载舟,亦能覆舟”话中得出“得人心者得天下”的结论,唤起学生的共识,然后导入本课。明确学习目标:1.了解孟子及其作品。2.疏通文意,积累文言知识,掌握古今异义词、一词多义词。背诵本文,积累名言警句。把握作者观点,理解“天时”、“地利”、“人和”与“得道多助”失道寡助”的关系,增强对国家安定团结的政治局面的认识。;三、自学自测:(一)相关资料:1、孟子(约前372一前289),名轲,字子舆,邹(今山东邹县)人,战国时期,思想家、教育家,是儒家思想的代表人物,地位仅次于孔子,后世常以“孔孟”并称,有“亚圣”之称。他生活在兼并战争激烈的战国中期,政治上主张“法先王”。在孔子的“仁”学基础上,提出了系统的“仁政”学说,主张行“仁政”以统一天下,曾游说梁、齐等诸侯国君,均不见用。退而与弟子万章、公孙丑等著书立说。其言论和行动的记载,保存在〈孟子〉一书中。在人性方面,孟子主张“性善”论。2、《孟子》是一部记录孟子及其弟子的思想观点和政治活动的书,共七篇。南宋朱熹将《孟子》、《大学》、《论语》、《中庸》并称为“四书”。此书不仅是儒家的重要学术著作,也是我国古代极富特色的散文专集。其文气势充沛,感情洋溢,逻辑严密;既滔滔雄辩,又从容不迫;尤长于譬喻,用形象化的事物与语言,说明复杂的道理。对后世散文家韩愈、柳宗元、苏轼等影响很大。(二)研读课文品味赏析1、教师示范朗读,学生听读,注意把握字音、停顿、重音。2、学生齐读课文,教师作指导注意排比句的节奏,如域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险得道者/多助,失道者/寡助。寡助/之至,亲戚/叛之。3、学生梳通文意,小组讨论,质疑解惑。教师针对共性问题、重要知识点统一强调,内容如下:(1)通假字亲戚畔之(“畔”通“叛”,背叛)(2)古今异义词三里之城,七里之郭(城,内城;郭,外城;)委而去之(去,离开。今义:往,到)池非不深(护城河。今指水塘)(3)一词多义1、三里之城(的)环而攻之(代词)多助之至(到)亲戚之所畔(结构助词,用在主谓之间,取消句子的独立性)(4)、词类活用:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利(限制、名作动:巩固、形作动:威慑、形作动)(4)翻译下列句子1、天时不如地利,地利不如人和(有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。)2、域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利:使百姓定居下来,不能依靠疆域的界限,巩固国防不能靠山河的险要,威慑天下不能靠武器装备的强大。3、得道者多助,失道者寡助译文;施行仁政的人,帮助支持他的人就多,不施行仁政的人,帮助支持他的人就少(三)、叫学生翻译课文:(四)、学生交流展示小组交流,互学,代表上台展示,纠错质疑。五、讨论答疑:思读课文,理清论证思路1、本文的论点?“天时不如地利,地利不如人和...