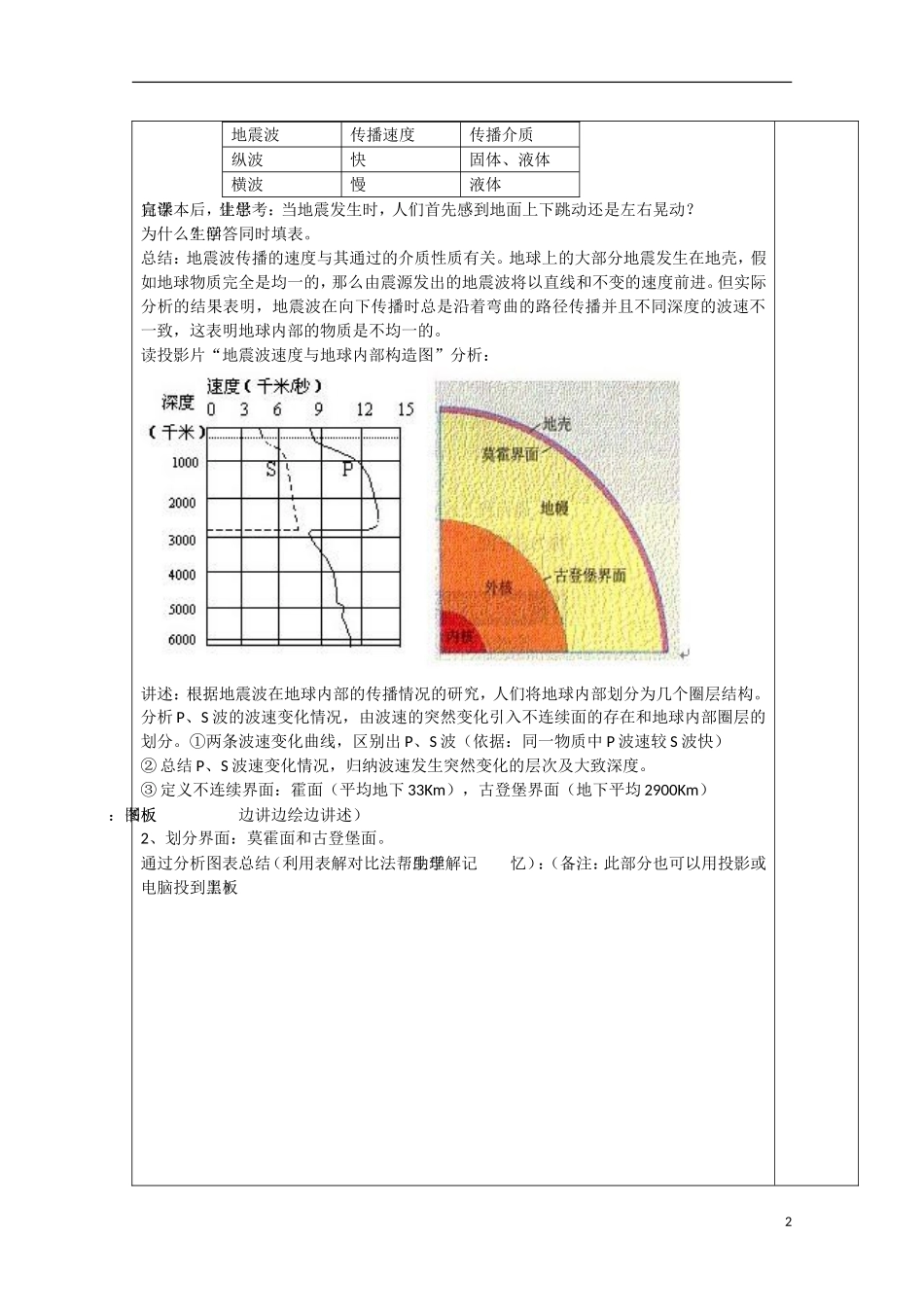

1.4地球的结构课题1.4地球的结构课型新授教学目标知识目标1.了解地球圈层结构及特点,并能概括出各圈层的主要特点;2.尝试根据地震波划分地球内部圈层能力目标1.能够结合地球各圈层结构特点,分析实际生活中的地理现象;2.用具体实例说明地球表层的特征。教学内容教学重点:1.地震波的波速以及地震波的传播特点,区别横波与纵波。2.地球内部圈层划分实况及各层主要特点,特别是地壳的特点。3.利用“地震波的传播速度与地球内部圈层的划分示意图”,掌握读图分析技能。教学难点:1.地球的内部圈层。2.地震波在地球内部传播速度的变化与地球内部物质组成的关系。教学手段利用课本上的图表和资料或多媒体教学软件板书设计一、地球的内部圈层1、划分依据2、划分界面:莫霍面和古登堡面3、三大圈层:地壳、地幔和地核二、地球的外部圈层1、大气圈2、水圈3、生物圈教学过程设计备注导入新课:提问:大家在平时吃鸡蛋的时候有没有注意到鸡蛋是分几层?学生回答:略。总结:好,由此可见同学们平日里观察生活还是非常的仔细的。那么有没有哪位同学知道,我们的地球可以分几层呢?这节课我们就来学习《地球的圈层结构》的有关内容。讲授新课:(多媒体显示课题)设问:由于我们平时都吃过鸡蛋,所以同学们都能记得鸡蛋的分层。但是,我们的地球呢?有没有哪位同学曾经到地球每个圈层去旅游过?还是我们哪天也把地球剥开来看过到底有几层?学生回答:都没有。提问:既然都没有,那我们是怎样知道地球内部的圈层结构的呢?阅读课本的相关内容,要求明确以下地理概念:地震波、横波、纵波、不连续面。板书:一、内部圈层:1地震波传播速度传播介质纵波快固体、液体横波慢液体自学完课本后,让学生思考:当地震发生时,人们首先感到地面上下跳动还是左右晃动?为什么?学生回答同时填表。总结:地震波传播的速度与其通过的介质性质有关。地球上的大部分地震发生在地壳,假如地球物质完全是均一的,那么由震源发出的地震波将以直线和不变的速度前进。但实际分析的结果表明,地震波在向下传播时总是沿着弯曲的路径传播并且不同深度的波速不一致,这表明地球内部的物质是不均一的。读投影片“地震波速度与地球内部构造图”分析:讲述:根据地震波在地球内部的传播情况的研究,人们将地球内部划分为几个圈层结构。分析P、S波的波速变化情况,由波速的突然变化引入不连续面的存在和地球内部圈层的划分。①两条波速变化曲线,区别出P、S波(依据:同一物质中P波速较S波快)②总结P、S波速变化情况,归纳波速发生突然变化的层次及大致深度。③定义不连续界面:霍面(平均地下33Km),古登堡界面(地下平均2900Km)板书:(板图边讲边绘边讲述)2、划分界面:莫霍面和古登堡面。通过分析图表总结(利用表解对比法帮助学生理解记忆):(备注:此部分也可以用投影或电脑投到黑板上)2圈层名称不连续面深度(Km)特征地壳(莫霍界面)(古登堡界面)平均17900290051506370①由岩石构成的固体外壳②大陆地壳厚、海洋地壳薄地幔上地幔①固态②上部存在一个软流层(可能是岩浆的发源地)下地幔①可能为固态②温度、压力和密度均增大地核外核接近液态、横波不能通过内核温度、压力和密度都很大注意:总结知识点时特别要落实岩石圈、软流层范围。【读书、分析】引导学生看书,分析、归纳各圈层的主要特征。(1)地壳①厚度:地壳平均厚度约17千米,地壳厚度的变化规律是:大陆地壳较厚,平均厚度约33千米,海洋地壳较薄,平均厚度约6千米;海拔越高,地壳越厚,海拔越低,地壳越薄。②组成:地壳由90多种化学元素组成,含量较多的8种元素是氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁,其质量总数占地壳总质量的98.04%,其中氧几乎占1/2,硅占1/4强。硅酸盐类矿物在地壳中分布最广③结构:上层为硅铝层,相对密度较小,分布不连续,在大洋底部罕见甚至缺失;下层为硅镁层,相对密度较大,分布是连续的。(2)地幔①结构:分上地幔和下地幔。上地幔具有固体特征,主要由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成。(3)岩石圈:由地壳和上地幔顶部(软流层以上)合在一起组成。③软流层:位于上层地幔中,一般认为可能是岩浆的主要发源地...