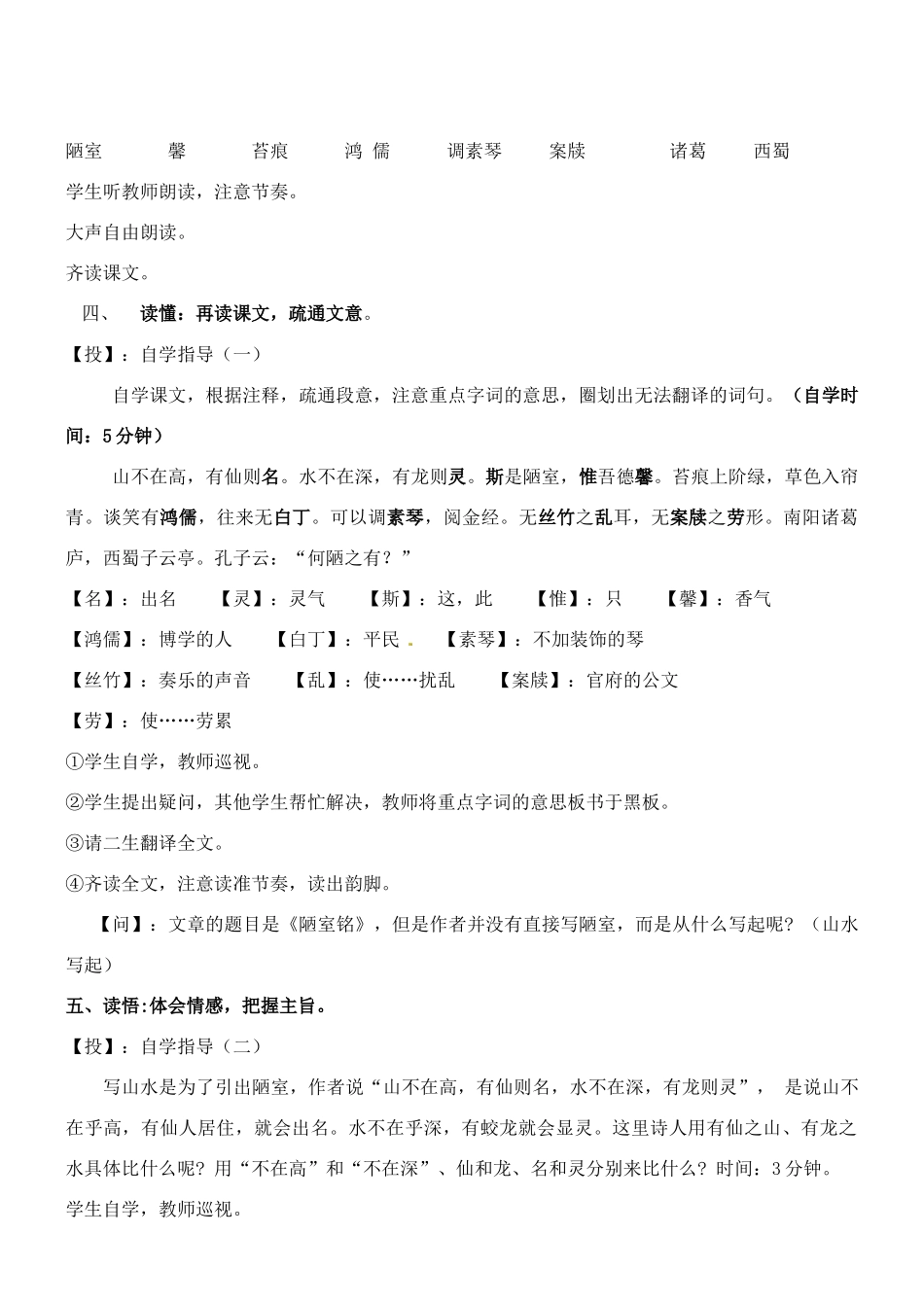

广东省汕头市龙湖实验中学八年级语文第五单元23.核舟记教案教学目标:1.了解“铭”和“说”两种文体。2.背诵课文,疏通文意,把握重点字词。3.理解作者在文中所寄寓的思想感情,学习古人高洁的品格和情操。教学重难点:理解作者在文中所寄寓的思想感情,学习古人高洁的品格和情操。教学课时:2个课时教学过程:第一课时一、板书课题、学习目标【投】学习目标1、反复朗读、疏通文意,把握重点字词。2、认识“铭”这种文体,理解作者在文中所寄寓的思想感情。二、解题【投】:1.陋室,是刘禹锡的室名,就是简陋的房子。据说是刘禹锡在安徽和州任刺史时修建的。一正房,两厢房,坐北朝南。正房中有石碑一方,碑首有篆书“陋室铭”三个字,现在安徽和县仍保存着。2.铭,本是古代刻在器物或石碑上用来歌功颂德或警戒自己的文字,后来发展为一种独立的文体。这种文体,形式短小、文字简洁,句式工整而且押韵。(问生)这种文体现代还用吗?——座右铭。三、读顺:检查预习,扫清字音。请一生朗读,其他生评价。重点字音。lòuxīntáihóngrútiáodúgěshǔ陋室馨苔痕鸿儒调素琴案牍诸葛西蜀学生听教师朗读,注意节奏。大声自由朗读。齐读课文。四、读懂:再读课文,疏通文意。【投】:自学指导(一)自学课文,根据注释,疏通段意,注意重点字词的意思,圈划出无法翻译的词句。(自学时间:5分钟)山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:“何陋之有?”【名】:出名【灵】:灵气【斯】:这,此【惟】:只【馨】:香气【鸿儒】:博学的人【白丁】:平民【素琴】:不加装饰的琴【丝竹】:奏乐的声音【乱】:使……扰乱【案牍】:官府的公文【劳】:使……劳累①学生自学,教师巡视。②学生提出疑问,其他学生帮忙解决,教师将重点字词的意思板书于黑板。③请二生翻译全文。④齐读全文,注意读准节奏,读出韵脚。【问】:文章的题目是《陋室铭》,但是作者并没有直接写陋室,而是从什么写起呢?(山水写起)五、读悟:体会情感,把握主旨。【投】:自学指导(二)写山水是为了引出陋室,作者说“山不在高,有仙则名,水不在深,有龙则灵”,是说山不在乎高,有仙人居住,就会出名。水不在乎深,有蛟龙就会显灵。这里诗人用有仙之山、有龙之水具体比什么呢?用“不在高”和“不在深”、仙和龙、名和灵分别来比什么?时间:3分钟。学生自学,教师巡视。检查自学效果。【板书】:山、水——室不在高、不在深——陋仙、龙——德名、灵——馨【述】:作者的目的是要写陋室(板书陋室),却用山水(板书山水)作比喻,从山水写起,引出要写的内容,这种方法叫比兴(板书“比兴”)。既然山之名不在于高而在于仙,水之灵不在于深而在于龙,那么,室之陋与不陋,也就不在于它是否富丽堂皇,而在主人之德是否高尚。也就是说,尽管这房子的确是个陋室,但只要主人品德高尚,也就不觉得陋,反而处处可见其高雅明亮,用原文的话来说就是“斯是陋室,惟吾德馨”。【投】:自学指导(三)斯是陋室,陋在何处?请找出文中描写陋室之“陋”的语句,并谈谈文章是用什么写作手法从哪方面来写陋室之“陋”的?时间:4分钟。方法指导:可从作者所使用的写作手法入手,如修辞、比较方式等方面。学生自学,教师巡视。检查自学效果。【引导】:文中直接写陋室之陋的句子:“苔痕上阶绿,草色入帘青”。台阶上已经长满了绿苔——可见房子常年失修,极为简陋;窗前门旁长满青草——居住的环境荒凉冷落。这是写陋室的环境(板书环境)。作者写陋室的环境采用什么修辞方法呢?(板书:对偶、拟人)苔痕对草色。阶绿对帘青。上对入。类比、比兴“上、入”采用拟人的方法以动写静,赋予苔藓、草色以人的灵性,“苔藓”也想从台阶爬到陋室,听听主人在说些什么;“草色”也想从窗户窥视主人在干些什么。这样把苔藓和青草写活了。除了使用对偶、拟人等修辞手法外还用了写作方法呢?(板书:类比——同类相比)拿和自己的居住环境差不多的古人名居(诸葛庐,子云亭)进行类...