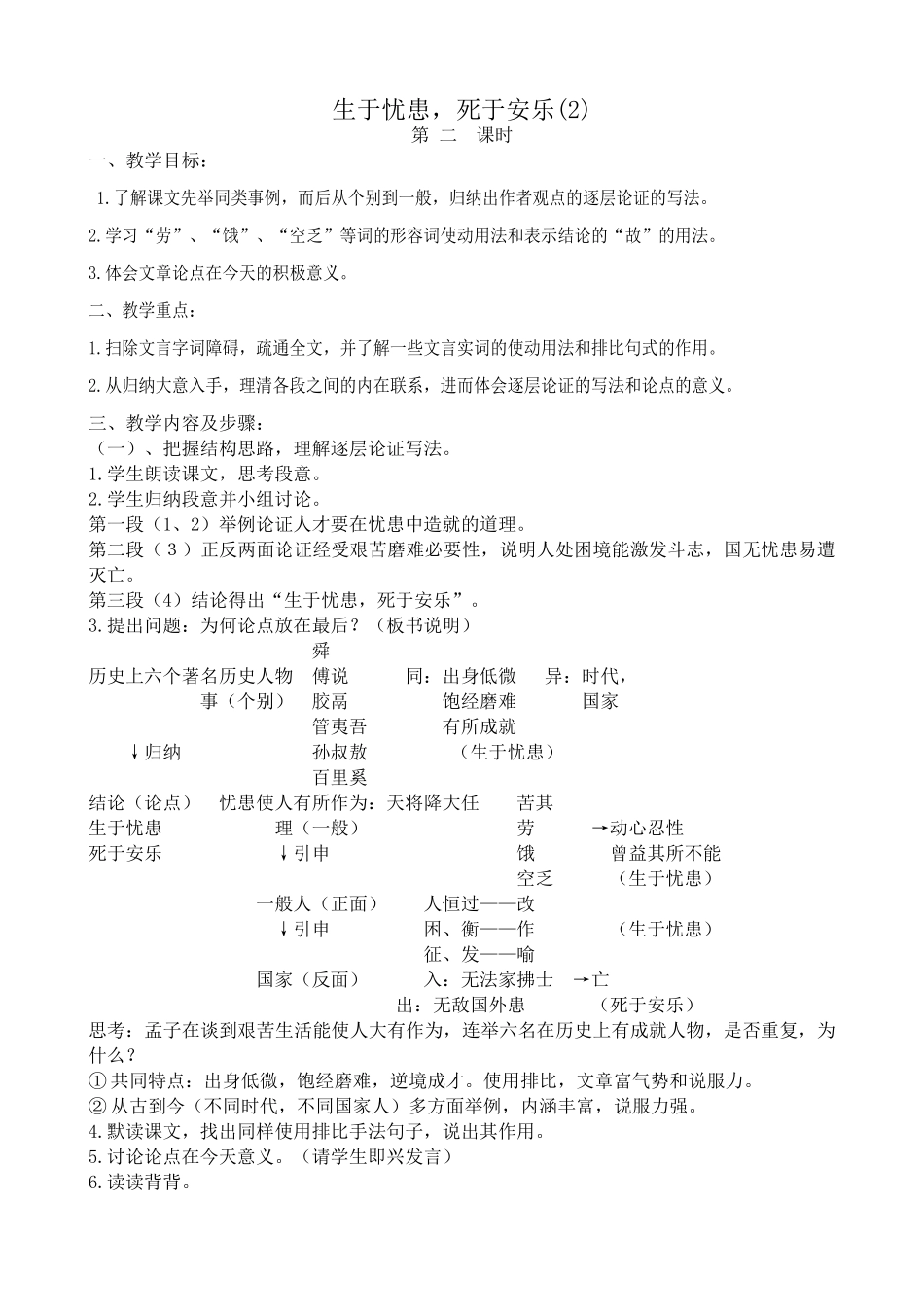

生于忧患,死于安乐(2)第二课时一、教学目标:1.了解课文先举同类事例,而后从个别到一般,归纳出作者观点的逐层论证的写法。2.学习“劳”、“饿”、“空乏”等词的形容词使动用法和表示结论的“故”的用法。3.体会文章论点在今天的积极意义。二、教学重点:1.扫除文言字词障碍,疏通全文,并了解一些文言实词的使动用法和排比句式的作用。2.从归纳大意入手,理清各段之间的内在联系,进而体会逐层论证的写法和论点的意义。三、教学内容及步骤:(一)、把握结构思路,理解逐层论证写法。1.学生朗读课文,思考段意。2.学生归纳段意并小组讨论。第一段(1、2)举例论证人才要在忧患中造就的道理。第二段(3)正反两面论证经受艰苦磨难必要性,说明人处困境能激发斗志,国无忧患易遭灭亡。第三段(4)结论得出“生于忧患,死于安乐”。3.提出问题:为何论点放在最后?(板书说明)舜历史上六个著名历史人物傅说同:出身低微异:时代,事(个别)胶鬲饱经磨难国家管夷吾有所成就↓归纳孙叔敖(生于忧患)百里奚结论(论点)忧患使人有所作为:天将降大任苦其生于忧患理(一般)劳→动心忍性死于安乐↓引申饿曾益其所不能空乏(生于忧患)一般人(正面)人恒过——改↓引申困、衡——作(生于忧患)征、发——喻国家(反面)入:无法家拂士→亡出:无敌国外患(死于安乐)思考:孟子在谈到艰苦生活能使人大有作为,连举六名在历史上有成就人物,是否重复,为什么?①共同特点:出身低微,饱经磨难,逆境成才。使用排比,文章富气势和说服力。②从古到今(不同时代,不同国家人)多方面举例,内涵丰富,说服力强。4.默读课文,找出同样使用排比手法句子,说出其作用。5.讨论论点在今天意义。(请学生即兴发言)6.读读背背。(二)、布置作业。1.古文积累。2.背诵默写。3.写自己读这篇文章后感受,即读后感。